弁護士のブログBlog

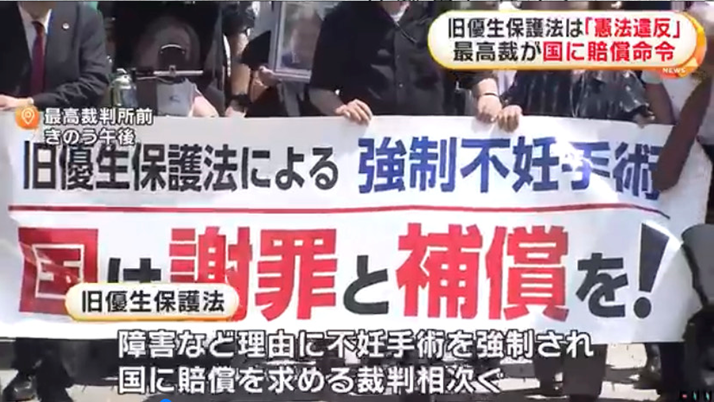

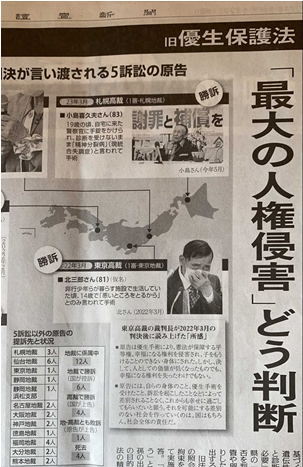

先般令和6年7月3日、最高裁大法廷は、旧優生保護法に基づいて不妊手術(生殖を不能にする手術)を受けたことによって、精神的・肉体的苦痛を被ったと主張する被害者が、国を相手に損害賠償を請求した事件において、「裁判官全員一致の意見」で、旧優生保護法を違憲と判断し、かつ、国が改正前民法724条後段の除斥期間(20年)の経過によって損害賠償請求権が消滅したと主張することは許されないとして、除斥期間についてはその主張が信義則違反又は権利の濫用に当たることはないと判示していた最高裁平成元年12月21日第1小法廷判決を変更すべきものとした。

「最大の人権侵害」として断罪(違憲評価)された国家行為が如何なるものであったか、その違憲理由は、どのようなものであったか、上記大法廷判決を読んだ上で、ノートしておきたい。

問題となった立法は、旧優生保護法3条1項(以下、本件規定)で、遺伝性精神病、遺伝性精神薄弱等の精神障害者等に、「優生手術」という名目のもと、一定の手続条件のもと、不妊手術を認めていたことである。「優生手術」とは、「生殖腺を除去せずに、生殖を不能にする手術」(例えば、精管を切除・結紮する手術、卵管を圧挫・結紮する手術等)をいい、本件規定規定の立法目的は、「優生上の見地」(不良な遺伝子を淘汰し、優良な遺伝子を保存することによって、国民全体の遺伝的素質を向上させる見地)から、一定の精神的障害を有する者の遺伝子が不良であるとの価値評価を前提に、その者又はその者と一定の親族関係を有する者に不妊治療を受けさせることによって、同じ疾病・障害を有する子孫が出生することを防止することにあった。

これに対し、最高裁大法廷は、本件規定の上記立法目的自体が正当でなく、生殖能力の喪失という重大な犠牲を求める点で、「個人の尊厳」と「人格の尊重の精神」に著しく反することから、本件規定は、(人格的生存に関わる重要な権利として、自己の意思に反して身体への侵襲を受けない自由を保障する)憲法13条に違反するとし、また、本件規定により不妊手術を行うことに正当な理由がないことから、不妊手術の対象者とそれ以外の者と区別することは、合理的な根拠に基づかない差別的取扱いに当たることから、(法的な差別的取扱いを禁止する趣旨の)憲法14条1項(法の下の平等)に違反するとした。

そして、本件規定は、平成8年に削除され、国会において、不妊手術を受けたことにより損害を受けた人々に対し速やかに補償措置を講ずることが強く期待される状況にあったにもかかわらず、国が補償はしないとの立場を長くとり続け、平成31年4月に、一時金320万円を支給するにとどまったこと等、諸事情を踏まえて、国が国が改正前民法724条後段の除斥期間(20年)の経過によって損害賠償請求権が消滅したと主張することは、著しく正義・公平の理念に反し、到底容認できないことから、国の除斥期間の主張は、信義則に反し、権利の濫用として許されない、と説示した。

以上が、大法廷判決の骨子であるが、誰だって、不妊手術など受けたくない。

では、不妊治療を嫌がる対象者に対し、国(行政機関)は、どのような方法で、不妊手術を「強制・強要」したのであろうか。

実は、本件規定は、「本人の同意(及び配偶者があるときはその同意)」を不妊手術実施の要件としていたことからすれば、法の立て付けとしては、「任意」を前提としていたかに見える。

にもかかわらず、昭和28年6月12日付けの、厚生事務次官の通知では、「審査を要件とする優生手術」については、「本人の意見に反しても行うことができる」と記載され、「なるべく有形力の行使は慎まなければならないが」、「真にやむを得ない限度において」などと留保をつけつつも、「身体の拘束、麻酔薬施用又は欺罔等の手段を用いることも許される場合があると解しても差し支えない」(だとぉ?)などと、恐ろしいことが書かれていた。

となれば、その後の「運用」は想像に難くないであろう。

この点、大法廷判決は、本件規定による不妊手術は、「専ら優生上の見地から特定の個人に重大な犠牲を払わせようとする」ものであるから、「本人に同意を求めるということ自体が、個人の尊厳と人格の尊重の精神に反し許されない」と説示している。

新憲法のもとでも、国家による犯罪的なレベルの重大な人権侵害といった「暗黒の歴史」があったことは、忘れてはなるまい。