弁護士のブログBlog

「他人を理解し、自分を理解してもらう」ために

- 2025-03-24

先日の中日新聞の第一面に、

「他人を理解し、自分を理解してもらうには言葉を使う以外あり得ない」

という至極もっともな、言葉が出ていた。

発言者は、「歌人島田修三さん」とある。

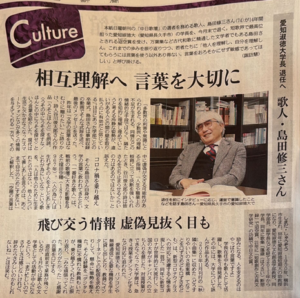

どんな「歌人」かな?、と思って11面を見ると、

地元・愛知淑徳大学の学長であった。

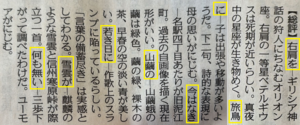

中日新聞・日曜朝刊の「中日歌壇」の選者でもある、というので、どのような歌を選ぶのか?、あるいは、どのような歌をうたう方が投稿されるのか? 若干、興味を覚えた(紙面では「相互理解へ 言葉を大切に」とあり、古典文学を研究する学者であれば、それなりに歌意の明確な歌を選ぶのではないか、と期待した。)。そこで、意識して、今日3月23日・日曜朝刊の「中日歌壇」の紙面をみると…

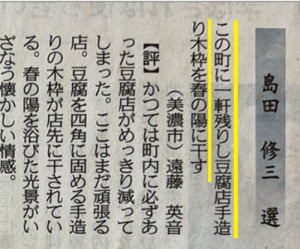

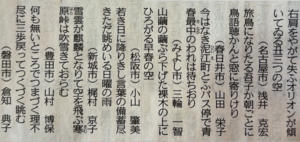

この町に一件残りし豆腐店

手造り木枠(きわく)を春の陽(ひ)に干す

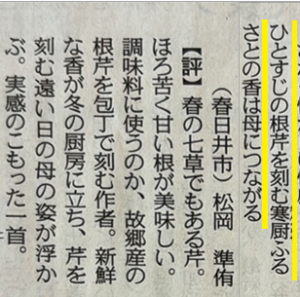

ひとすじの根芹を刻む寒厨(かんくりや)

ふるさとの香は母につながる

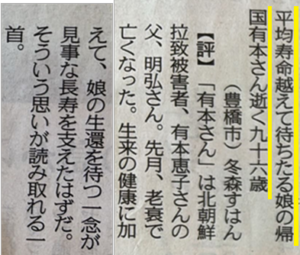

平均寿命越えて待ちたる娘(こ)の帰国

有本さん逝(ゆ)く 九十六歳

個別【評】の付された三首は、やはり比較的解り易かった。最初の二首は、「ノスタルジー」

そして、三首目は、5・7・7を無視して、拉致被害者の父親の無念をうたったもの。

だが、言語としての「言葉」の意味だけで、歌意を理解できる歌が選ばれているのではないか、と期待したものの、やはり歌となると、散文・論文・判決文とは異なり、「総評」(注釈)を読まないことには、感性と教養の乏しい私には理解が難しい歌が多い。「言葉の備蓄尽き」というのは、残念ながら、私にには「実感」として理解できない。