弁護士のブログBlog

本ブログは、下掲ブログの続編です。

「腹腔鏡事件をめぐる医療裁判」で考えたこと その3(内科編) | 弁護士ブログ | 名古屋で医療過誤のご相談は 北口雅章法律事務所

本ブログでは、標記医療裁判に係る、第1審判決(医療集中部)の判断の当否について、控訴理由を中心として、検証します。

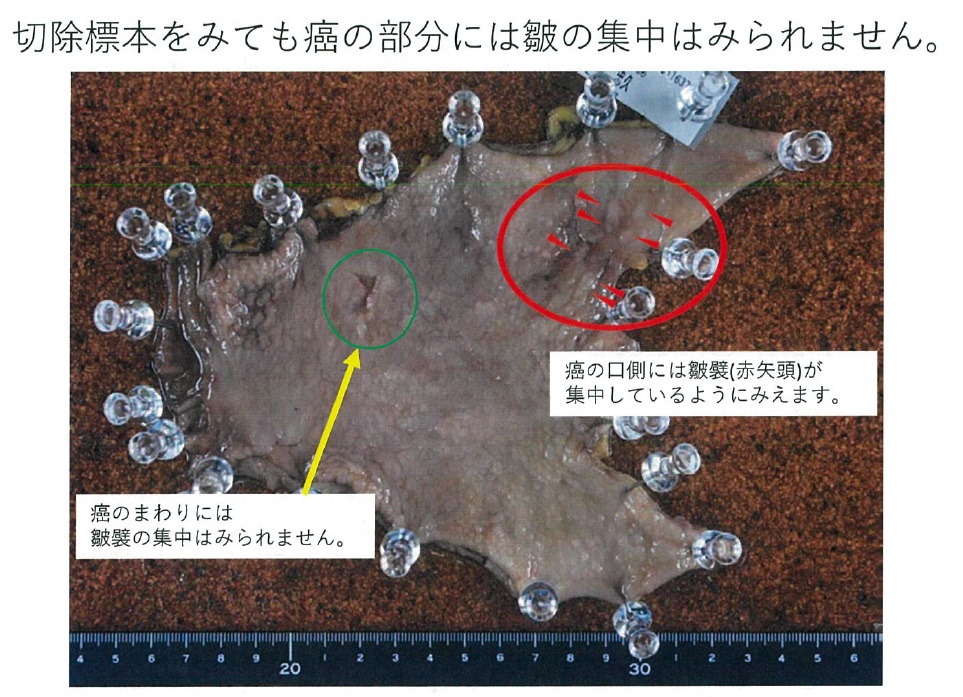

【画1】

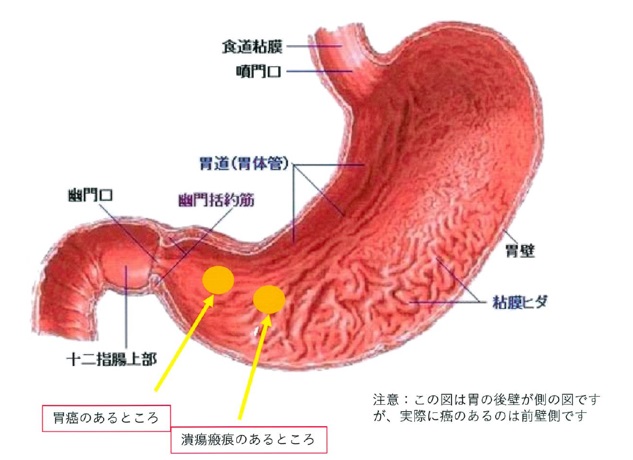

【図6】

【 第1審の判断にみる不条理・理不尽の数々 】

1 カルテ上に「潰瘍瘢痕」所見の記載がないことの意味

⑴ 第1審判決は、本件患者の病変部には潰瘍瘢痕所見が認められたと認定したが、そもそも本件患者の診療録には,潰瘍瘢痕所見が認められた旨の記載も,その存在を窺わせる記載も全くない。

一般に、ある画像検査で、その検査対象となるべき、ある「特定の医学所見」が、カルテにも、画像検査記録にも記載されていない場合、当該診察医は、①当該「特定の医学所見」を「認めなかった」か、②当該「特定の医学所見」を認めたが、「重要とは思わなかった」(重要所見でないと判断されるため記録を省略した)か、のいずれかであると考えられる。ところが、早期胃癌の本件患者に対する内視鏡検査(GIF)において、「潰瘍瘢痕」所見の有無は、術式選択にかかわる重要所見(主要因子)であるから、その不記載の原因として、上記②はありえない。したがって、本件事案の場合、論理的には、A医師は、潰瘍瘢痕所見を認めなかった、ということになるはずである。

⑵ ところが、第1審判決は,カルテに、潰瘍瘢痕の所見を認めた旨の記載がないことは認めながら,a.本件手術前に内視鏡検査(GIF)を実施し,潰瘍瘢痕の所見があることを「自身の目で確認した」というA医師の主張そのまま措信し,当該主張事実を前提に、b.「潰瘍合併の有無は,胃癌切除の術式選択に関わる主要因子」とされていることから,c.「内視鏡検査を実施していながら病変部位の潰瘍所見の有無を確認しないことは通常考え難」く,A医師が「潰瘍の有無を診察したこと自体については優に認められる」し,d.A医師は本件患者の胃癌切除を外科に委ねているところ,潰瘍を合併する胃癌は,ESDの絶対適応病変ではないから,「外科への依頼」自体が「潰瘍を合併しているとの所見を得た事実を一定程度推認させる」などと判示した。

⑶ 「唖然とする論理」で,著しく経験則に反する。私は、医療集中部の判断とは思えないレベルの上記認定に、「吐き気」を覚える。

すなわち,上記bはそのとおりであるから,通常の医師の論理,常識からすれば,潰瘍瘢痕所見を認めたのであれば,カルテ上にそのような術式選択に関わる重要所見を必ず明記し(医師法24条1項参照),外科に転科させた根拠,理由を診察記事として残すはずである。したがって,もし仮にA医師が事前に第2回目のGIF検査を実施し,潰瘍瘢痕所見の有無を確認したのであれば,その旨をカルテに記載したはずであり,その記載がないということは,その有無について確認を怠り,又は少なくともその存在を認識しなかったと推認するのが正常な思考下における判断である。現に,Y病院のO医師による第1回目のUGI検査では,(本件胃がんの病変部とは異なるが)本件患者のカルテに「胃潰瘍瘢痕」を認めたとの記載が存在している(この潰瘍瘢痕の所見と本件病変との位置関係については前掲【画1】、【図5】のとおりで、このような当方主張の、客観的な「動かし難い」事実を、名古屋地裁・医療集中部は無視したのである。)。

この点,A医師は,証人尋問で,「カルテ記載を失念いたしました」などととぼけた弁解をしたが,A医師自身が記載した第2回目のGIF検査報告書には,「前庭AWにやや不整形の周囲隆起した陥凹病変」とか「EC直下の噴門PWにやや不整の浅いビランが広がっている」などの所見に関する細かな記述があることに照らせば,肝心の潰瘍所見については記載を失念したなどというのは,著しく不自然・不合理である。

また,上記dについては,Gの方では根拠なく外科に転科させたと主張しているのに対し,転科させた以上は合理的な根拠があったに違いないと判断するのは,倒錯した論理というほかない。

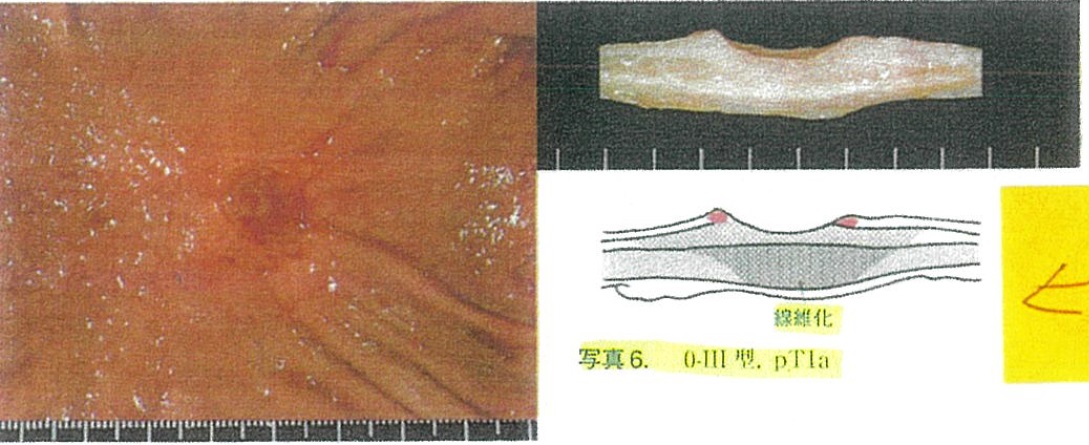

2 内視鏡画像上での「潰瘍瘢痕(ひだ集中)」所見の有無について

「ひだ集中」の所見とは、治癒期又は瘢痕期の潰瘍に認められる所見で、文字通り「ひだ」が一点に集中しているように見える所見を指す。

「ひだ集中」所見の具体例を、日本胃癌学会編「胃癌取扱い規約」(2017年10月)に掲載されている写真から示すと次のとおりである。

【画2】

【画3】

上掲【画2】も【画3】も、円形にやや凹んだ病変に向かって、周囲のヒダ状の組織が「ヒトデ」状に集まるように見える所見が示されている。これが「ひだ集中」の所見である。

【画4】

これに対し、A医師が訴訟の段階で、「ひだ集中」所見として主張した内視鏡画像が、A医師が実施したGIF検査によって得られた本件患者の病巣部の写真【画4】である。そして、Y病院側から提出された協力医F教授の鑑定意見書には、【画4】について,a.恒常的に癌巣に対して大弯側から一本のひだが入っているが,b.前壁側や口側,肛門側からのひだが癌巣に向かって集中しているように見える,c.多中心的にひだ集中があるとの見方もあるなどと記載されていた。そして、第一審判決は,当該協力医Fの意見書の内容が、潰瘍所見が認められるとのA医師の証言に沿うものであり,「図解を加えるなどして具体的であるし,格別不合理な点も見当たらない」などと判示したのであった。

しかしながら,Y病院は、A医師の証言の信用性が争われているがゆえに,それに沿う内容のものとして、Y協力医(F教授)の鑑定意見書を提出したにすぎないのであって,「図解」によって「具体」性を具備し,不合理でないと判断するのは,およそ論理的でない。

まず,上記aの指摘する1本のひだは、健常者であっても胃の形態から生理的に生ずるものであって,そもそも潰瘍によって生じたものではない(G側協力医)。上記bについても,胃癌に伴う潰瘍所見は病変に向かって集中するはずであるのに,上掲【画4】では、2本のひだが平行しているに過ぎないので,潰瘍所見には当たらないというのが当方(G側)協力医の意見である。にもかかわず,第一審判決は,「多数のひだが一点に集中する典型的な形状が静止画像で明確に確認されるものばかりではない」として「胃癌取扱い規約」に掲記されている前掲【画2】、【画3】等を援用した。しかしながら、前掲【画2】【画3】等では、少なくとも【画4】のように,2本の太めのひだがほぼ平行に走っているように見える形状のものは見当たらないし、誰が【画4】を観察しても,Y病院の協力医Fが述べるように,「前壁側や口側,肛門側からのひだが癌巣に向かって集中しているように見える」などという所見を看取することは不可能である。

さらに,上記cについては,Y協力医(F教授)自身,「多中心的にひだ集中があるとの見方もある」などと述べていて,自分(F)はそのような見方をしていないことを自認するかのごとき表現を用いており,現に【画4】を仔細に観察しても,どこに「多中心」や「ひだ集中」が存在するのか理解不能である。

以上のとおり,Y協力医(F教授)の意見書は,A医師の「誤診」に寄り添う不合理なもの(「権威ある」大学医学部教授の意見として、著しく不相当なもの)で、G側協力医の意見書と相反する。にもかかわらず、第1審判決は、「見解の相違に留まる」などと説示したのであって、「見解の相違に留まる」ことなどあり得ないというべきである。

3 GIFの検査報告書上のⅡcの表記について

⑴A医師の内検査検査(GIF)所見を記録したの検査報告書には,【コメント】欄で、本件の「陥凹病変」に続いて「Ⅱa+Ⅱc-1-4」と記載されていた。

そこで、当方Gは、病変部に潰瘍が存在すれば,Ⅲと表記するのが通例の教科書(日本消化器内視鏡学会監修「消化器内視鏡ハンドブック・改訂第2版」、溝上裕士他監修「STEP内科⑥消化器・膠原病(第2版)」)の示す扱いであるから、A医師は、潰瘍を認めていない旨を主張した。

これに対し,第1審判決は,ⅡcとⅢとは「陥凹の深さで区別する」とされているから「その境界の判断はあいまいになる可能性がある」とか,潰瘍瘢痕の場合は,Ⅱcと表記されることがあるとして,Ⅲは活動性潰瘍に用いるとの内容のY協力医(F教授)の意見書を援用して、当方の主張を採用しなかった。

⑵ 確かに,上記教科書や胃癌取扱い規約では,ⅡcとⅢとは専ら陥凹の深さで区別されていることが認められるが,同時に,上記検査報告書で表記されているⅡcは,「わずかなびらん,または粘膜の浅い陥凹が認められるもの」とされているところ(Ⅱ自体,「表面型」としてⅢの「陥凹型」と区別されている。),内視鏡学会ガイドラインでは,ESDの絶対適応病変か適用拡大病変かの区別のメルクマールとなる「潰瘍」は,「UⅠ‐Ⅱ以深の粘膜の欠損」と定義されているから(5頁左欄),Ⅱcの定義にそぐわないことが明らかである。

また,Y病院の協力医Fの鑑定意見書は、何らの客観的根拠を示さずして個人的な意見を述べるにすぎないが,かえってY協力医(F教授)自身の編集に係る医学テキストでは,活動性潰瘍のほかに潰瘍瘢痕所見が認められる場合にもⅢを表記していて,Ⅲの表記は活動性潰瘍の場合に限られるとのY協力医(F教授)の鑑定意見書の記述が誤っていることを示している。

いずれにしても、患者側協力医の鑑定意見書の合理性を揺るがすものではあり得ないから,「A医師が本件病変部位に潰瘍所見があるとの診断をしたこと」は,「合理的な疑問が呈されるとまではいえない」(第1審判決)どころか,A医師の主張は、およそ医学上の常識に反するものというほかない(G側協力医の見解)。

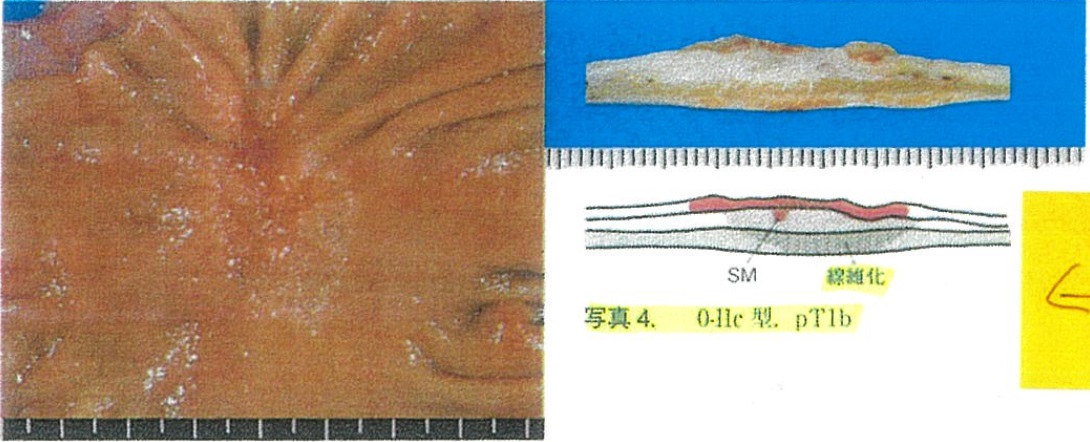

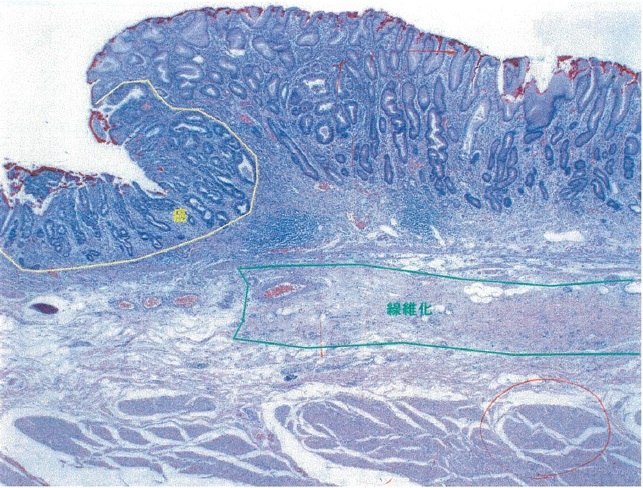

4 病理組織診断報告書の信用性,合理性について

⑴ A医師は,「術後の手術標本の病理所見において、癌の粘膜下に線維化が認められ,これは潰瘍所見を示している」として,「潰瘍所見ありとの術前診断は,結果として正しかった」と証言している。そして、第1審判決も,Y病院のH医師作成の病理組織診断報告書において,①粘膜下層から固有筋層内に線維化を認めたこと,②漿膜下層に広範囲にわたり中程度の炎症細胞浸潤を認めること,などを根拠に,③「潰瘍性病変が存在した可能性が強く示唆されます」となっていることをもって,A医師による潰瘍所見ありとの診断が相当であったと判断している。

⑵ しかしながら,当事者の一方の関係者の作成した書面についてどれだけ客観的な信用性があるかの議論をひとまずおくとしても,そもそも「潰瘍瘢痕」とは,「粘膜筋板が断裂したことに伴う粘膜下層の線維化」と定義されている(胃癌取扱い規約39頁)とおり、潰瘍が形成されれば,当然,粘膜筋板は断裂をきたしており,潰瘍の治癒過程で欠損した組織が膠原繊維で修復されても,断裂した粘膜筋板が再生されることはない。したがって,Y病院の病理組織診断報告書が述べるように,「粘膜下層から固有筋層内に線維化」が認められても,さらには漿膜下層に「中程度の炎症細胞浸潤」が認められても,粘膜筋板の断裂所見が認められない限り,潰瘍瘢痕があるとはいえない(G側協力医・K病理学教授鑑定意見)。

【画5】

ところが,同報告書に添付された組織標本写真【画5】では,粘膜筋板が連続性を保っており,断裂所見は見られない(=正常細胞)ので(G側協力医・K病理学教授鑑定意見),「手術前には,潰瘍性病変が存在した可能性が強く示唆され」ることはあり得ない。

⑶ さらに,上記【画5】によると,「腫瘍部分(癌化した部分。写真でcarcinoma componentと記載された黄色部分)と線維化部分(=潰瘍が進展して,最終的に細胞表面だけが線維化して残った状態)は交わっておらず,線維化した部分の端が腫瘍部分の下に一部潜り込むかのような位置にはあるものの,それらの間には線維化されていない(正常な)組織が存在している」ことや,「本件病変部位の病巣自体には線維化された部分は存在しない」ことは第1審判決自身も認めるところであり,上記A証言は,少なくとも「結果として」誤っていたことが明らかである。

にもかかわらず,第1審判決は,驚くべきことに,何らの根拠も示すことなく「腫瘍部分と線維化した部分は,本件病変部位に向かって集中するひだないし潰瘍瘢痕が内視鏡検査時に現に存在したことをうかがわせる」などと判示している。

しかしながら,本件GIF検査の際の癌病変部の写真【画1】には,癌病変部に向かって集中するひだなど存在しない(既述)うえ,上掲【画5】では、癌病変部と線維化した部分とは,上部から見て,端の一部を除いて主要部分は重なっておらず,したがって,仮にGIF検査の際に潰瘍に伴うひだが存在したとしても,「病変部に向かって集中していた」ことなど絶対にあり得ない。

第1審判決(医療集中部)の上記判示は,医学的に見てあり得ない支離滅裂な記述であり,医療事件を取り扱う我が国の裁判官のレベルがこの程度だとすると,暗澹たる気持ちにならざるを得ない。

5 その他(余論)

⑴ 第1審判決の判断姿勢が客観的,医学的でないことは,Sm浸潤癌に関する主張の当否について全く判断することなく(この点に関するA医師の術前判断やY協力医(F教授)の意見書が客観的に誤っていることが明白であり,Yの注意義務違反を否定するにつき,支障になりかねないことから,この主張の当否に触れることを避けたものと推測される。),一方的に潰瘍所見が認められると判示していることからも明らかである。

⑵ なお、控訴審においては、上記控訴理由の殆どが無視され、第1審判決の判断が維持された。具体的には、控訴審が、内科分野で、付け足した判断は、その判決書によれば、①G側協力医の意見があるからといって、「A医師が本件病変部位に潰瘍の合併があると診断した事実が否定されるものではない」という無意味な認定と、②前記4の反論・反証(K病理学教授鑑定意見)については、「乙B9・2頁下部の写真(注:上記【画5】をさす)には、腫瘍部分と線維化部分が近接しているように見える部分もある上、そもそも術後の病理の結果から、術前の内視鏡検査による潰瘍の合併があるとのA医師の診断が誤りであっと断じることもできない。」などという、提出証拠の趣旨を正当に理解していない、的外れな認定にとどまっていた(「腫瘍部分と線維化部分が近接している」ことに何の医学的意味があるのか意味不明である。)。

6 では、A医師が粗雑な診断のもと、本件患者を外科に転科させた真意は何処にあったか?

私は、A医師が、EUSも実施せずに、内視鏡手術(ESD)の適応可能性を安易に否定し、本件患者を外科に転科させた理由について、実は、B医師に腹腔鏡下切除術を経験(練習)させたかったとの思惑からなされた可能性を指摘した(腹腔鏡手術を手がける外科医に、早期胃癌の症例を紹介すると喜ばれるという話を、知人の内視鏡専門医から聞いている。)。

これに対し、A医師は図星を突かれたためか「火を吹くように」怒ったとみえて、Y病院側から、原告代理人が「勝手な思い込みにより、虚偽のストーリーを作り上げ、事実とは全く主張をして(裁判所を)誤導しようとしている」などと、攻撃的な誹謗にわたる準備書面を提出してきた。

もとより,A医師がどのような動機で外科手術の方針を決定したのかは、同人の内心に属する問題であるから,同人が否定する以上,客観的に証明できることではないことは当方も十分に承知している。しかしながら、A医師は,患者・家族の内視鏡手術の希望を無視しているのみならず、第2回目のGIF検査の前に,循環器内科のK医師に対し,全身麻酔下による外科手術の適否について問い合わせていることがカルテ記事から明らかであるから、「当初から」外科への紹介を予定したことが示されている上、上記ような邪な動機以外の客観的事実から、本件患者の治療方針としての術式選択の決定が医学的,客観的に著しく不合理なものであると判断される以上,そのような動機の存在も当然に疑われてしかるべきであろう。

(外科編につづく)