弁護士のブログBlog

標記の「腹腔鏡事件」とは、早期胃癌を患った患者(当時79歳・男性)が、腹腔鏡下手術を受けてから約1ヶ月後に、縫合不全に起因する腹腔内感染を合併し、さらに肺炎・心不全を併発して、最終的には急性呼吸不全で死亡した事案のことを指す。

【 本件裁判で問うたこと 】

本件医療裁判で、私が裁判所に問うたことのうち、まず、内科分野における論点を解説しておくと、次のとおりである。

早期胃癌が内視鏡手術(ESD)の適応症例であれば、誰しも外科手術を受けるよりは、内視鏡手術の方を希望する。ESDによる手術は,外科的手術に比べて格段に患者の身体的,精神的負担が少ない(外科手術では少なくとも胃の3分の2を切除することから、術後のQOLに著しい差異が生ずるし,手術自体も,ESDでは短時間かつ静脈麻酔で実施できるのに対し,外科手術では全身麻酔下で行うことになる)。特に本件患者の場合、不安から外科手術に対して消極的な態度をとっており、本件患者の実姉(東京在住)も、体質が似ていたためか早期胃癌(10㎜大のⅡa)に罹患していたところ、実姉の方は、国立系病院にて、処置時間わずか40分の内視鏡手術(ESD)で治療を終えていたことから、本件患者(及び妻)の方から「病変をつまんで取る。」治療法(ESD)を希望する旨をY病院内科のA医師に伝えていた。ところが、Y病院では、「はじめから外科ありき」の治療方針がとられ、本件患者の希望を受け付けなかった。そこで、本件患者の早期胃癌についても、内視鏡手術(ESD)の治療を選択することが可能だったのではないか、という問題意識から、当代理人の方で、協力医に相談しつつ診療録を精査したところ、本件患者の場合、内視鏡手術(ESD)の絶対的適応の病変(外科的胃切除と同等の治療成績が得られる病変)であった、との結論に到達した。

このため、裁判では、Y病院内科のA医師が、本件患者の早期胃癌について、内視鏡手術(ESD)の治療選択をせず、安易に外科に転科させたことは術式選択を誤ったものであると主張し、その責任を問うた。これに対しY病院(A医師)は、本件患者の早期胃癌は、適応拡大病変(長期予後に関するエビデンスに乏しい病変)にとどまっていたから、A医師の術式選択の判断に誤りはないと反論した。

【 胃癌の基礎知識 】

本事案に関する裁判の実情を述べる前に、本ブログを御理解いただく前提として、医学の基本的な知識を一般人向けに解説しておくと次のとおりである。

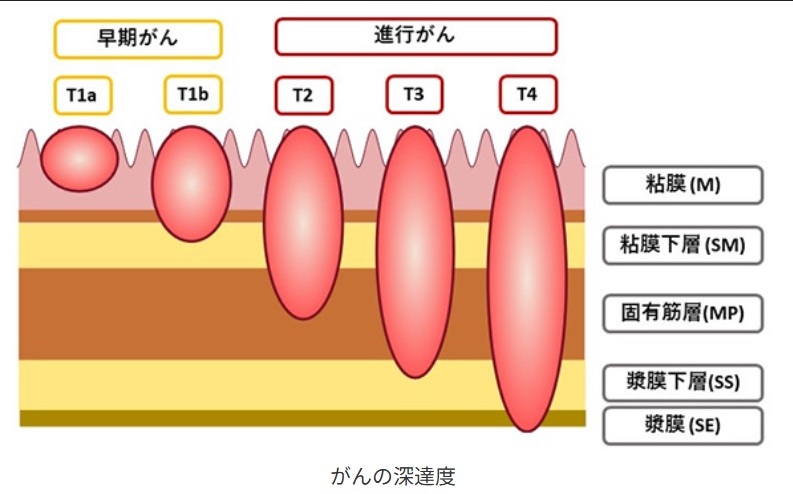

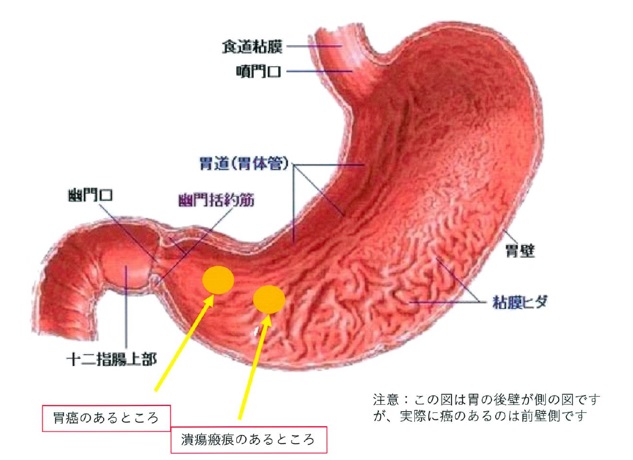

【図1】(愛知県がんセンターのHPより)

まず、「早期胃癌」とは、未だ進行していない胃癌のことをいい、早期胃癌か進行胃癌かは、癌の深さ(T:深達度)によって区別される【図1】。すなわち、医学的には、癌の深達度が、表面の粘膜(M)までにとどまる(T1a)か、癌の浸潤が粘膜下層(SM)層までにとどまる(T1b)場合であれば、「早期胃癌」(T1)に分類されるが、それよりも深く浸潤すると「進行胃癌」に分類される。

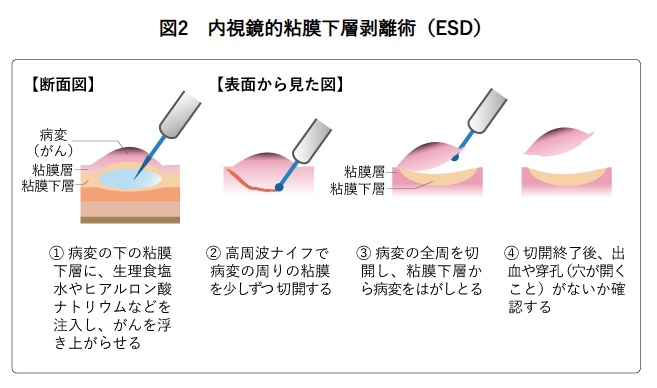

【図2】(「国立がん研究センター がん情報サービス」より)

一方、早期胃癌であるからといって、直ちに内視鏡手術(ESD)の適応対象となるわけではない。このことは、内視鏡手術(ESD)の手技・方法から明らかである。すなわち、内視鏡手術(ESD)の方法は、まず、病変の下の粘膜下層に生理食塩水等を注入して、癌病変を含む粘膜層(M)を浮き上がらせ(上記①)、次に、高周波ナイフで、癌周辺の粘膜下層を切開し(上記②)、粘膜下層から粘膜層(病変)をはがしとる治療法である。もし仮に、癌が粘膜下層にまで浸潤していると(SM)、この治療法では、粘膜下層内に存在する癌病変を取りこぼす可能性がある。このため、内視鏡手術(ESD)の適応対象となるのは、基本的に、「早期胃癌」のうち、癌の浸潤が粘膜層(M)にとどまっている癌(M癌)に限られる。

【 平成29年10月当時の医療水準 】

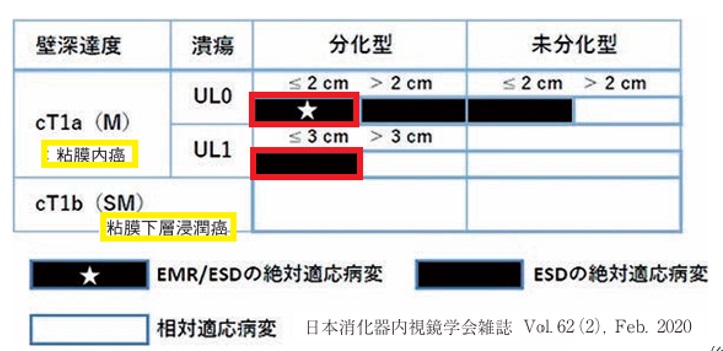

【図3】

令和7年現在(2020年以降)の診療ガイドライン(上掲【図3】)によれば、腫瘍径2㎝以下の分化型「粘膜内癌(M癌)」(赤枠部分)であれば、病変に「潰瘍(瘢痕)」がある(UL1)か、ない(UL0)かにかかわらず、内視鏡手術(ESD)の絶対適応病変とされている(上掲・赤枠)。

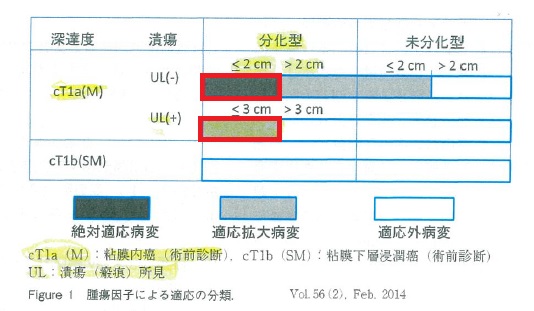

【図4】

ところが、本件医療裁判で問題となった事故当時(平成29年10月)は、改訂前の診療ガイドライン(上掲【図4】)が適用され、粘膜内癌(M)であっても、「潰瘍(瘢痕)」がない病変(UL(-)であれば、内視鏡手術(ESD)の絶対適応病変とされていたが、「潰瘍(瘢痕)」がある病変(UL(+))の場合は、拡大適応病変(長期予後に関するエビデンスに乏しい病変)にとどまるとされていた。このため、消化器内科のA医師の主張どおり、本件患者の病変に「潰瘍(瘢痕)」の病変があったとすれば、本件患者を外科に転科させた判断は必ずしも不合理とはいえないことになる。

もっとも、厳密には、早期癌に対するESDの適用範囲拡大の是非を検証する試験(JCOG0607試験)が既に2007年6月から開始されており,平成29年(本件手術の年)2月の時点で、当時の診療ガイドラインを改定を根拠づける当該臨床試験の結果が、英語の専門誌(Gastric Cancer 胃癌)に登載されていた。この試験結果によれば、「潰瘍(瘢痕)」がある病変(UL(+))に対する内視鏡手術(ESD)の有用性・安全性が確認・報告されており、名古屋大学医学部付属病院では、本件事故当時(平成29年10月)、既に適用拡大病変に対しても内視鏡手術(ESD)を標準治療として実施していた。したがって、本件患者としては、名大病院にて受診していれば、内視鏡手術(ESD)を受けることができたはずであり、A医師が勉強家であれば、上記論文を読むなどして、「母校」に本件患者を紹介できたはずであった。

【 医療裁判の実相 】

本件患者の早期胃癌の場合,診療録によれば、①患者死亡後の病理組織診断によって,粘膜内(M)癌であってSm浸潤癌でないと確定されており、②内視鏡検査(GIF)の画像を見ても、病変部に潰瘍(瘢痕を含む)所見は認められない。また、③.腫瘍の大きさは2㎝以下で,④.組織型も分化型であったことから、ガイドラインによれば,ESDの絶対適応病変であると認められた。

そこで、当方(G)は、ガイドラインでは、ESDの絶対適応病変の症例であるにもかかわらず,A医師は、本件患者にESDを選択せず、外科に転科させ、B医師に腹腔鏡下切除術を行わせたのであるから、術式選択の判断を誤ったものである、と裁判で主張した。

これに対し、A医師(Y病院側)の方では、③④の点は争いがなく、①の点については、死後の病理組織診断から、「粘膜下層への浸潤」がなかったことは客観的には争いようがないことから、②の点との関係で、(主観的に)「粘膜下層(Sm)浸潤癌の疑い」を持ったこと、本件患者の病変部に潰瘍(UL)所見(治癒過程の潰瘍瘢痕)が見られたことから、本件患者の早期胃癌は、ESDの適応拡大病変にとどまり、外科に転科させたA医師の判断に誤りはないと反論した。「潰瘍瘢痕」とは,「治癒過程又は治癒後の潰瘍」を指し、具体的には、「1点に集中する粘膜やひだ集中の所見」(以下「ひだ集中」という。)を指す(ガイドライン)。

結局、本裁判での内科分野における,実質的な争点は,事前の検査によって,潰瘍瘢痕所見,具体的には、「ひだ集中」の所見が認められたか否か、ということになる。

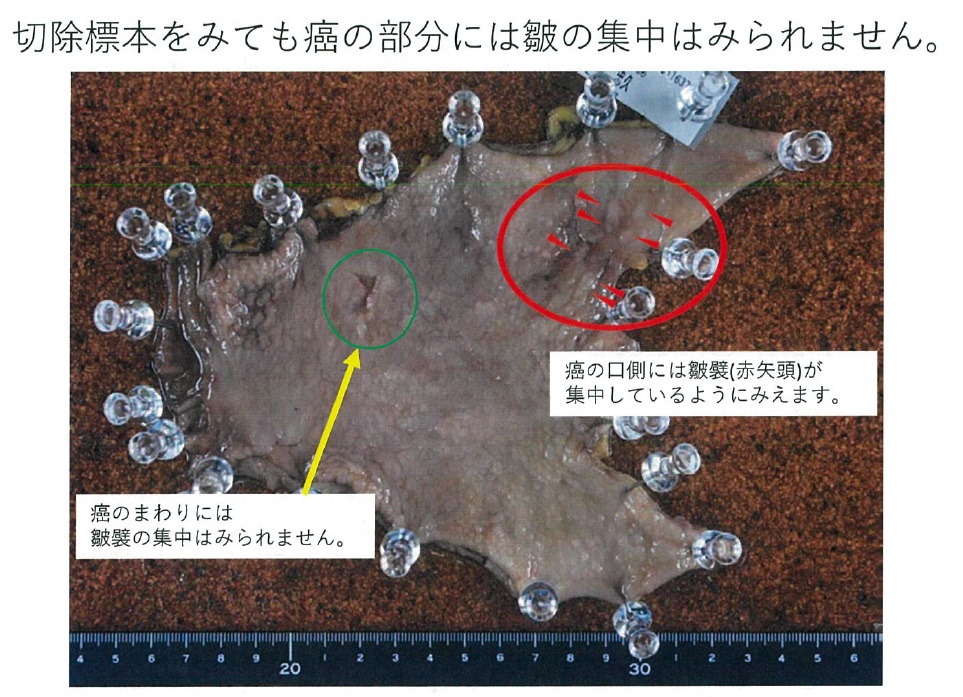

【画1】

【画1】

【図5】

しかしながら、そもそも、潰瘍瘢痕所見(「ひだ集中」)についてはカルテに全く記載がなく,その存在については、A医師が訴訟になってから初めて主張したにすぎない。また,第1回目の内視鏡検査(GIF)所見として「潰瘍瘢痕」の記載があるが、その位置は、早期胃癌による病変部位とは離れており、癌病変に「潰瘍瘢痕」があるとはいえない(病理組織診断報告書に添付された写真【画1】で、「潰瘍瘢痕」が認められる部位 ― 赤○ ― には、「ひだ集中」が認められるが、癌病変のある位置 ― 【画1】黄色矢印 ― では、「ひだ集中」が認められない。)。にもかかわらず、第1審判決は、このような客観的な画像証拠を無視した。

なるほど、A医師は、本件病変部の潰瘍瘢痕所見についてはカルテ上に全く記載していないのに対して,粘膜下層浸潤(Sm)癌の疑いについては,カルテに明記してある。

しかしながら,A医師がSm癌と疑った根拠、すなわち、その根拠となる「ひだ集中」所見については,カルテ上で記載がないうえ,かえって事後的・客観的には本件病変部が粘膜内(M)癌にすぎなかったこと,すなわちA医師が明白に誤診していたこと(したがって「Smと診断したA医師の術前診断は妥当」とするY協力医・F教授の意見書も客観的に誤っていること)は、外科手術直後に作成された病理組織診断報告書の記載から明らかである。にもかかわらず,この点につき,A医師は,法廷での尋問に対し「申し訳ありません。私の不徳の致すところ」であるなどと,およそまともな医師の発言とは思えない弁解をしたのであった。

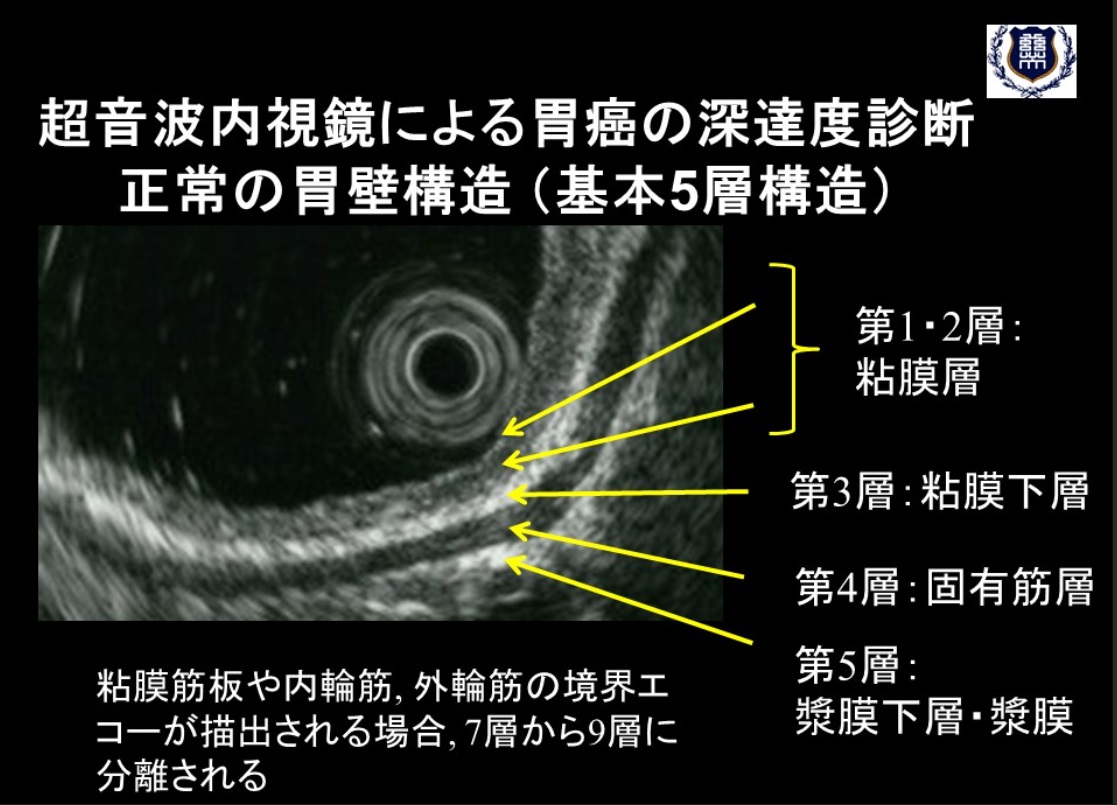

もし仮にまともな消化器内科医が、真に「粘膜下層(Sm)浸潤癌の疑い」をもったのであれば、必ずEUS検査(超音波内視鏡)を実施し、癌組織が粘膜下層に浸潤しているか否かを精査するはずである(EUS検査が標準的検査であることは名大病院、藤田医科大学病院、半田市立半田病院からの弁護士会照会回答、G側協力医の鑑定意見などから明らかであり,また,その精度についても9割以上の正診率が得られることにつき、日本消化器内視鏡学会監修「消化器内視鏡ハンドブック」239頁参照)。にもかかわらず,A医師においてはEUS検査を実施していなかったし、「粘膜下層(Sm)浸潤癌の疑い」について何ら具体的な根拠もカルテに記載していなかったのである。したがって,A医師の上記主張には客観的・医学的な根拠がなく(A医師が自己の判断を正当化すべく,事後的に潰瘍所見なるものを前面に持ち出したにすぎないことが容易に推認できる。)、全く信用できないと主張した。

(「東京慈恵会医科大学 内視鏡医学講座」のHPから借用)

ところが、驚いたことに、第1審判決(名古屋地裁・医療集中部)は,上記争点につき、A医師の主張をの方を措信し,本件患者の病変部には潰瘍瘢痕所見が認められたから,ガイドライン(当時の医療水準)によれば,ESDの絶対適応病変ではなく,拡大適用病変にすぎなかったとのA医師の指摘には合理性があると判断したのであった。

この第1審判決(名古屋地裁・医療集中部)の判断の不条理・理不尽な不当性については、次に述べる。

(関連ブログ)

「腹腔鏡事件をめぐる医療裁判」で考えたこと その2 | 弁護士ブログ | 名古屋で医療過誤のご相談は 北口雅章法律事務所