弁護士のブログBlog

二人の姪が「隠し球」というココロは?

- 2025-11-16

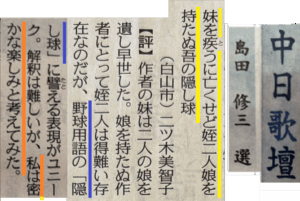

今朝(令和7年11月16日・日曜日)の中日新聞・中日歌壇に出ていた一首。

「妹を疾(と)うに亡くせど 姪二人

娘を持たぬ 吾の隠し球」

姪を、野球用語「隠し球」に喩える趣旨いかん。

選者(歌人・研究者)の島田修三先生は、

「密かな楽しみと考えてみた。」といわれる。

では、私(弁護士)は、どのように考える(味わう)か。

「隠し球(かくしだま)」とは、本来は、「野球で、走者に気づかれないように野手がボールを隠し持ち、走者が塁から離れた時に触球して走者をアウトにするトリックプレイ」を指すものとされている(ウィキペディア)が、明確な定義があるわけではない。

作者は女性であり、この歌では。次の三つの特徴を具えるものとして「隠し球(かくしだま)」という言葉を使用しているように想われる。①「球(ボール)」は手の内に持つもの、②我が手から投げる(解き放つ)もの、③そして、投げて届いた先の人物に想定外の効果をもたらすもの。

「疾(と)うに」とは、a.「急激に(卒然と)」死去したという意味と、b.「とうの昔に」という意味が合わさっているように思われる。ということは、突如、二人の娘(姪)を残して死去した妹に代わって、作者(姉・伯母)が、その姪二人を「我が子」のように育てた、ということになる。「娘を持たぬ」作者は、「子をもたぬ」のではなく、実は、結婚していて、息子がいる可能性がないわけではない。作者の義弟(=姪らの父親)の有り様は不明であるが、「球」=「姪」らは、作者の「手の内」(上記①)にあったというのであるから、実質的には、実子と同様に、伯母である作者が教育・仕付け等を担当し、手塩にかけて育てたに違いない。

その姪御達が、適齢期となった(嫁がせ、あるいは、パートナーのもとへと独立させるときがきた)(上記②)。その姪御らが、「隠し球」だというのであるから、姪御らの交際相手にとっては、思いがけず「嬉しい」性格・資質、(外見だけは必ずしも解らない=恋愛中は必ずしも目に入らない)女性としての、身だしなみ・家事能力・教養を備えていることを意味する(上記③)。つまり、この姪御達は、作者にとっては、密かに「自慢の娘」なのだ。