弁護士のブログBlog

「いい人」に出会う幸運

- 2024-12-29

この年末は、インフルエンザA型に感染してしまった関係で、何も手に付かず、ダウン状態が続いている。したがって、ブログを書く頻度も、著しく低下してしまった。「世の中の趨勢」に抗して、ブログで批判しておきたいことはイロイロあったが(例えば、同性婚の除外は、憲法の幸福追求権に反すると判示した、先の福岡高裁判決に対しては、「何、非常識なことを言っているのか!?」と、徹底的に反論してやりたい、と思っていた。)、年末多忙を極め、なかなかブログを書く時間的な余裕がなかったところで、ついにインフルでダウンしてしまったため、すべてスルーしてしまった。

今年のブログは、讀賣新聞社の「編集手帳」に触発され、それを素材に、ときどきに思ったことをいろいろ書き綴ることが多かった。というのも「編集手帳」は、コラムとして秀逸で、完成度が高く、深い教養を感じさせるものが多かったからだが。

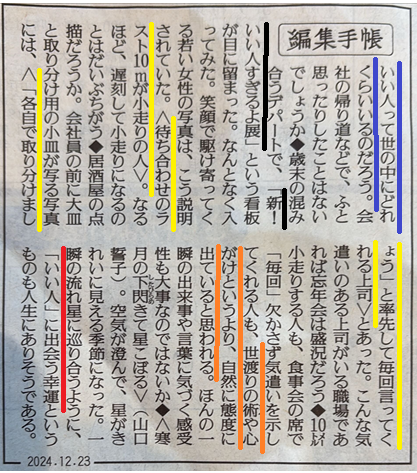

だが、「編集手帳」は、秀逸なものばかりか?と問うと、(私からみて)出来の悪い、疑問符のつく例がないわけではない。そんな例の一つが「『いい人』に出会う幸運」について書かれた2024年12月23日の「編集手帳」だ。

昔、萩本欽ちゃんのテレビ番組に、「よい子」、「悪い子」、「フツーの子」という三分類があったが、そもそも、複雑に多様化した社会環境の中で、複雑な精神的・心理的構造をもつ人間を「いい人」と「それ以外の人(よくない人)」というように単純に「二分」する二元論的な考え方自体が誤っている。

したがって、「いい人って世の中にどれくらいいるだろう」という疑問の立て方自体がそもそも誤ったいる(と思う)。

ある人から「親切」な配慮を受けたという例で考えてみよう。例えば、混雑した電車のなかで、ある若者がある老人に席を譲った、としよう。席を譲ってくれた、その人は、その老人にとっては、「いい人」かもしれない。しかし、それは日本人の社会常識、公衆道徳として、本来、当たり前のことであって、老人・病者等にはそのような「親切」な行動をとることが当たり前のこととして、躾けられ、教育されてきたはずのことではなかったのか。

「編集手帳」のコラム氏(筆者)は、「新!いい人すぎるよ展」《写真展か?》の中から、「いい人」の例を二つとりあげている。

①「笑顔で駆け寄ってくる女性の写真」の説明書きに、

<待ち合わせのラスト10mが小走りの人>

とあり、また、

②「居酒屋の点描」の写真の説明書きに、

<「各自で取り分けましょう」と率先して毎回行ってくる上司>

とあることをとりあげ、これらの例をもって、

「世渡りの術や心がけというよりも、自然に態度に出ていると思われる。」と評している。

非常に「おめでたい」見方だな、と思うのは私だけであろうか。

上記①の例でいえば、待ち合わせ場所で、女性を待っている男性が、遠方から近づいてくる女性の姿を認め、お互い眼と眼があえば、恋愛関係にある女性は駆け寄ってくるのは、当たり前のことではないのか? そんな女性心理に基づく、断片的な行動をもって、その女性が、全人格的にみて「いい人」だと決めつけられるのか? まして、男性が立っていることが想定される場所には、その「ラスト10mが小走り」の状況を撮影するカメラが設置されているのであって、その女性は、そのカメラ目線を意識して、小走りしてくるのである。まさに「ヤラセ」ではないのか。

上記②の例でいえば、いまどき「居酒屋」での宴会は「割り勘」であろう。

であれば、「各自で取り分けましょう」というのは、当たり前のことではないのか。これまた、 全人格的にみて「いい人」といえるのか。

このようにみてくると、「編集手帳」のコラム氏が言われる、「『いい人』に出会う幸運」という場合、『いい人』の中身が、極めて「薄っぺらな」ものに見えてしまうのは、私だけであろうか。

旧来から私が付き合いいただいている、私の周囲の人々は、皆、私にとっては、『いい人』だ。

これに対し、最近は、至るところ『おかしな人』(裁判官、弁護士を含む。)が増えてきた。

わが業界でも、「『おかしな人』に出会わなくてすむ幸運」など、遺憾ながら、ほぼ絶望的な状況にある。