弁護士のブログBlog

円空仏「真贋」の証明責任

- 2025-06-30

本日は、令和7年7月1日。

もう早(はや)、1年の折り返し時点に来た。

本日、円空学会から、毎年恒例の7月1日発行の『円空学会だより』が届いていた。

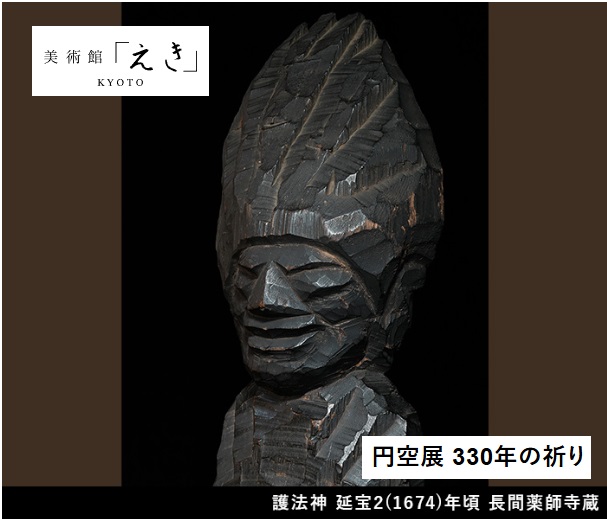

本年8月30日~10月6日まで、京都駅にある美術館「えき」での、円空展開催が予定されているらしい。「今回の展覧会は、今まで大きな展覧会に出されていない像を中心に集められています」とのことであるから、楽しみだ。

それはさておき、会員のSさんが「アーティゾン美術館が円空仏の贋作を展示していた件 その2」と題する論稿を、『円空学会だより』に寄稿されていた。

「アーティゾン美術館(旧ブリジストン美術館)」が昨年開催した美術展に「円空仏の贋作」とみられる作品が、真作として展示されたことについて、Sさんの同美術館に対する抗議活動の経過が報告されていた。Sさんの美術館に対する要請は、要するに、「美術館が真作主張を固持するのであれば、その根拠と伝来を示せ。贋作と認めるのであれば、貴館ホームページ上で、贋作を展示したことについて謝罪広告を出してもらいたい。」ということにある。

Sさんによれば、Sさんの上記要求に対する、アーティゾン美術館からの回答は、「御指摘を受けて以来、継続して調査してきたが、『贋作か否か』の判断は難しく、結論に至っていない。引き続き調査し、『当該作品が円空の手になるものであること』が明らかにならない限り、展示・掲示はしない。」とのこと。要するに、『贋作』とは認めないし、謝罪もせず、頬被りを決め込んでいる(「もう二度と出展しませんので、どうかご勘弁ください。」といったところか)。アーティゾン美術館としては、はなから真面目に調査する気はなさそうだ。

Sさんとしては、「もどかしい」と思いつつも、アーティゾン美術館が、かつて、そのホームページの「コレクション」として掲載していた円空仏(うち一体が上掲②、その原作が④)をホームページから削除したことをもって、贋作を事実上認めたものと推察して、一旦「矛を収める」こととした、との由。

この種の事件は、残念ながら「裁判で結着をつける」ことはできない。

何故ならば、「文化財的作品の真贋」に係る紛争は、「法律上の争訟」(裁判所法3条)には当たらないからだ。つまり、裁判に持ち込んでも、裁判所が受け付けてくれない。通説的見解によれば、裁判所が裁判権(司法権の行使権限)を有する「法律上の争訟」の意味として、①当事者間の具体的な法律関係・権利義務の存否に関する争いであること、②法律の適用により終局的な解決ができる、といった二つの要件を満たす必要があるとされており、「文化財的作品の真贋」の判断は、後者(②)の要件を満たすことができない。このことを判示したのが、いわゆる「板まんだら事件」の最高裁判決(最判昭和56.4.7)である。「板まんだら事件」を本尊として祀る寺院に、信徒がこぞって寄付したが、後で、「板まんだら」が偽物だとわかって、その旨を主張して、寄付金の返還を求めた事件で、最高裁は、このような裁判は、「法律上の争訟」に当たらないと判示した。

しかしながら、「法的な解決ができない」からといって、「社会的な解決ができない」わけではない。一番いい方法は、同美術館に対し「社会的な圧力」をかけることである。ただ、その具体的方法を弁護士がブログで書くと、「品位を欠く」といわれ、昨今は、たちまち懲戒請求を受ける危険を覚悟せざるを得ない。したがって、遺憾ながら、その方法を本ブログでは具体的には書けないし、― 常日頃、「元裁判官から」自重するようにと、忠告を受けているので ―、書きません!。

如上の円空仏・偽作展示事件で、アーティゾン美術館としてとるべき態度は、しかるべき社会的地位があり、専門的な知識と経験をもつ方(例えば、Sさん)から『偽作である』との指摘を受けた以上、合理的な反対証拠(例えば、しかるべき美術史家の鑑定書なり、伝来を称する古書等)を提示できない限りは、潔く、『偽作』と認めるのが相当である。本件の場合、上掲『偽作』については、円空学会の会員であれば、満場一致で『一見して、極めて明白に偽作』と認められるレベルの『贋作』に過ぎないことから、上記反証は無理である。

アーティゾン美術館に対し、重ねて申し上げておきたいが、Sさんが報告されていた、貴館の上記態度は、「旧ブリジストン美術館は、いつから『二流の美術館』になり下がったのか?」という疑念を抱かせるに足りるものであって、即刻、態度を改めるべきである。