弁護士のブログBlog

「社長は労働法をこう使え!」を読んで

- 2025-08-18

先日、加藤新太郞先生(前裁判官)が書評を書かれていた、弁護士仲谷栄一郎先生の著書「本と出会う本」の中から、数冊だけ選んで購入してみた。

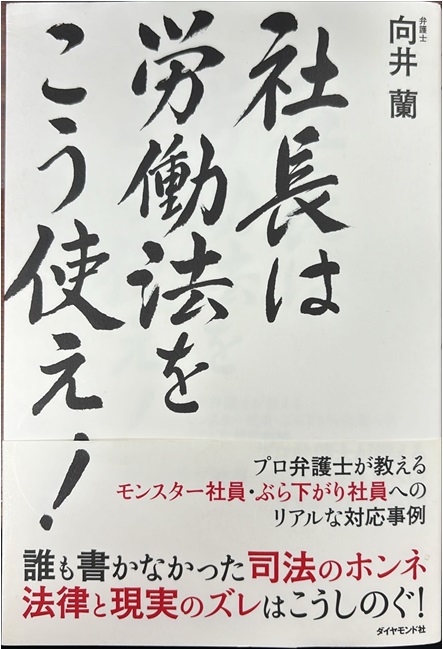

このうちの一冊が、弁護士向井蘭先生の著書「社長は労働法をこう使え!」(ダイヤモンド社)。仲谷先生曰く「法律上『何が許され、何が許されないか』を明確にして無知や無茶を正し、陥りがちな失敗を指摘して労働紛争の予防策や対応方法を手堅く説明する本」とか、「いかなる紛争も人間を知ることが解決の基本であることを教えてくれる。」とのことで、これらの「殺し文句」につられて、つい、手が出た。

著者は、私よりは期の若い先生だが、「労働法を専門とする『経営者側』の弁護士」を標榜するだけのことはあって、すべて「本音」で貫かれている。曰く「中小企業の経営者のなかで『うちの会社は労働法を100%守っている』と胸を張れる人はほぼいないのではないでしょうか。」、「日本の企業、とくに中小企業の場合は、労働法に関する労働者の無知と良識で経営が成り立っていると言っても過言ではありません。」と。確かに。

これから労働法を扱う弁護士の先生方にもお勧めできるが、「モンスター社員の辞めさせ方」に関して書かれていることは、私自身も既に実践してきているところで、「できる弁護士 (^_^) 」は、やっぱり「同じようなことを考えるんだな」と思った。

先日も、ある社会福祉法人の理事長から「A(職員)の勤務態度が悪く、周囲から***等々のクレームが出て困っている。」との相談を受けた。「それは、理事長。あなたの採用ミスではないですか。」と、つい嫌味をいってしまった。解雇できれば、それにこしたことはないが、一旦採用してしまった以上、現在の労働法制では、職員を解雇するにはハードルが高い。そこで、私は、Aを私の事務所に呼び出して、彼女に「ハラスメントのヒアリング」を実施することにした。そして、5W1Hを明確にした上で、「あなたが、***をされたという、同じ職場の職員から数々のクレームがでているのですが、本当にそんなことされたのですか?」とネチネチと嫌味ったらしく、聴聞手続を実施した。

その数日後、理事長からお電話をいただいた。「Aからの退職希望が届いた。」と。どうやら、私からの「毒」が効いたようだ。 理事長の期待に120%応えることができたと自信をもっていえる。

依頼事件が終わった後、弁護士に残される課題は、「いくら報酬請求するか?」である。

理事長は、「いくらでもいいですよ。」とは言ってくれるものの、ふっかけるわけにはいかない。上掲・事件のような不定型な事件については、委任契約書上は、「報酬金」について、「事件が終了したときは、別途相談する。」と書いてあるので、先方の金銭感覚が不明な状況のもとでは、なかなか決めにくい。そこで、「人の良い」私は、いつも慎ましやかで、控え目の金額の報酬を請求することにしている。理事長にも、(控え目の金額であるが)おそるおそる報酬金額を一方的に宣告し、その金額で了解してもらった。

先程、上記ハラスメント事件の紹介者である、K先生(公認会計士。依頼者の税務顧問)と電話する機会があり、「K先生からご紹介いただいた、○○社会福祉法人のAの件で、○○万円の報酬請求しようと思うのですが、消費税を除いた金額に、×10.21%を掛け合わせた源泉分を減額して請求すればよろしゅうございますか?」と尋ねたら、「エッ、そんなに安くていいんですか?」と言われた。やはりショックだった。いつものことだが…