弁護士のブログBlog

双六地蔵堂の円空仏(追記) その1

- 2025-07-31

先日、三井記念美術館で開催されていた円空展の図録をみると、双六地蔵堂の円空仏として展示されていた、不動明王三尊の写真が出ている。

中央が不動明王で、左手の宝剣と、右手の羂索は、失われている。右手の矜羯羅童子は、僧形で合掌し、左手の制託迦童子は、頭は怒髪で、ほぼ正面に両手で金剛棒を地につけている。いずれもお馴染みの像容だが、簡素な彫りながら、円熟味を感じさせる。

では、双六地蔵堂の所在地は、どのような場所であろうか。

と思って、丸山尚一氏「円空風土記」(丸山本)を紐解くも、「双六地蔵堂」という名称は登場しない。とはいえ、上掲・不動明王の写真は、旧刊297頁、新・改訂版419頁に登場し、新版の方は、制託迦童子の写真も追加されている。

丸山本の本文を読むに、

「双六谷の入り口の川に沿った、十数戸の部落が中山である。……。尻高を通るとき、『この地蔵堂に[円空仏が]二体盗まれたのですよ。』と上田さんは、道端の小さな祠を指しながらいわれた。……。この地蔵堂にあった他の四体は、事件のあと、近くの白山神社に預けられた。……。四体は金剛神(41㎝)、不動明王(40㎝)、薬師如来(25.8㎝)、僧形(33㎝)である。あとで訪ねる金木戸部落の像の背面銘から、上宝村一帯の円空像は、晩年の元禄三年に彫られたことがわかっている。」とある(ちなみに、丸山本・旧版の発行は昭和49年3月である。)。

どうやら、ここでいう「(尻高の地蔵堂の)金剛神」が「制託迦童子」のことで、「僧形」が上掲「矜羯羅童子」のことらしい。となれば、上記引用の「この地蔵堂」とは、三井記念美術館でいうところの、「双六地蔵堂」だということになる。

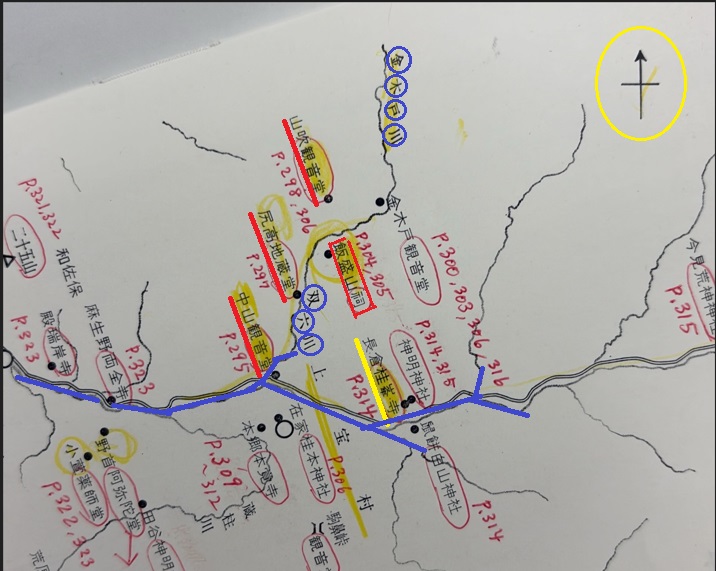

そこで、地図を確認するに、丸山本・旧版の地図は、非常にわかりにくい(丸山本・新版の地図は、何故かもっと解りにくいので省略)。

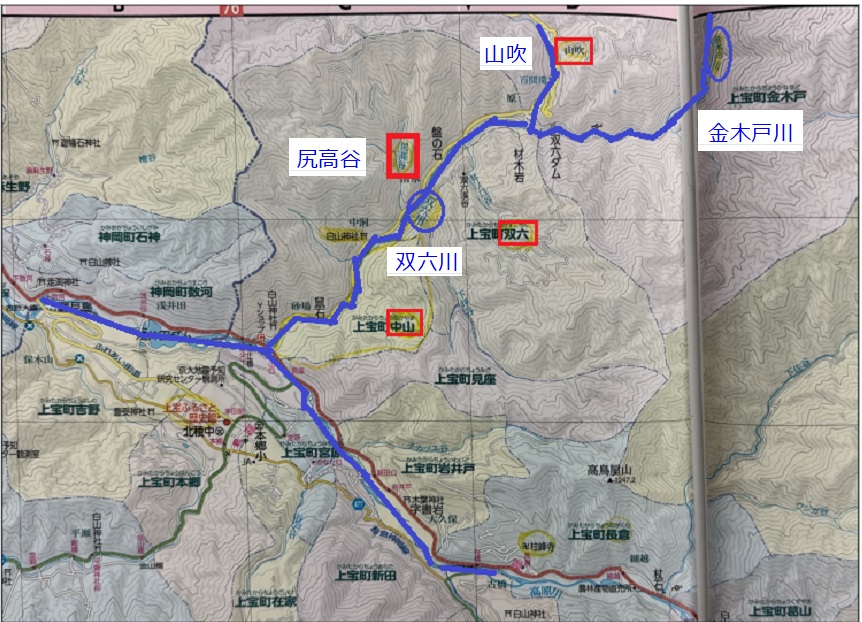

青色でなぞった西から東に向かって流れる川が、高原川である。この高原川が、「中山観音堂」のある●の手前で、東北方面に分岐する川が、「双六川」とのことである。その双六川を北上していくと、左側に「尻高地蔵堂」がある。これが、三井記念美術館の図録がいう「双六地蔵堂」であろう。ここで、注目すべきは、双六川を北上した後、「飯盛山」の山麓を囲むように東側に屈曲していることであるが、「金木戸観音堂」の所で、再び左方向に折れ曲がって北上しており、この北上した辺りから、「金木戸川」と名付けられている。この「飯盛山」の天辺には「祠」があり、この祠には、かつて著名な円空仏(虚空蔵菩薩と善女龍王)が存在した(後掲。今では、資料館あたりで厳重に管理されているのであろうが。)。そして、飯盛山から見て、双六川を挟んで、対岸の東側には、「山吹地蔵堂」があり、ここにも円空仏が何体か存在したが、白山権現坐像1体を残して、盗難にあってしまっている。

そこで、6万分の1の道路地図と対照してみるに、次のとおりとなる。山吹地蔵堂は、地図上は、双六川から分岐して北方に流れる支流沿いにあることがわかる。

では、何故、円空は、「尻高地蔵堂」こと「双六地蔵堂」にて、不動明王三尊を造顕したのであろうか?

丸山本によれば、「尻高地蔵堂」には、もともと円空仏が6体あったが、うち2体が盗難にあい、残る四体は、金剛神、不動明王、薬師如来、僧形で、うち三尊が不動明王三尊と私が勝手に思っているだけなのであるが…。金剛神(41㎝)と不動明王(40㎝)の大きさの比率がやや気になるものの、おそらく三尊形式で作られたものではないかと思う。盗まれた二体は、薬師如来の眷属である日光菩薩と月光菩薩ではなかったか。

勿論、極々限られた情報の中での正しい回答など得られるはずがない。だが、直観的には、円空がこの地で修験道を修する中で、不動明王を感得しようとした可能性があるように思う。円空が農家の集落がある地で三尊像を造顕するケースの殆どは、十一面観音か聖観音が主尊であるように思われるが、「尻高地蔵堂」のある上宝村は、奥飛騨の山間部に位置する。だからこそ、「飯盛山」では、山岳信仰=空海でお馴染みの、虚空蔵菩薩が造顕されたのではないか。円空の実相を解明にする道はかなり険しい。どうやら、私は、またしても、上宝村の山中に迷い込んでしまったようだ。

(三井記念美術館・図録より)

飯盛山の祠(岐阜郷土出版社「岐阜県の円空仏」より)

(三井記念美術館・図録より)

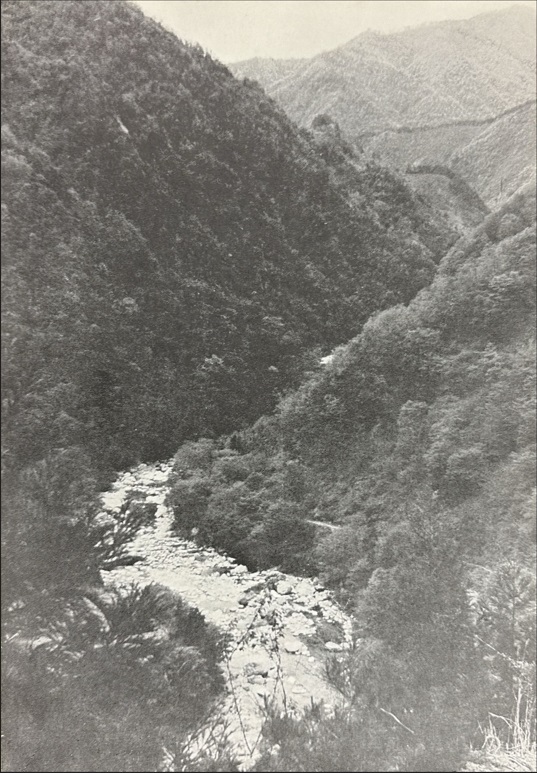

「金木戸観音堂から見下ろす双六谷(昭和39年5月)」(丸山本より)

追記(令和7年8月1日)

「尻高地蔵堂」に存在した6体の円空仏のうち、盗まれた二体は、上記のとおり「薬師如来の眷属である日光菩薩と月光菩薩ではなかったか。」と推察したが、残念ながら、誤っていた。盗まれた二体は、不動明王(90㎝)と、地蔵菩薩だったようだ(上田豊蔵「上宝村と円空仏」円空学会編『円空研究=4 特集飛騨』所収)。

上掲ブログでは、「金剛神(41㎝)[=制託迦童子]と不動明王(40㎝)の大きさの比率がやや気になる」と述べたが、あるいは、上掲・制託迦童子(41㎝)は、盗難にあった不動明王(90㎝)の脇侍として造顕された尊像だったのかもしれない。