弁護士のブログBlog

中山地蔵堂の円空仏

- 2025-08-02

先の三井記念美術館の円空展では、中山地蔵堂の円空仏5体が展示されていた。

図録の写真を拝借すると、①②の聖観音菩薩、③神像、④護法神像、⑤地蔵菩薩の5体である。

中山地蔵堂のこれら円空仏群をどうみるか。

先入観なしに観察しても、それぞれ魅力的な像容ではあるが、統一感を欠く。その伝来を調べると、上田豊蔵論文「上宝村と円空仏」(円空学会編『円空研究=4 特集飛騨』所収)によれば、次のとおり書かれている。

「大正の頃かと思われるが、各地で仏像の盗難があり、捕らわれた犯人より没収された仏像が被害者に返還された際、この部落の代表の人が持ち帰ったもので、各地よりの寄せ集めのようである。従って、この村特有の木目の正しいサワラのものは少ない。」と。

上記記述では明確にされていないが、個々人の民家で管理されていた円空仏が盗難にあい、被害届がなされていたのであれば、いくら「部落の代表の人が持ち帰った」としても、個々の被害者に返還されることになるはずである。そもそも、個々人の民家で祀られていたのであれば、何故、犯人は、私有物である円空仏の在処(ありか)を知り得たか、という疑問も残る。したがって、奥飛騨・中山部落を中心とする区域に土地勘のある犯人が、常習的に地域の「祠」を荒し、円空仏を収集していたところを偶々検挙されたのであろう。その犯人が、犯行場所について、「どこの祠だったか、いちいち覚えていない。」と供述したことから、中村部落の代表者が盗難にあった円空仏(贓品)を引き取って、地蔵堂一箇所に集めて管理するようになったのではないか。

②の聖観音が、宝髻の頭部、袖の中で印を結ぶ坐像、といったよくある像容であるのに対し、①の聖観音の方は、頭上正面に化仏を置き、両手で蓮台を捧げ持つといった特異な像容である。③の神像は、寛文年間(円空仏初期)に造顕された高座の円空仏(神)を想起させるのに対し、④⑤は、どっかりとした台座を据えた坐像であって安定感がある。

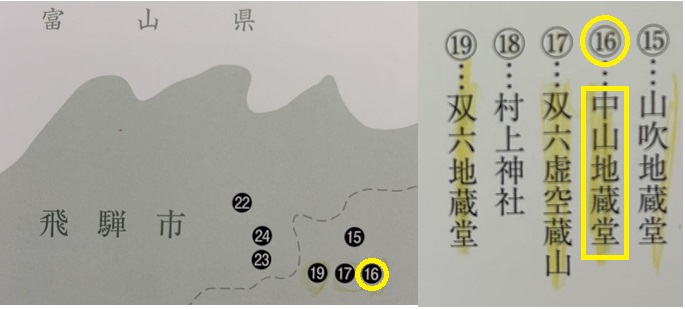

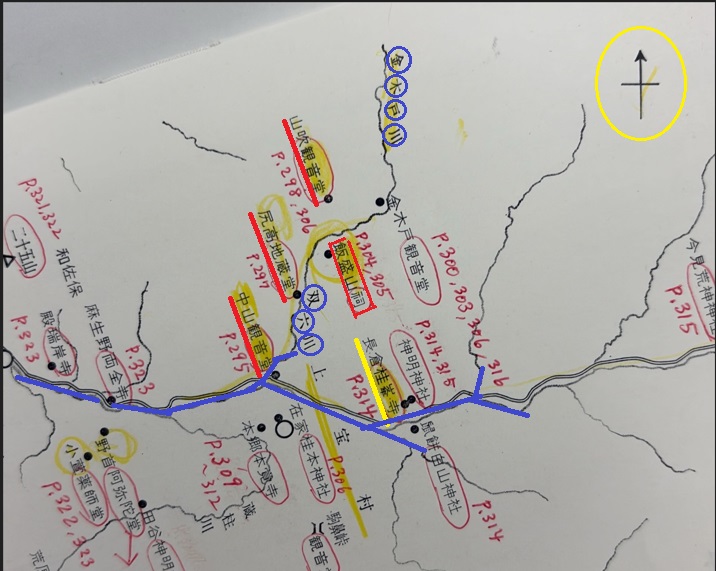

ちなみに、丸山尚一「円空風土記」には、当然のことながら、中山地蔵堂とその円空仏についての言及はない。「盗難にあって伝来不明」の円空仏では、「風土」を語ることはできないからである。中山地蔵堂の場所は、「図録」のいい加減な地図(下掲参照)からは知りようもないが(高原川と双六川との分岐点にある「中山観音堂」とは異なる。)、高原川との分岐点から、双六川に沿って北上した場合の右岸地帯が中山部落である。

もっとも、現在では、「中山地蔵堂の円空仏」は、すべて「上宝ふるさと歴史館」(岐阜県高山市上宝町本郷582-12。下掲)で管理されているらしい。