弁護士のブログBlog

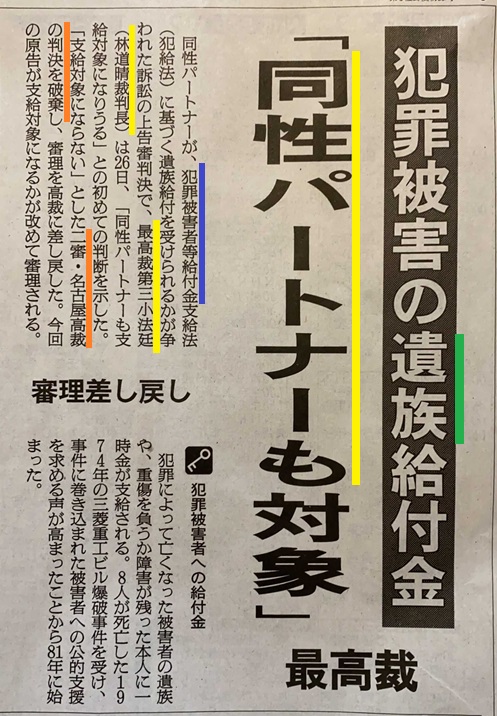

先般、言い渡された、最高裁令和6年3月26日第三小法廷判決は、

犯罪被害者支援法(犯給法「犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律」)で支援の対象となる同法5条1項に規定する「犯罪被害者の配偶者」で、「婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者」、すなわち「事実上の配偶者」の中に、「同性の配偶者(同性パートナー)」も含むとの判断を示した。この判断に反対意見を述べたのは、わずか1名、今崎幸彦判事だけだった。はたして、かかる第三小法廷・多数意見の判断は適切なものであろうか?

憲法24条1項は、「婚姻」は、「両性(=男女)の合意(のみ)」によって成立すると規定している。そこで、民法は、届出主義を採用し、当事者(両性)が「婚姻の届出」したときに限って「法律上の婚姻関係」が成立すると規定している(民法739条、同742条2号)。もっとも、「婚姻の届出」をしない男女=異性カップルにして、婚姻関係の実態がある場合は、「事実上の婚姻関係」(いわゆる内縁関係)として、判例法理等によって、「法律上の婚姻関係」に殆ど同等の法的保護が承認されている。

ここに「(異性間の)婚姻関係の実態」とは何か?

といえば、両性の間に子が生まれていれば、「婚姻」の実態があることは自明であるが、たとえ子が生まれていなくても、男女間に同居の上、性的交渉があれば、「婚姻」の実態があるといえよう。裁判等でも、社会通念上も、「男女関係」、「不倫・不貞関係」は、「性器の結合関係」の有無を重要な指標として鑑別されてきた。

一方、同性カップルの場合、「婚姻」関係(現在、話題の「同姓婚」)が憲法上で承認されるものとしても、現行法(戸籍法74条)上は、同性間での「婚姻の届出」は認められていないので、あくまでも「事実上の婚姻関係」、つまり「内縁関係」にとどまる。

では、「同性の内縁関係の実態」とは何か?

はたして、社会通念として、その有無を鑑別するに足りる明瞭な基準(コンセンサス)が存在するのであろうか?

典型例については、ある程度、想像できなくはない。例えば、異性に興味のない男性(G:ゲイ)どおしが、(生活状況を録画するなどして証明手段を確保して)対外的にも公然といわゆる男色(だんしょく)・衆道(しゅどう)にふける場合は、なんとなく想像はつく。

だが、純粋プラトニックな「夫夫関係」の場合(そのような関係が成立するのかも知らないが…)、「事実上の婚姻関係と同様の事情にあった者」と、「単なる同性同士の共同生活」と区別できるであろうか。あるいは、最近話題となった、『J(ジャ……ズ)』のごとく、例えば、J(オダ信長)の性奴隷にされていた特定の少年(森ランマル)が、逃避行を繰り返していたところ、資産家のJ(信長)が突如死亡したときに、(実は、嫌嫌ではありませんでしたなどと供述を変遷させて)「事実上の婚姻関係」を主張した場合、「事実上の婚姻関係」にあった、と認定されるのか?。

やはり限界事例になると、同性間で「事実上の婚姻関係と同様の事情」の有無を鑑別・認定することは必ずしも容易とは到底思われない。「特殊社会」というと差別発言だと批判されるのかもしれないが、一般の裁判官が、「非定型的な同性関係の有無」を判断するのは、非常な困難と苦痛を伴うのではないだろうか。昔、兄弁からG(被告人)がG(被害者)に対し怒って殴りつけ、傷害を負わせた、という刑事事件の国選弁護をやったときの話をうかがったことがあるが、G同士の「一種独特な世界」(一般通常の社会通念から計り知れない倫理観念)があるらしい。最高裁は、このようなセンシティブな「家庭内」の事情・実態の有無について、これを「うら若き女性裁判官」に対しても判断せよ、と命ずるのであろうか。

私は、同性同士の関係における「事実上の婚姻関係と同様の事情」とは、具体的に何を指すのか? 不明確ではないか、とする今崎判事の反対意見には相当な説得力があるように思われる。それとともに、そのような「特殊社会」の実態・実情を若き裁判官らに審理させ、エネルギーを消耗させるくらいなら、通常の事件で、もっと「まともな」判決を書いてもらいたい、と切に願うものである。

前掲最高裁の事案では、犯罪被害者と同性の上告人は、犯給法5条1項の「犯罪被害者の配偶者」には、「範疇的に」当たらないと判示した、原審・名古屋高裁民事4部の判決を破棄し、名古屋高裁に差戻している。したがって、その差戻審は、お可哀想に(?)名古屋高裁民事1部から3部のいずれかの部に係属し、約3名の高裁裁判官が(その「犠牲」、「先の高裁民事4部の身代わり」となって)、「夫夫」の「実態」の有無を審理・判別する(させられる?)ことになるのであろう。

このような事態は、最高裁の下級審判事への、いわばパワハラではないか?と考えるのは私だけか? 今崎判事も、私と同じ感覚ではないか?と思うがいかがであろうか。

ちなみに、元最高裁判事の千葉勝美弁護士は、同性婚を肯認・推進する立場から、理論的な提案をなされているが(「同性婚と司法」岩波新書)、その前提として、(同姓婚を認めないと)「同性愛者同士が自己の性的指向を踏まえた恋愛、性愛に従って、永続的な精神的及び肉体的結合を目的として、真摯な意思をもって極堂生活を営んでいるという同姓婚状態にある場合であっても、《婚姻によるかけがえのない個人の尊厳としての喜び》を享受できないという深刻な不利益を甘受せざるをえない」などと述べておられる(同書8頁)。

だが、「同性愛者同士の肉体的結合」といわれて、イメージできる裁判官が一体どれほどいるのであろうか?…と疑問に思うのは、私だけであろうか?(少なくとも、私自身は「知らない世界」であるし、個人的には、「知りたくもない世界」でもある。)。

そもそも、千葉元最高裁判事のいわれる「当事者として人格的で根源的な永続性のある結び付きの喜び」だの、「日々の精神的な充実感」だのは、「戸籍」の有無と無関係に享受できる性格の問題ではないのか? 少なくとも「内縁関係」にある異性カップルにおいて、そのような「喜び」「充実感」を否定することはできまい。