弁護士のブログBlog

夏休みの子供達に求められる『実入り』とは?

- 2025-07-24

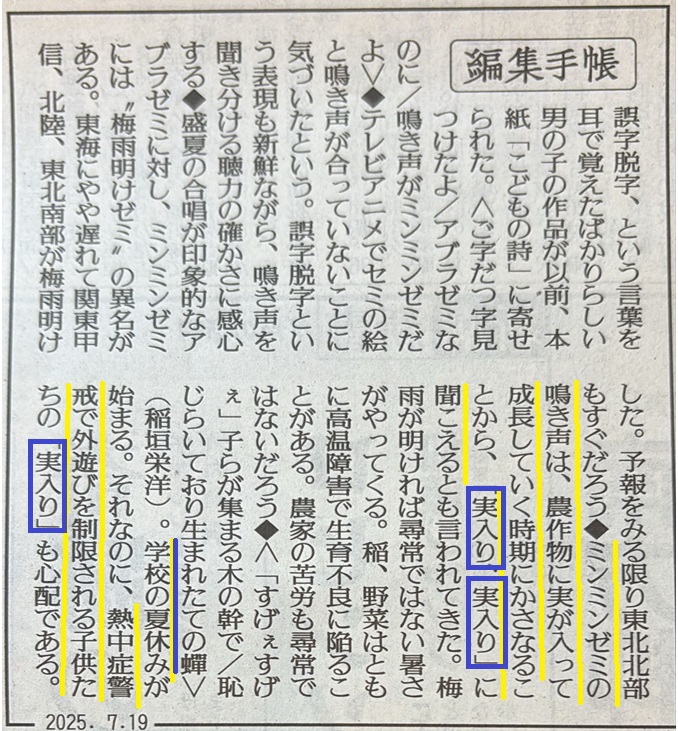

「学校の夏休み」が始まった。読賣新聞の記者は、

「熱中症警戒で外遊びを制限される子供たちの『実入り』も心配である。」

という。

ここで、『実入り』とは、「夏休み」ならではの「外遊び」で、子供達が「実体験」「体感」として身につけるべき、自然・社会の知識、広い意味での教養(生活知)であろう。

だが、今どき、ビル・家屋が林立する都会生活の中で、どんな『実入り』が期待できるであろうか。芥川賞作家の大庭みな子さん(1930-2007、昭和5-平成19)が、エッセイ「とらわれない男と女の関係」の中で、ご自身の父親のことを書かれている(本題は、別のことが書かれているが)。さぞかし『実入り』の多い小学生時代だったであろうと推察され、羨ましい。

曰く「子供の頃、父は毎週のように家族を連れてどこかに出かけるのが好きだった。ピクニック、みかん狩り、松茸狩り、舟遊び、釣りなど、近くに行けるような場所には大抵くまなく出かけた。街では縁日、映画などにもよく連れていかれた。金魚だの、バナナの叩き売りなど買って帰るのである。」

「彼(父)は早寝、早起きで、毎朝五時に起き、六時頃、小学校に入ったばかりの私を散歩に連れ出し、歩きながら、九九などを覚えさせた。そして『An early bird catches the worm.早起きは三文のとく』と英語と日本語で言い、ステッキで通りすがりの木を指して、『これはひのき(檜)だ』、『あれはえのき(榎)だ』と教えてくれた。川があると、澄んだふち(淵)などを覗き込み、『こういうところは絶対釣れる、今度日曜日にゆっくり来よう』と、ときめきをおさえ切れない顔で言った。」

ちなみに、大庭さんの御尊父は、軍医だったそうな。