弁護士のブログBlog

古今和歌集で勅撰されし「桜の花」の和歌

- 2023-03-06

古今和歌集・巻第二 春歌下の殆どが「桜」が歌題になっており、かつ、その多くが、桜花があっけなく散っていくのを惜しむ歌である。

●世の中に たえて桜の なかりせば

春の心は のどけからまし

(在原業平朝臣)

[現代語訳]世の中に、桜というものがまったくなかったなら、春はどんなにかのどかな気分でいられるだろうに。

●ことならば 咲かずやあらぬ 桜花

見るわれさへに しづ心なし

(紀貫之)

[現代語訳]どうせ散ってしまうものなら、いっそ咲かずにいてくれた方がよいのに。桜が散るのはあわただしいものだが、見ている自分まで、落ち着いた気分でいられないから。

●ひさかたの 光のどけき 春の日に

しず心なく 花の散るらん

(紀友則)

[現代語訳]日の光がのどかに輝いてい春の日に、なぜ、あわただしく花は散るのであろうか。

だが、昔から、「散る」ことを、逆に、喜ぶ向きもある。老荘思想のように。

●残りなく 散るぞめでたき 桜花

ありて世の中 果(は)ての憂(う)ければ

(よみ人しらず)

[現代語訳]盛りがすむと、未練げもなく散ってしまう、それが桜のいいところだ。世の中の常として、いつまでも永らえていると、ろくなことにならないものだから。

以上、「新潮日本古典集成・古今和歌集」(奥村恆哉校注)

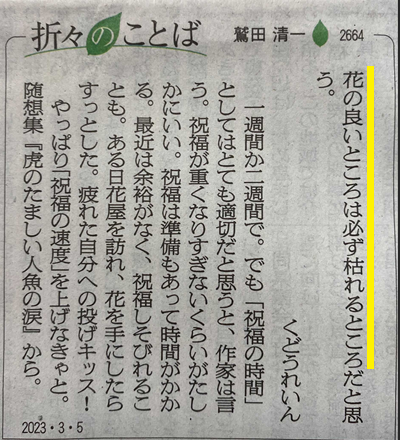

昨日の「折々のことば」も、昔ながらの言葉ですな。