弁護士のブログBlog

このほど、最高裁は、男性から性転換した「女性」に対する認知請求を認容し、新聞はこぞって、「性別変更の女性『父』と認定」などと報道した。

確かに、子(A)からの認知を請求を認めることは、その子と請求相手(B)との間の「血縁上の父子関係」を認めることになるが、請求相手(B)は、性同一性障害者特例法によって、「法的性別」は女性に転換しているのであるから、法的・社会的には「母子関係」ではないのか? つまり、Bとそのパートナー(C)と同居していれば、Aにとっては、同居の「親」はいずれも「女性」であるから、「シングル・マザー」ならぬ、「ダブル・マザー」ではないのか? 「子の福祉及び利益」を「錦の御旗」に、またまた、よく解らない最高裁判決が出たもんだ。疲れ切った夜の時間帯に、頭が混乱したまま、ブログに書くのもどうかと想うが…疑問点を書き出しておこう。

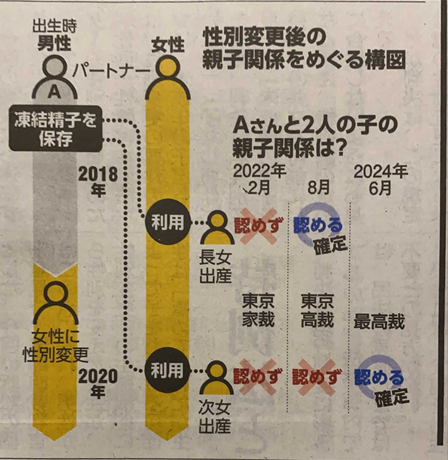

(朝日新聞)

]

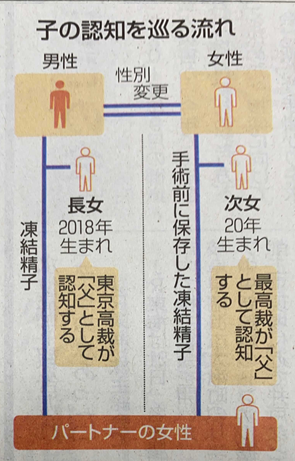

(中日新聞)

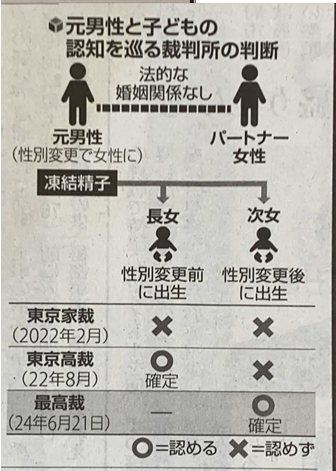

(読売新聞)の関係図が一番シンプルで解りやすい。

まず、最高裁判決をザクッと読むと、訴訟当事者は、上告人(A)と被上告人(B)となっている。認知訴訟は、本来、「嫡出でない子」が、任意認知を拒む(生物学上の)父親を被告として訴える裁判である。だとすれば、本件の場合、Bは、「凍結保存」しておいた自身の精子をCに提供し、生殖補助医療によってAが任意認知を拒んだのか?と一瞬不審に思いきや、Bは、Aに係る胎児認知の(市町村)役場に届出をしたが、不受理とされたとある。つまり、Bは最初から認知する意思を持っていたことになる。だったら、何故、市町村を被告として不受理処分の取消訴訟をしなかったのか。代理人弁護士が行政訴訟にすると面倒だと考えたのか? もしそうだとして、当事者間(AB間)であれば、「なれ合い」訴訟ができるはずだが、原告(A)からの認知請求に対し、被告(B)は、何故、認諾しなかったのか? 要するに、最高裁に判例を書かせるために、「心裡留保」で、訴訟上は認知請求を争うポーズをとったのか。もしそうだとしたら、Bが「任意認知」の届出をしていることは、最高裁も認定しているのであるから、BがAの養育・扶養、遺産付与の面で、長子と差別することは考え難い事例であって、最高裁が自らの判決の正当化根拠とした、「子の福祉及び利益」を前面に持ち出す必要のない事案ではなかったか。

尾島明裁判長の補足意見を読むと、性同一性障害者特例法が、「現に未成年の子がいないこと」を性別変更審判の要件と規定している趣旨について、「『法的性別が女性である法律上の父』や『法的性別が男性である法律上の母』が生じて法律上の父母という属性が男性、女性という法的性別との間に不一致が生ずると家族秩序に混乱を生じさせるおそれがあるとして、上記不一致の発生を抑止することをその趣旨・目的したものと解される。」と述べている。一回読んだだけでは理解に苦しむ、頭が混乱するような表現だが、要するに、『法的性別が女性である法律上の父』というのは、「未成年の子」にとって、父親だった筈の男性の「親」が突如女性に性転換した場合の「第2の母」で『法的性別が男性である法律上の母』というのは、母親だと思っていた筈の女性の「親」が突如男性に性転換した場合の「第2の父」のことを指すのではないか。もっとも、そのような親の性転換が「(未成年にとって)家族秩序に混乱を生じさせるおそれがある」という立法趣旨を尊重するのであれば、性転換後の生殖補助医療で生まれた(未成年の)子との関係であれば、「家族秩序に混乱を生じさせるおそれがない」というのでは、平仄が合わないのではないか?