弁護士のブログBlog

「証拠構造」とは何か?

- 2024-09-05

「証拠構造」とは、要するに、刑事裁判所がくだした有罪判決の「骨組み」のことである。哲学者に限らず、法律家は、何やら小難しい言葉〈法律概念〉を生み出して議論する職業である。有罪判決を受けて確定してしまった被告人(弁護人=弁護士)が、無罪=冤罪を主張して「再審」開始の請求をしようと思えば、まずは、確定した有罪判決の「証拠構造」(屋台骨の構造)を探求・分析することになる。

「証拠構造」は、「神輿」に喩えると解り易い。

すなわち、有罪判決が適法に成立するためには、有罪とされた犯罪事実が、証拠に支えられている必要がある。多くの事件では、有罪判決は、複数の有罪証拠に支えられることで、はじめて証明される。この有罪証拠は、「神輿」を担ぐ、人員に喩えることが可能だと思う。

「神輿」(=有罪認定)を支える人員(証拠)が多ければ多いほど、有罪認定(神輿)は安定して担がれることになる。「神輿」を担ぐには、主要な支え(支柱となる人員)として、最低3名(三つの証拠)は必要であろう(このブログでは、「神輿型判決」と呼ぶ)。

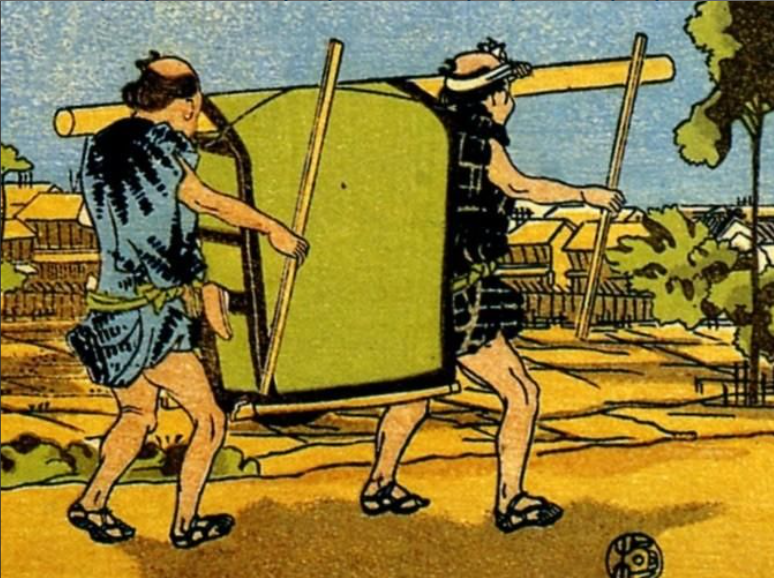

これに対し、二人で「神輿」を担ごうとする場合、この場合は、「駕籠 (かご)」を担ぐ場合に喩えると解り易いので、このブログでは、「駕籠型判決」と呼ぶことにしよう。

「再審」請求というのは、喩えて言えば、要するに、新証拠をもって、「神輿又は駕籠」(有罪認定)を支える人員(証拠)に攻撃を加え、「腰を折り」(腰砕けにし)、その支え(信用性・証明力)に動揺を与え、「神輿・駕籠」(有罪認定)全体を支えきれないないようにする作業ともいえる。

典型的なのが「自白事件」であり、多くは、「駕籠型」である(ただし、自白の信用性を支える証拠がピラミッド状に支え合う例が殆どであるが)。

例えば、被害者(V)が、自宅の中で、血まみれになって倒れていたとしよう。通常は、法医学者が司法解剖し、例えば、致命傷は心臓への切創、凶器は包丁様刃物、死因は出血性ショックと診断すれば、その鑑定書が証拠1となる。そして、Vに恨みを持つ人物としてAが検挙され、Aが自白すれば、その自白調書も証拠2となって、有罪認定が可能となる。この種の事件は、たいていAが警察から「凶器は何処にやった?」厳しく追及されて、隠した場所まで自白させ、そこから凶器が発見されれば、通常は、Aが犯人と確定する(これを「秘密の暴露」という。)。

ところが、凶器が発見されない状態で、検察官が、おかしいなぁと思いつつも、エイヤアでAを起訴してしまうと、公判廷で、A(弁護人)から、「実は、警察に長期間にわたって取調べを受け、恫喝され精神的肉体的にくたびれはてて、取調官の誘導ににのって、自白してしまいました。」などと弁解され、無実を主張されるハメになる。それでも、「物わかりのいい」凡庸な刑事裁判官に当たると、自白の任意性・信用性を認めてしまい、有罪判決がくだって(検察官にとって)ヤレヤレということになる(ただし、裁判員制度ができてからは、裁判所と検察庁の癒着はなくなったようだ。)。

そして、有罪判決の後になって、Bが、「実は、私がやりました。」といって真犯人として名乗り出てきた場合、凶器の在処を供述し、そこから凶器が発見されると、それまで確定判決で、Aの有罪認定を支えてきた証拠(Aの自白)の信用性が一挙に失われ、再審無罪となる。その結果、起訴した検察官と、確定審で有罪判決を書いた裁判官全員の資質が問われることになるのだ。

ところが、現実は、甘くない。再審で無罪を勝ち取るのは「至難の業」だ。名張毒ぶどう酒事件を端からみていると、つくづく思う。

検察官にも裁判官にも、互いのメンツを重んじるという陋習があるからだ。