弁護士のブログBlog

蕪村の句は、「写実的」だけではなかった…。

- 2025-02-12

江戸時代の俳人・与謝蕪村の句は、写実的でイメージしやすい、あるいは、雄大な構想をもつ、などという評価のもと、中学時代に習った句が、

「菜の花や月は東に日は西に」(蕪村)

だった。〈周囲一面に菜の花畑が広がった場所での夕暮れ時。日が西の没し、東から月が昇ってきた〉と。

だが、霜山徳爾先生の「人間の詩と真実」では、蕪村の句が4句も引用されている。芭蕉を私淑した俳人であっただけに、必ずしも、写実性だけが特徴の俳人ではなかったようだ。

曰く

「『月天心 貧しき町を 通りけり』(蕪村)というが、自分が町を通っているのではない。貧しい町並それ自身がわれわれの心である。この句は不思議にもルオーの名作『郊外のキリスト』を連想させる。」(13頁)

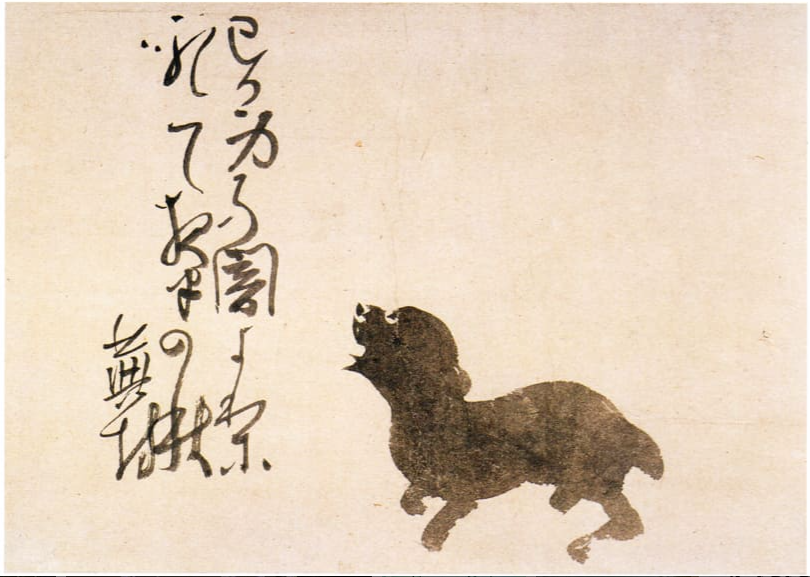

「蕪村が『黒き犬を描きたるに賛せよ』と望まれて

『おのが身の 闇よりほえて 夜半(よわ)の秋』

という句をつくっているが、これは実は人間のことなのである。」(19頁)

「飢饉の際の人間の行動には、人間性を知る上で大切な資料が多く存在する。…。飢えと空腹とは大ちがいである。

『我が骨の ふとんにさはる 霜夜かな』(蕪村)

は、老いと飢えと窮乏の句であるが、その飢えは同時に心の飢えになる。」(114頁)

「ともあれ愛執の世界では、もっとも『人間的』な矛盾がきわだっている。たとえばインド思想史を見ても、ナーガールジュナ(竜樹)をはじめ……が典型的である。しかしそれに対して何人も石を投げられないのである。この人間性における深い淵と不条理は、

『ふたりして 結べば濁る 清水哉』(蕪村)

のうちに象徴化されている。」(124頁)

〈男女が野合し、一緒に手を結んで清水を掬って見ると、透明なはずの清水が濁ってきた〉だって?