弁護士のブログBlog

加藤新太郎・元司法研修所教官(元東京高裁部総括)のエッセイ集「四日目の裁判官」には、

「24 だまされる裁判官」と題するエッセイが収録されている。この中で、中村治朗・元最高裁判事が若かりし頃、若い芸妓の「法廷(証人尋問)での演技」(「今にも消え入りそうな弱々しい姿」の供述)にだまされたという話(中村治朗『裁判の世界を生きて』509頁)と、組織的・常習的に行われた訴訟詐欺集団の話が紹介されている。

それにしても、「人間は誰しもウソをつく」存在であることを知らない裁判官、あるいは、訴訟当事者にウソをつかれているかもしれないと気づきつつ、それに気づかぬフリをしているのか?と疑わざるを得ないレベルの、『実体的真実に背を向ける』裁判官に出くわすことが少なくない。その典型例が、冤罪を見逃し、「だまされて」有罪判決をくだした刑事裁判官である。再審無罪事件は、基本的には、検察組織と警察組織とがグルになって、刑事裁判官を「だます」ことに成功し、刑事裁判官の方では、検事に「だまされた」(刑事裁判官の力量不足)、又は「だまされたフリをした」こと(刑事裁判官の欺瞞、事大主義)が、冤罪発生の根本原因である。

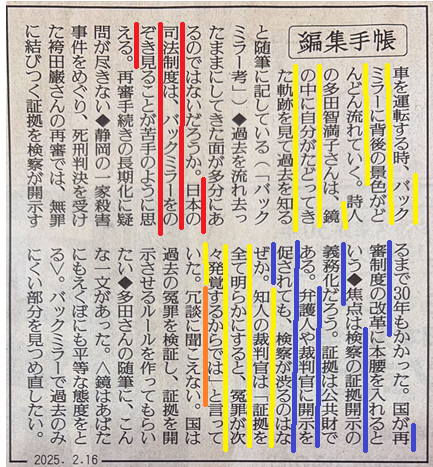

今朝の「編集手帳」(讀賣新聞)では、「日本の司法制度は、(たどってきた軌跡=過去を写し出す)バックミラーをのぞき見ることが苦手のように思える」と述べ、袴田事件・再審無罪判決の確定後も、「検察の証拠開示の義務化」に消極的な、検察庁・法務省の態度に疑問を投げかけている。

筆者は、「弁護人や裁判官に開示を促されても、検察が渋るのはなぜか。」との問いに、「知人の裁判官は『証拠を全て明らかにすると、冤罪が次々発覚するからでは』と言っていた。冗談に聞こえない。」と書かれている。

いやいや、その裁判官(おそらく民事裁判官)は、― 冗談ではなく ―、本気で言っているに違いない。『証拠を全て明らかにすると、冤罪が次々発覚するから』と、検察庁・法務省の態度を「皮肉」っているものと思われる。証拠開示制度は、恩恵的な措置としてではなく、「再審請求者の権利」として、刑事裁判所に対し証拠開示命令の発令を義務づけることが重要である。