弁護士のブログBlog

【本編では、腹腔鏡医療裁判について、敗因を大雑把に分析します。】

本件患者(当時78歳・男性)は、前述〈前回までのブログ〉で述べた経緯で、A医師(内科)から、外科への転科を指示され、B医師(外科医)の判断で、B医師の腹腔鏡下手術を受けた。ちなみに、現在の臨床現場では、本件患者のような早期胃癌の患者に外科手術を行う場合は、腹腔鏡下手術が第1選択となる(らしい)。がしかし、本件手術当時(平成29年9月)は、開腹手術と腹腔鏡下手術の二択であった。

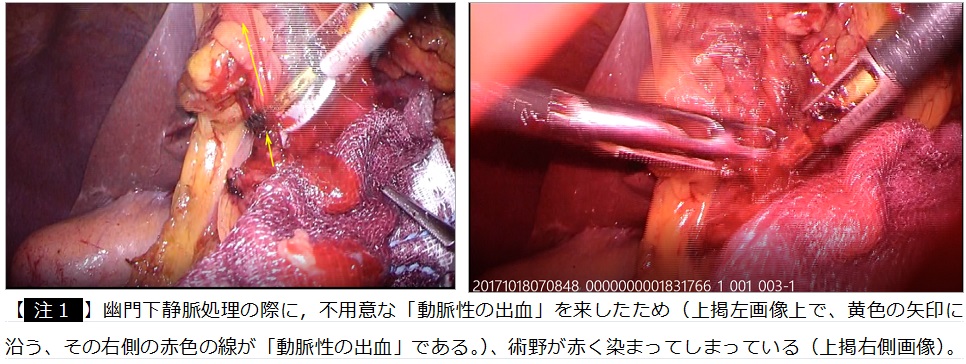

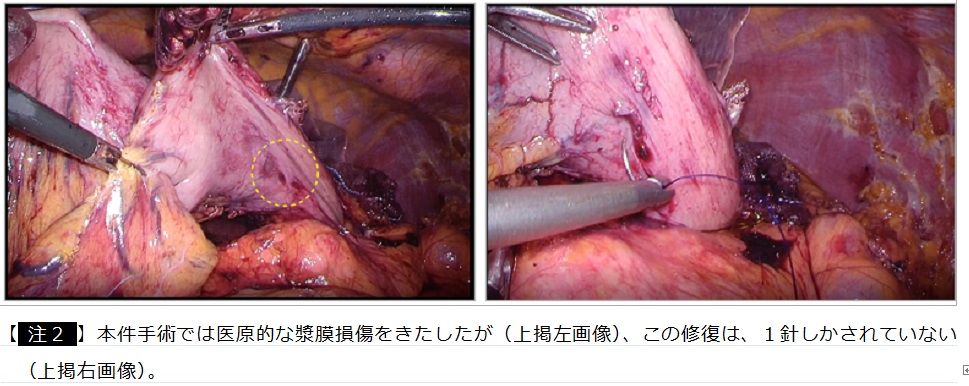

一般に,腹腔鏡下胃切除術においては,胃と十二指腸の吻合は,手縫いではなく,腹腔鏡という医療器具を用いた接合法で実施される。腹腔鏡下では、術野の範囲・方向に制限があるうえ,遠近感に欠けるため,医療器具操作には熟達した技量を要する。ところが,B医師は,一方の開腹手術には習熟していたが、腹腔鏡下切除術の方は、(後に裁判になってから分かったことであるが)本件手術の直近4年半の間で合計8回経験しただけであり、臨床医としては初心者の域にあった。実際、本件手術動画は、素人がこれを見ても、B医師の技量の稚拙さ・未熟さは容易に見て取れるものであり、この動画を提訴前に確認していただいた専門家によれば,本件患者に対する腹腔鏡下胃切除術について、①全体的に血管の露出・剥離が不十分で,胃十二指腸動脈-右胃大網動脈分岐部の位置が不明瞭なまま手技が行われている,②リンパ節№6の郭清が適切に行われていない,③胃切離線と吻合線が近いため,胃から吻合部への血流が相対的に悪く,縫合不全を生じた際の自然治癒(肉芽形成)に悪条件となっている,④幽門下静脈処理の際に,不用意な動脈性出血を来している,⑤残胃の漿膜を損傷しているが,1針修復にとどめているなどのB医師の手術技量の稚拙さを指摘された。

【 争点の所在と裁判の帰結 】

さて、本件患者の術後経過の概略は、本件手術(10月18日)の翌日から縫合不全を疑うべき感染症状が発現し、胃と十二指腸の吻合部に留置されたドレナージからの排液(以下「吻合部ドレーン排液」という。)の色調も異常をきたしたが、B医師の方では、もっぱら「膵液漏」を合併したものと安易に考えて対症療法に終始したため、感染症状が次第に悪化していき、本件患者は、術後1か月後(同11月18日)に死亡した。なお、死亡診断書上は、直接死因が急性呼吸不全、その原因が腹腔内膿瘍、その原因が「膵液漏」と記載されていた。

そこで、裁判では、医学的には、本件手術後の病態(感染症状の悪化)の原因が「縫合不全」によるものか(当方G側主張)、「膵液漏」によるものか(Y病院・B医師主張)が争われ、法律論的には、B医師(外科医)が術後4日目(第4病日)、遅くともその翌日までに「縫合不全」を疑ってドレナージの最適化(設置位置の変更,強力な吸引力の機種への変更等)の措置を講ずるべき注意義務(以下「本件術後管理義務」という。)を懈怠したか否か、が争点となった。

裁判の結論としては、第1審(名古屋地裁医療集中部)は、「驚愕すべき理由で」B医師の本件術後管理義務を否定した。これに対し、第2審(名古屋高裁)は、第1審判決を取り消し、当該義務懈怠(B医師の過誤)を認めたが、これまた「驚愕すべき理由で」当該義務懈怠と患者の死亡との因果関係を否定した。このため、当方は、最高裁に上告・上告受理申立てをしたが、令和6年4月4日、最高裁第三小法廷(長嶺安政裁判長、主任調査官・熊谷大輔判事)から上告棄却・不受理決定を受けた。

実は、本件訴訟のうち、外科分野では、当方(患者側G)は、某大学医学部・名誉教授の支援を受けており、B医師は、協力医(名誉教授)の愛弟子であった。つまり、裁判の実態は「師弟対決」であって、私としては、世界的権威の支援を受けた当方が負けるわけがない、と高をくくっていた。名誉教授は、当初、自らの弟子の稚拙な主張に対し、「名前を出して」反論することには消極的で、水面下での協力であった。ところが、名誉教授の見解に依拠した当方の主張に対しては、Y病院(B医師)からの不合理で非科学的な反論が繰り返され、それに対する(覆面)名誉教授の反論に対しても、その都度、Y病院(B医師)から不合理な反論があり、さらには、B医師の同門・先輩医師(医局の系列病院・病院長)から、B医師の術後管理を擁護する、「誤った」意見書まで提出されるに至った。このため、さすがに名誉教授も業を煮やし、ついには、「顕名」の意見書(以下「名誉教授・意見書」という。)の作成・提出を了解いただき、ついに裁判は、本格的な「師弟対決」の様相を呈することとなった。

にもかかわらず、(高裁で覆ったとはいえ)第1審では、当方(患者側)が敗訴した。

私は、第1審での敗因は、大きくは二つあると考えている。

第1は、名誉教授の見解に基づく主張・反論は、科学的・専門的な知見に基づくもので、非科学的にして不正確なY病院(B医師)の主張を「徹底的に」ツブスものであったが、その内容が高度過ぎたためか、1審裁判官(名古屋地裁医療集中部)が、標準的な医師が理解しておくべき医学的知見の範囲を超えているものと誤解してしまったことである。そして、第2は、裁判所が、本件患者の術後の病態の原因について、「縫合不全か膵液漏か」という単純な二者択一の問題として、一面的に捉え、たとえB医師が「膵液漏」を疑うこと自体は問題がないにしても、「縫合不全の可能性を見落としたこと」にこそ問題の本質があった、という側面を看過しており、あるいは「膵液漏と縫合不全の競合可能性」といった視点に欠けていたことにある(名古屋高判も、原審のこの誤りを指摘している[15頁2行目以下])。そして、本件訴訟における敗訴原因の根底には、はっきり言って、名古屋地裁・医療集中部の能力不足が目立ち、具体的には、「医療側に一方的に偏った」不公正な審理態度、非常識かつ理不尽な判断が随所に認められた。本ブログでは、本件医療訴訟に携わった「医療集中部の裁判管の説示の誤り」が、いかに理不尽・非常識なものであったかについて、今後、医療訴訟に携わる関係者の参考に供するため、医療の専門家のみならず、素人にも解るように詳細に述べてみたい。

なお、本来であれば、「司法・裁判に携わる」という職責の重みに鑑み、「裁判官の実名」を挙げて批判したいところであるが、実は、本件訴訟では、私としては、実質的な「師弟対決」という面からも絶対に負けるわけにいかず、控訴審からは、元裁判管(医療集中部部総括のご経歴もある)の弁護士に共同受任していただいた。控訴審の逆転判決については、この元裁判官の全面的支援に負うところが大きいので、「裁判官の実名」を挙げての個人攻撃は控えたい。ただし、本件訴訟の判決は、控訴審で取り消された第1審判決だけが公刊物(医療判例解説Vol.108,2024.4月号)に載り(控訴審の名古屋高裁判決の方は、なぜか公刊物に載せられていない。)、私の個人名と裁判所の構成とともに、専門医による不正確にして、裁判の実情を正解しない判例評釈がその雑誌に掲載されており、私の名誉が毀損されていることを付言しておきたい。

・・・(つづく) 「腹腔鏡事件をめぐる医療裁判」で考えたこと その6(外科編2)