弁護士のブログBlog

(これまでの関連ブログ)

「腹腔鏡事件をめぐる医療裁判」で考えたこと その5(外科編1) | 弁護士ブログ | 名古屋で医療過誤のご相談は 北口雅章法律事務所

「腹腔鏡事件をめぐる医療裁判」で考えたこと その6(外科編2) | 弁護士ブログ | 名古屋で医療過誤のご相談は 北口雅章法律事務所

(本編;つづき)

第1審での当方(G)の敗因は、前々回のブログ(その5:外科編1)で述べたとおりであるが、本件医療訴訟の実情、特に第1審判決が「医療集中部にあるまじく」医療側に著しく偏向した不公正なものであったこと、誤った医学的知見をもとに、レベルの低い事実誤認の非道さ等々の実情が一般読者にもご理解いただけるように記述する前提として、まずは、外科学分野での基本的な医学的知見等について整理・解説しておきたい。

ちなみに、本件手術の術後の病態(特にドレナージ排液の色調の原因)は、客観的・後方視的(レトロスペクティブ)には、縫合不全であったことが確証されている。何故ならば、本件患者の場合、第14病日に突如、腹腔内で大出血を起こし、動脈塞栓術(TEA)が実施され、次いで、その翌日(第15病日)に開腹ドレナージ術が実施されたが、その開腹手術の際,本件吻合部に10ミリ大の穿孔の存在(つまり、縫合不全の所見)が確認されていたからである。にもかかわらず、B医師は、訴訟当初から一貫して最後まで、本件患者の術後の病態(ドレナージ排液の色調異常の原因)は「膵液漏」であったと強弁し続けた。

何故このような「厚顔無恥な」主張がまかり通るのか。といえば、実は、「勉強不足ゆえに」B医師の医学の知識が不正確であったように、一般的な医学文献でさえも、医学的に不正確な記述、誤解を招く記述が少なくないからである。つまり、医療訴訟を起こされた病院側は、医学文献等の誤謬又は不正確な記述のある医学資料をもとに、医療集中部とはいえ、医療業界の実情に疎い「能力不足の裁判官」を欺罔することが可能となる。本件医療裁判は、正にその典型例であった。

膵液の性質,機能について【 外科分野での基本的な医学知見 】

B医師の術後管理の適否を評価する前提として,まずは、膵液(漏)の性質・機能を正確に理解する必要がある。

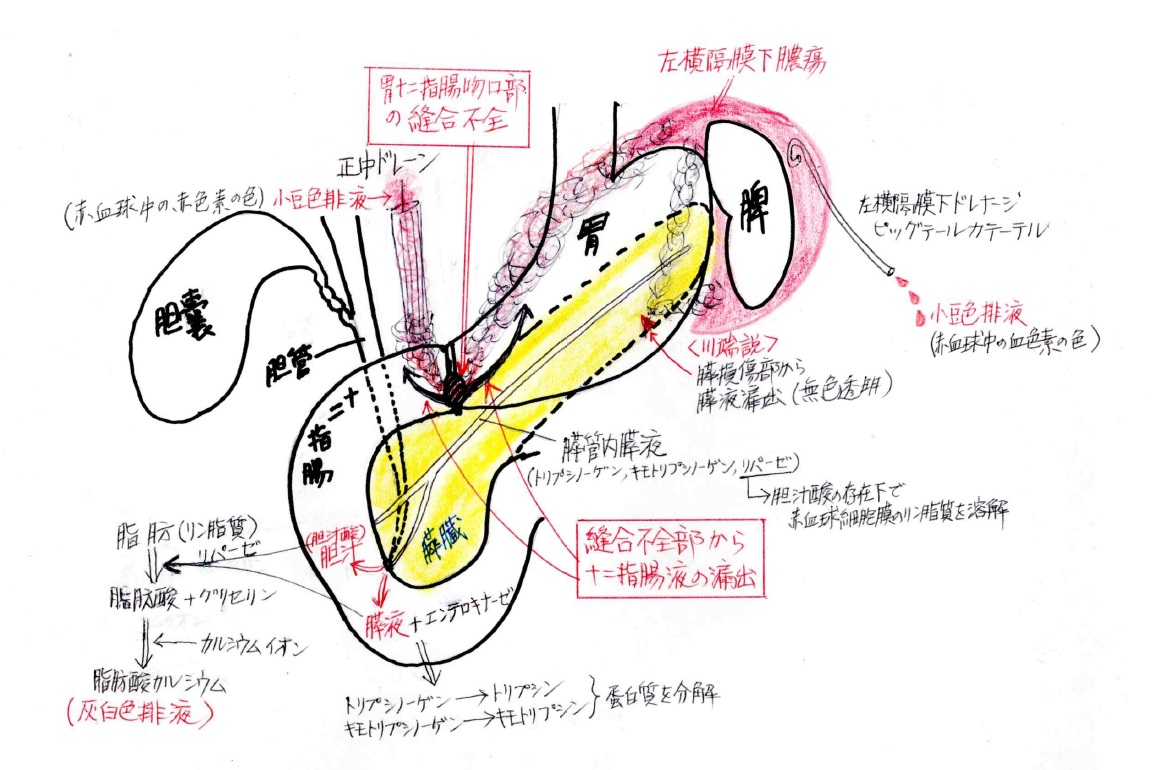

ア 一般に,膵液にはアミラーゼ(糖質分解酵素),トリプシノーゲン(タンパク質分解酵素),リパーゼ(脂肪分解酵素)が含まれているが、膵液が消化機能を発揮するには,膵液が膵管を通って十二指腸に送られ,そこで十二指腸液や胆汁と混合する必要がある。すなわち,膵液に含まれる上記消化酵素はいずれも「非活性型」であり,十二指腸液などと混合しない限り活性化しない。

したがって、(活性化していない)純粋膵液だけが腹腔内に漏出しても、臓器の組織融解や、「溶血」(後述)を起したり,動脈の損傷(動脈の血管壁の溶解)により出血を起こすことがない。このことは、科学的・客観的にみて「動かし難い事実」であり、医学生でも当然に知っておくべき基礎知識に属する(名誉教授)。

なお、膵臓損傷により膵液漏が生じた場合(典型例は外傷性膵損傷),漏出した(純粋の)膵液は、周辺組織に囲まれた間隙に貯留し,炎症による線維性の膜が生じ、この結果,袋状の「仮性のう胞」が形成され得る。この場合、(純粋)膵液に含まれる膵酵素は活性化していないので,周辺組織を融解・消化する作用・性質がない。

イ 「縫合不全」が起こると,膵液は、腸液と接触して活性化され、腹腔内に漏出する。この「活性化した膵液」が縫合部周辺の局所に貯留すれば,その周囲の組織を溶解し,壊死性膵炎や広範な組織壊死,及び漫性出血をきたす。このような「炎症(感染)の合併」【 注 】により,ドレーン排液は「混濁(白濁)」し、縫合不全に伴って腸液が漏出すると「緑色~茶褐色」になる。さらには、「組織と結索糸の消化により断端(吻合部)が破綻して大量の腹腔内出血」をきたす。また、膵液が十二指腸内で活性化し、ホスホリパーゼA2を産生すると、赤血球の細胞膜の構成部分であるリン脂質を分解するので、その細胞膜が破壊されて、赤血球の中のヘモグロビンが細胞外(血中)に放出される。これが「溶血」現象である。術野に染み出た出血に溶血が起こると、ドレーン排液は、暗赤色=小豆色=ワインレッドの色調になる(名誉教授)。

以上、要するに、ドレーン排液が「小豆色(暗赤色)」、「混濁」、「茶褐色」をきたせば、「縫合不全」を疑うべきだ、ということになる。

【 注 】組織の破壊に対して生ずる防御反応が、ここでの「炎症」である[家庭の医学]。

ウ この点,第1審判決(医療集中部)は,「膵液による溶血の機序」について,G協力医(名誉教授)の意見書の中に,「これを知らない医師は多いかも知れません。」(甲B68)との記載部分があること曲解(悪用)して,これについて正確な医学的知識なしに術後管理に当たっても,医師の注意義務違反に当たらないかのように判示した。しかしながら、当該記載部分の趣旨は、「専門医試験を通過していない」医師についての(学力の低下を嘆く趣旨の)印象を述べたものにすぎず,(純粋の)膵液中の消化酵素に関する上記医学的知見(「非活性」)は、膵臓周囲を扱う消化器外科医にとっては必須の基礎知識である。

エ Y病院(B医師)は,(純粋)膵液が無色透明であることを認めながら,「膵液漏の際」にドレナージ排液が「ワインレッド」や「暗赤色」を呈することがあると記述する文献や,「日常診療で、『純粋膵液のみ』が漏出していると考えられる場合であっても,手術直後のドレーン排液の色調が褐色,ワインレッドになる現象を一般的に経験する。」という(誤った)Y病院側の私的意見(乙B10)を援用して(B医師の証言も同旨),ドレーン排液の色調から膵液漏であると判断したB医師の措置に注意義務違反がないなどと主張し,第1審判決も,膵液漏の際の排液が、(純粋膵液のままでも)「暗赤色(ワインレッド,小豆色)」になるなどと、誤った認定した。

しかしながら,原判決援用の各文献は,膵液に含まれる消化酵素を活性化する十二指腸液や胆汁と混合する場合の縫合不全(具体的には、幽門側胃切除術等の縫合不全、あるいは膵切除,膵空腸吻合術後の縫合不全による膵液漏の場合)を前提として記述された一般医学書ないし看護師向けの文献にすぎず,B医師が本件事案で主張した軽微な(純粋)膵液の流出という例外的な場合に関する文献ではない。また,Y病院側協力医の意見書(乙B10)やB医師の証言についても,何ら医学的な根拠に基づかない、単なる経験論・主観的な印象論を述べているにすぎない。仮にドレーン排液が「褐色」,「ワインレッド(暗赤色・小豆色)」を呈したならば,膵液と腸液の混交(すなわち縫合不全)によるとしか考えられないこと(軽微な膵臓自体の熱損傷だけでは絶対に起こりえないこと)は,医師である限り当然に認識しておくべき客観的な医学的知見である。

にもかかわらず、名古屋地裁(医療集中部)が,G協力医(名誉教授)の客観的・科学的知見に係る上記指摘にについて,「排液の色調や膵液漏出の機序等に関する科学的な根拠を踏まえた見解として拝聴すべき」ことを認めながら,「本件手術後の管理に係る医療水準を述べるものと認めるには足りない」などと判示したのは,医師の勉強不足を容認するに等しく、著しく不相当である。

つづく