弁護士のブログBlog

(これまでの関連ブログ)

「腹腔鏡事件をめぐる医療裁判」で考えたこと その5(外科編1) | 弁護士ブログ | 名古屋で医療過誤のご相談は 北口雅章法律事務所

「腹腔鏡事件をめぐる医療裁判」で考えたこと その6(外科編2) | 弁護士ブログ | 名古屋で医療過誤のご相談は 北口雅章法律事務所

「腹腔鏡事件をめぐる医療裁判」で考えたこと その7(外科編3) | 弁護士ブログ | 名古屋で医療過誤のご相談は 北口雅章法律事務所

「腹腔鏡事件をめぐる医療裁判」で考えたこと その8(外科編4) | 弁護士ブログ | 名古屋で医療過誤のご相談は 北口雅章法律事務所

(本編;つづき)

B医師の方では、本件手術直後から認められた、縫合不全を疑うべき感染症状について、もっぱら「膵液漏」を合併したものと軽信して対症療法に終始したため、開腹ドレナージを実施せざるを得ない事態に至っており、本件患者の容態は、その後も、改善されないまま、徐々に悪化していき、本件患者は、術後1か月後(同11月18日)に死亡した。

裁判では、ドレーン管理の適否(ドレーン吸引力の適否、ドレーン機種の適否)が争点となったが、その前提として、第15病日に実施された開腹ドレナージに際し、胃・十二指腸吻合部に認められた10ミリ大の穿孔(縫合不全の所見)の発生時期について、原告(G)にとっては、驚いたことに、全く想定外の認定がなされていた。具体的には、次のとおりである。

1.「開腹ドレナージ術の際の吻合部の穿孔」をめぐって

⑴ 第14病日(11月1日)、本件患者は、突如、腹腔内で大量出血を起こしたが【 注1 】、その後、動脈塞栓術(TEA)が実施され、高度治療室(HCU)に移された。そして、その後もドレーン排液が収束しなかったため、翌日(同月2日)、開腹ドレナージ術が実施されたが、その際,本件吻合部に10ミリ大の穿孔が発見され,縫合不全が確認された。

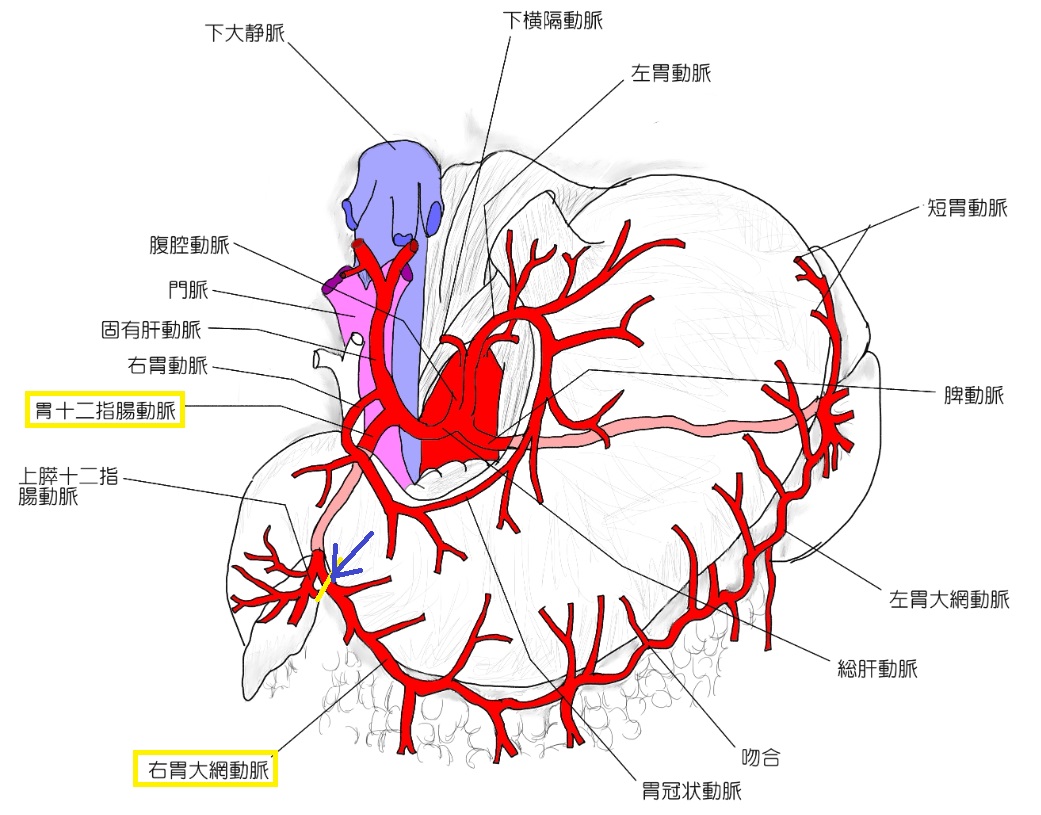

【 注1 】出血部位は、「右胃大網動脈の切離断端」が溶解・破綻したと考えられる(名誉教授)。その理由は、a.第14病日の大量出血時に実施された緊急血管造影で「胃十二指腸動脈が分岐部から2㎝ほどで途絶している所見」が確認されていること(乙A1・709頁)、b.当初の手術記録に「胃十二指腸動脈を同定し、右胃大網動脈を根部でクリップして切離した」と記録されていること(乙A1・410頁)からである。

この点,第1審判決は,驚いたことに、当方(G)の主張を「10ミリ大の穿孔が本件手術直後から存在していた」という趣旨の主張と曲解したうえで,この事実を「認めることは困難」などと判示をした。

しかしながら、Gの方では,上記の本件患者の容態に照らせば,穿孔自体は手術直後から生じている疑いが濃厚であるものの(「非縫合」の疑いすらある。),その大きさについては、一切言及しておらず、穿孔が徐々にに拡大した可能性があると推測していた。その推測理由は,十二指腸液等と混合して活性化した消化酵素を含む膵液が縫合不全部から流出し,周辺組織を次第に溶解していったと推測するのが医学的知見に沿うもので、合理的だと考えられたからである。一方、B医師は,❶「縫合不全は11月2日の開腹ドレナージ術の直前」に「10ミリ大の穿孔」発生したとか,❷「開腹ドレナージ術の際の剥離操作によって穿孔が拡大した」などと弁解していた。

⑵ B医師の上記弁解⑴❶(開腹ドレナージの直前に「10ミリ大の穿孔」が発生)について,第1審判決(名古屋地裁・医療集中部)は,B医師の上記弁解(穿孔発生)には「相応の合理性がある」などと判示し、その根拠として、a.第2病日以降は,「褐色ないし茶褐色」の排液が確認されなくなり,第3病日から第5病日には,「やや茶色がかった小豆色」の排液が確認されていないこと,b.第7病日の上部消化管造影検査(UGI)において,腹腔内に造影剤ないし消化液の流出が見られないこと,c.第9病日までのCT検査では腹腔内の遊離ガス(消化器官穿孔の所見)の増加が見られなかったが,第14病日(11月1日)になってその増加が見られたことなどを挙げた。

しかしながら,上記aは,第1病日から次第に暗赤色,褐色,茶褐色の色調が明確になって,「溶血」所見等が認められていたことから,全く理由にならない。

上記bは,上記UGIが縫合不全の有無の確認目的で実施されたものでなく(B医師も自認),現に,本件吻合部における縫合不全の有無を確認するためには,患者を腹臥位にして造影する必要があり,「仰臥位から左前斜位に体をひねった状態」では、消化液漏出所見の有無を鑑別できない(名誉教授)。この点、第1審判決は,名誉教授の指摘が「より正確な診断を行う上での検査方法として考えられる」ことを認めながら,ドレーンを留置し,創傷もある本件患者に腹臥位での検査は実施できないとのB医師の弁解は不合理とはいえないなどと判示する。

しかし,この判示も、名誉教授の指摘を誤解・曲解している。すなわち,名誉教授は,「腹臥位で上記UGIの検査を行うべき義務があった」と主張しているのではなく,「B医師が行った検査態様では,縫合不全の有無を確認できない」と指摘するにとどまるのであって,この指摘を認めながら,「本件患者の容態に照らすと,在るべきUGIの検査態様を取ることができなかったのも無理はない」として,B医師の上記判断は不合理でないと結論づけるのは,異なる次元の問題にすり替えるものである。

上記cは,第10病日(28日)までのCT検査でも,遊離ガスの存在を窺わせる黒い陰影が映っているから,その時点で既に穿孔が生じていた可能性は否定できない。

以上のとおり,B医師の主張(第15病日の開腹ドレナージ術の直前に縫合不全が発生した)を基礎付ける根拠は極めて乏しく,前述のとおり,当初から縫合不全が発生し,それによる感染が拡大していたことを否定できない。

⑶ B医師の上記弁解⑴❷(「開腹ドレナージ術の際の剥離操作によって穿孔が拡大した」)については,名誉教授が,本件患者の腹腔内には顕著な感染状況が認められたところ,感染組織(膿瘍がある)に癒着反応が生ずることはないから(小さな創傷でも,化膿した場合は,なかなか傷が塞がらず,治癒が長引くことは,我々が日常的に経験するとおりである。),開腹ドレナージ術の際の剥離操作によって穿孔が拡大することなどあり得ないと指摘したところ(名誉教授の見解),第1審判決(医療集中部)は,a.上記意見は,縫合不全が当初から生じていることを前提としているから,B医師の上記弁解の合理性を否定するに足りないとか,b.開腹ドレナージ術の際の手技操作に照らせば,これによって本件吻合部の穿孔が拡大したという機序に不合理な点は存在しないなどと判示した。

しかしながら,開腹ドレナージ術は,本件患者の腹腔部の大出血という事態を受けて実施されたもので,現に,開腹によって腹腔内に著しい感染拡大の徴候(膿瘍)が見られたというのであるから,少なくとも相当以前から感染拡大が進行していたことは疑う余地がない。このように,感染が進行した組織では,組織の癒着という機能(生体の修復作用)を有していないから,前日に生じた小さな穿孔が,開腹ドレナージ術の手技によって10ミリ大に拡大したなどという事態はおよそ想定し難く,上記判示も,医療集中部の判断にあるまじく、全く非科学的で不合理な判断である。

2.ドレーン管理の適否について その1(ドレーン吸引力)

第1審判決(名古屋地裁・医療集中部)は、B医師が,本件手術直後から開腹ドレナージ術までの間,本件吻合部にフラット・ドレーンを設置し,低圧持続吸引を継続したまま修正しなかったことを認めた上で、a.排液量の記録からすると,上記ドレーンによって本件吻合部の体液(排液)が吸引されていたことは明らかで,その量が少なすぎることを示す証拠はないから,ドレーンの吸引力が不足していたとは認められない,b.第6病日における左横隔膜下の液体貯留の量が,第2病日のそれよりも増加したことは窺われないことなどを理由に,吻合部ドレーンが本件吻合部の体液をおおむね排出していたと認めても不合理ではないなどと判示した。

しかしながら,ドレーン吸引が適切に行われ,感染等の事態を避けることができた場合は,排液量が術後1日目から漸減していくのが通常の経緯である(医療集中部もこの知見を認める)。これに対し、本件患者の場合,第2病日にはドレーンからの排液量が顕著に増加し,第3病日には減少したものの,その後は漸減することなく継続していたことが明らかであり,この事実自体,ドレーンによる吸引,排液が有効に機能していないことを示している。

特に,本件のように縫合不全による感染拡大が疑われたのであれば,直ちに消化管(胃十二指腸)造影やドレーン造影を行って縫合不全の有無を確認するとともに,排液が良好となるようにドレーンの挿入部位を適切な位置に変更するか,新規の持続吸引ドレーンに入れ替えるなどの措置を講じて感染拡大を防ぐことが求められる(名誉教授の見解)。

ところが,B医師は,第7病日に左横隔膜下腔ドレーンを追加したのみであった。

このドレーン追加は,B医師が本件患者の容態悪化を認識したことを示すが,合理的に考察すれば,本件患者の場合、感染拡大の原因病巣は「本件吻合部」以外に考えられず,そこに設置された吻合部ドレーンによって排出されなかった排液が重力の関係で左横隔膜下腔に流れ込んでいると考えられるから(第1審判決は,「吻合部のドレーンが吻合部付近の液体をおおむね排出していたとみても不合理ではない」などと判示するが,第7病日の左横隔膜下腔ドレーンからの排液量に照らせば,見当違いも甚だしい。),左横隔膜下腔ドレーンの追加は単なる対症療法にすぎない。真に感染拡大の阻止を目的とするのであれば,本件吻合部付近のドレナージを抜本的に改善する必要があり(名誉教授の見解),この意味で,B医師の取った対症療法的な措置は,無効(不適切)というほかなく,その結果,第14病日(11月1日)に本件患者に腹腔内の大出血という重篤な事態を惹起し,最終的に患者の死亡に至ったといえる。

3.ドレーン管理の適否について その2(ドレーン機種)

ドレーンの機種の問題であるが,当方(G)は,本件のようなリリアバックに接続するフラット・ドレーンについては,ドレナージ使用に関する一般的な解説文献【 注2 】【 注4 】をもとに、断続的に空気を吸引する可能性のある吻合部には装着すべきでなかったと指摘した(名誉教授の見解)。

これに対し,名古屋地裁(医療集中部)は,a.本件患者に使用されたドレーンのリリアバックの添付文書には,上記のような注意書は記載されておらず,また,b.そのドレーンは,吻合部周辺の液体をおおむね排出していたとみても不合理ではないなどとして,当方(G)の上記指摘はB医師の注意義務違反を否定するに足りないと説示した。

しかしながら,上記a.の判断については、当方が援用した解説文献は、「J-VACドレナージシステム」に係る解説であるが,本件で用いられたフラット・ドレーンと基本構造において共通しており、本件にも妥当する(名誉教授)。また、上記b.の判断についても、吻合部ドレーンによって排出されなかった排液が重力の関係で左横隔膜下腔に流れ込んでいると考えられる上,第7病日(10月25日)の排液量は,本件吻合部のドレーンよりも左横隔膜下腔ドレーンからの排液量が多いことから不合理である。

【 注2 】「一般手術時のドレーンの処置」[甲B50]281頁

まとめ

以上のとおり,本件患者の場合、本件手術直後から縫合不全を疑わせる炎症徴候が出現していたことから,B医師としては,慎重な経過観察が必要であり,第4病日、遅くとも第5病日には,直ちにドレナージの最適化をすべき注意義務があったにもかかわらず。B医師は,第7病日に左横隔膜下洞にドレーンを追加したのみで,症状改善に有効な措置を講じなかった。そして、本件患者は、このようなB医師の医療上の不備のために、第14病日に腹腔内で、動脈損傷による大出血という重篤な事態を招いたと主張した。

これに対し、名古屋地裁(医療集中部)の判示によれば、本件患者は,本件手術によって軽度の膵液漏を合併したにすぎず,その炎症も改善傾向にあったところ,第14病日に至って突然(いかなる原因によるものかも分からず),腹腔内の大出血が生じたということになるが,このような経過が極めて不合理,不自然なものであることは,医療に携わる専門者でなくとも容易に理解できよう。

一般に術後管理にあたる医師においては、常に最悪の事態を想定し、その場合でも対応できるようい最善の措置(準備を含む)を講ずべき注意義務がある。B医師の弁解のように,(経験不足から)軽度の膵液漏と軽信したことがやむをえなかったとしても,本件患者の症状の推移に照らせば,それと同時に,縫合不全による感染拡大、という最悪の事態についても疑いをも抱くべきであった。

にもかかわらず、B医師においては、軽微な膵液漏のみを念頭においた術後管理に終始した結果、腹腔内での大出血という重篤な事態を招いたのであるから、B医師の注意義務違反(医療過誤)は明らかである。このことは、さすがに名古屋高裁も認めた。

なお、本件と類似する事案を扱った裁判例に,東京高裁平成9年12月26日判決・判時1637号27頁と広島地裁平成9年5月29日判決・判タ953号229頁がある。

つづく