弁護士のブログBlog

團藤重光先生の夢に出てきた「美青年」とは

- 2025-05-07

『團藤重光日記』(日本評論社)によると、昭和54年(1979年)2月17日の日記で、團藤先生(東京大学名誉教授、当時66歳の最高裁判事)は、次のように書かれている。

「ゆうべはおかしな夢をみた。無限の宇宙空間の中、美しい天体(大小の球状)のあいだを進んでいると、むこうから美青年が進んで来た。おたがいに歩いているのでも泳いでいるのでもない。どうも、たしかに前にみたことのある顔だとおもって、近づいて来るのを待っていると「ぼくは『刑事訴訟行為の無効』の論文です」という。ああ、あの論文がこの青年だったのか、道理でなつかしい感じがしたはずだとおもって、おもわず手をさしのべると、いつの間にかこちらの体の中にしっかりと抱かれていて、尻を強く体に押しつけ、おもわず、プツンとはいってしまった。「でもこんなことをしてももう一つ論文が生まれるわけではないよ」といったが、スーッと目が覚めた。まだ夜半だ。3時か4時ころだ。ずいぶん亢奮していた。きっと、ゆうべ、チョジコ(注:愛妻の愛称)がケコタン(注:夭折された娘の愛称)に祈ってくれたことや、岸[盛一、元最高裁判事]さんに上げた在家仏教の随筆や碧厳録や、やはり、こうなったら学問をしてみたいという強い欲求がこんな夢になったのだろう。いま想い出しても美しい夢だった。…」と。

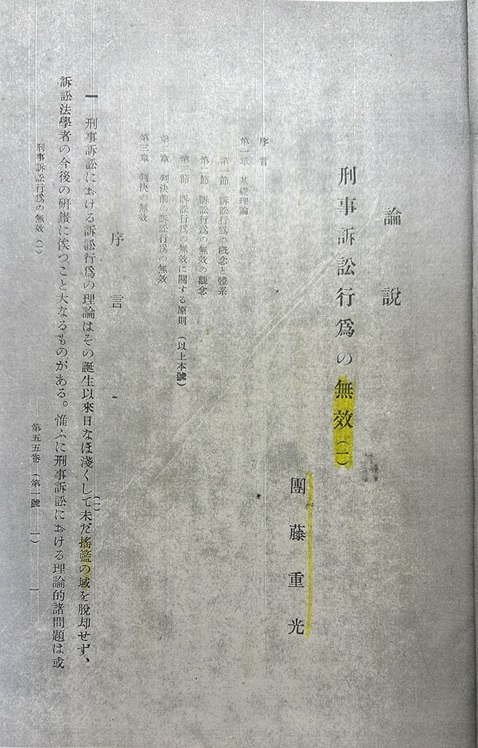

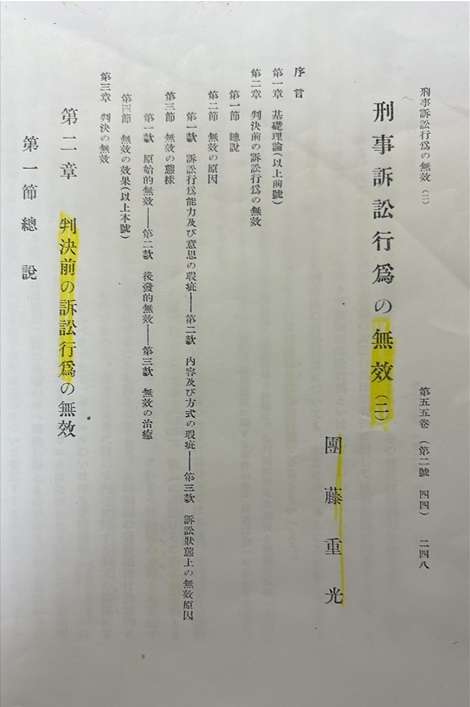

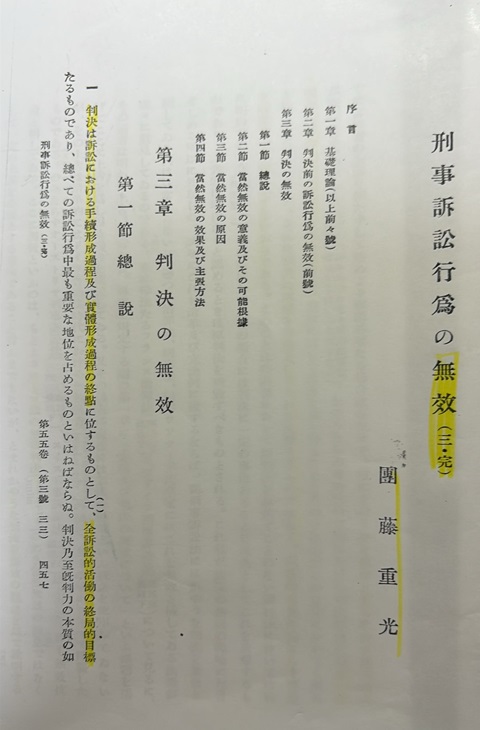

『刑事訴訟行為の無効』の論文は、脚注によると、「團藤の初の単著論文。法学協会雑誌55巻1~3号(1937年)掲載」とある。團藤先生は、1913年(大正2年)11月8日生で、1935年3月に東京帝国大学法学部を首席で卒業され、満23歳(1935年4月)で東京帝国大学助教授に昇任されている、とのことであるから、助教授に昇任されたばかりの時期(戦前)に公表された論文だということになる。

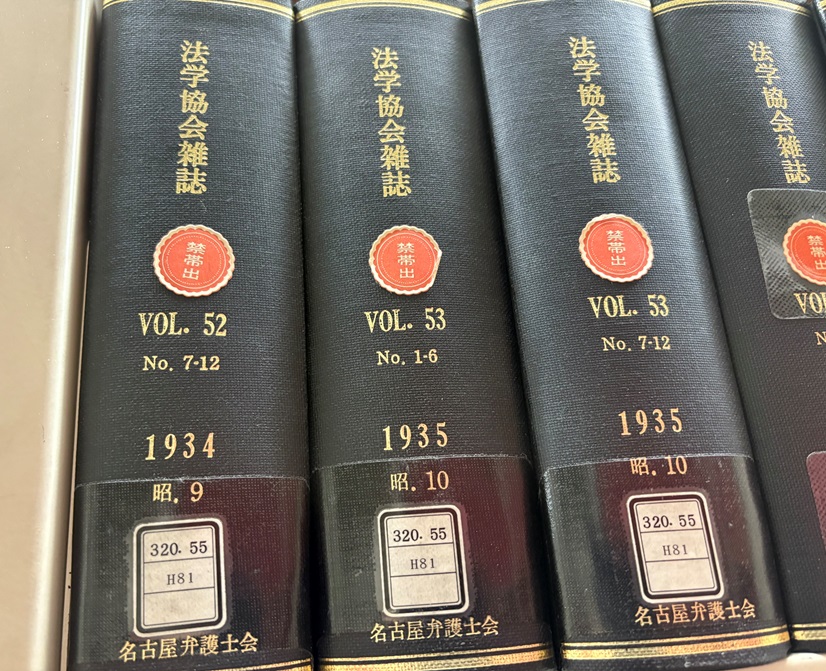

法学協会雑誌55巻1~3号は、かなり古いが、「ひょっとして、愛知県弁護士会の図書室にあるのではないか?」と思って、ついでの時に立ち寄ってみたら、書架にあるではないか!

戦前の旧刑事訴訟法時代の論文で、現在的な意義は殆どないものと思われたが、歴史的な興味から、事務員さんにコピーしてもらっておいたので、連休最終日(5月6日)に、拝読させてもらった。

ドイツ刑事訴訟法の、観念論的な思惟・思考パターンに、團藤刑事訴訟法の原点が集約されているように思えた。「無効」、特に「当然無効」を論ずる対象となる刑事訴訟行為は、この團藤論文によれば、判決前の訴訟行為(公訴の提起、証拠調べの請求、証拠調等)と判決とに区分される。前者は、主に検察官の訴訟行為であり、後者の判決は、裁判所の訴訟行為であるから、「司法の無謬性」を志向する裁判官・検察官の訴訟行為が無効となる事例とはいかなる事例か?と興味津々と読んだが、やはり大半が例外的というよりも、非現実的な机上の空論ないし実益の乏しい議論をされているのには、正直、驚いた。

例えば、「検事が被告人から賄賂を収受して被告事件の公訴を取り消したという設例を考へよう。」(55巻265頁)、などと書かれているが、司法試験の答案に書いたら、検察官の試験委員が目をむいて怒り、たちまち他教科の好成績では救い難いような、不合格点をつけられそうなものだ。「虚無人に対する起訴」(Sauer)、「不存在の裁判に対する上訴」、「被告人が自己に不利益な変更を申し立てる上訴」、「控訴申立による超躍的上告の失敗(417条)」、「公訴の土地管轄に関する管轄違」、「心身喪失者が忌避申立て」等々、團藤先生は、現実に起こりうると思って論文を書かれていたのであろうか。

「判決の無効」を基礎づける瑕疵・違法については、上訴で是正させれば足りることと思いきや、團藤先生は「判決の当然無効」を観念する余地のある事例がある旨を論じられているので、興味津々、論文を読み進めると、「判決の当然無効」の事例(原因)として、三つの類型が挙げられていた。

第1に、「同一事件について二重の実体的確定判決があった場合」、例えば、「免訴の判決が確定した後、実体的判決の確定があるとき」(?)、第2に、「法令の違反又は事実の誤認が極端なる場合」、例えば、「笞刑、流刑のごとき法が全然認めない種類の刑」を言い渡した場合、第3に、「治外法権者に刑を言い渡した場合」とか…。

戦前にも、いろいろな裁判官がいたのか、想像のたくましさには眼を見張る。

それにしても、團藤先生にとっての上掲論文は、若かりし頃の思い出深い、「珠玉」の論文だったに違いない。

(私が今朝見た「夢」も団藤先生の「夢日記」にも誘発されたようだ。)

「無效」と書かれると、「無数」と読み間違えてしまう。