弁護士のブログBlog

筆(ペン)がすべった(?)「月刊ペン事件」のこと

- 2025-05-09

『團藤重光日記』(日本評論社)では、隈部大蔵の名前が、1980年12月13日以降、断続的に合計約30箇所に登場している。隈部大蔵とは、月刊誌『月刊ペン』の編集局長であるが、彼が昭和51年1月号以降、連続特集を組み、宗教法人創価学会の会長・池田大作先生の女性関係に係る行状を暴露・批判したことで名誉毀損罪に問われた人物である。この月刊誌上の記事が「私人の私生活の行状」が「公共利害関係事実」に当たるか否かが、最高裁で問題となった。これがいわゆる「月刊ペン事件」であって、大学法学部での刑法各論の講義では、名誉毀損罪のところで必ず触れられる著名事件である。

この「月刊ペン事件」の最高裁判決を裁判長として起案されたのが、團藤重光先生であったことは、小職も学生時代から知っていた。

隈部被告人は、「池田大作著『人間革命』その他は代作」などと、池田先生の著書を揶揄するなどしていたが、名誉毀損罪として立件された記事(表現)の中核部分を独断で摘示すると…、「池田大作の金脈もさることながら、とくに女性関係において、彼がきわめて華やかで、しかも、その雑多な関係が病的であり、色情狂的でさえあるという情報が、有力消息筋から執拗に流れてくるのは、一体全体、どういうことか、…。こうした池田大作の女性関係は、なんども疑ってみたけれども、どうも事実のようである。事実であるとすれば、……、日蓮大聖人の生まれ変わり(!!)、末法の本仏(!!)といわれる “ 池田本仏 ” が、煩悩に満ちた現実の人生から、理想の人生への変革を説く清浄にして神聖な仏教を語り、指導する資格は、絶対ない。……」、「ところで、そもそも池田好みのタイプというのは、①やせがたで、②プロポーションがよく、③インテリ風――のタイプだとされている。なるほど、そういわれてみるとお手付き情婦として、二人とも公明党議員として国会に送り込んだというT子とM子も、こういうタイプの女性である。もっとも、現在は二人とも落選中で、再選の見込みは公明党内部の意見でもなさそうである。……」といった具合の文章が続く。

周知のとおり名誉毀損罪は、公然・事実摘示し、他人の名誉を棄損したときに原則として成立するが、例外として、①摘示事実が「公共利害事実」の場合は、公益目的の表現で、その摘示事実の「真実性の証明」をなせば、違法性が阻却され、無罪となる。

隈部・編集局長(被告人)に対する名誉毀損被告事件で、東京地裁も東京高裁も、上記のごとき記事は、池田大作先生の「私生活の行状」に係る事実で、公共利害事実にとはいえないことから、公益目的の有無、真実性の証明の有無を審理するまでもなく、隈部被告人に対し有罪判決を言渡した。

ところが、

最高裁第一小法廷(團藤重光裁判長)は、一般論として、「私人の私生活の行状」であっても、その社会的活動の性質、社会的影響力いかんによっては、「公共利害事実」に当たると判断した上で、本件の場合、隈部・編集局長(被告人)の上記表現、つまり、池田大作先生の女性関係を暴露・批判した記事については、①池田大作先生の女性関係が乱脈をきわめており、同先生と関係のあった女性2名が池田大作先生の推薦により国会議員になっているといった「摘示事実の内容・性質」、②池田大作先生が「信仰上のほぼ絶対的な指導者」であって、公私を問わず、信徒の精神生活等に重大な影響を与えうる立場にあったこと、③池田大作先生が、その宗教上の地位を背景に、政治活動等を通じて、社会一般にも少なからぬ影響を及ぼしていたこと、④同先生の醜聞(スキャンダル)の相手と名指しされた女性2名も宗教団体の幹部にして、元国会議員であったこと等、その社会的活動の性質と社会的影響力に照らせば、公共利害事実に当たるとして、原判決を破棄し、第1審に差し戻された(最一小判昭和56年4月16日)。

〈参照〉法曹時報33巻8号186頁:最高裁調査官解説(木谷明)

ちなみに、ウィキペディアによれば、隈部被告人は、その後、差戻後の東京地裁でも東京高裁でも、「真実性の証明がない」との理由で、有罪判決を受けているが、「真実性の誤信」が争われた形跡がない。彼の弁護人は「何をやっとったんだいな!?」という感じがしたが、詳細は不明。

ところで、『團藤重光日記』での、隈部大蔵の記事を抜粋して、拾っていくと、

①(昭和55年12月13日)「きょうは宅調(注:裁判官が自宅で仕事すること)。……、夜おそくまで、名誉毀損事件(隈部大蔵―創価学会の批判)の準備」、②「(昭和55年12月15日)…午前・午後(最高裁)一小審議。創価学会に対する隈部某の名誉毀損事件。今日は第1回(審議)」、③ 「(12月18日)……4時半まで。そのあと、ぼくの部屋で谷口氏(谷口正孝最高裁判事)、木谷君(調査官)と創価学会関係の名誉毀損事件の法律問題を5時すぎまで議論。」、④「(12月19日)……午後、(ゴルフの打ちっぱなしの練習の後)ちょうど1時間で帰庁。すぐに[…隈部]大蔵の名誉毀損事件の記録を読み始める。6冊の中、2冊を読み終えると5時半近くなっていた。いそいで退庁、帰宅」、⑤「(12月25日)……9:50迎え。午前、午後隈部大蔵の記録にとり組む。」、⑦「(12月27日)……隈部の記録は、結局、来春に持ちこしになってしまった。今日で御用おさめ。」、⑧「(12月31日)……このごろ、隈部事件の記録を読んでいて指が荒れ、拇指から、ばい菌がはいったらしく、右の拇指が痛い。……」、

⑨「(昭和56年1月8日)気分が快くならないので、午前中はベッドで隈部大蔵の事件(名誉毀損)の資料を読みなおす」、⑩「(1月9日)……午後登庁。……隈部事件の記録を4時半に読了。木谷調査官に来室を求め、起案につき指示を与える。」、⑪「(1月11日)午前中、……隈部のメモと被告人供述のコピーを読み直す。……夕食後も隈部事件の」メモの整理。12時を廻る。」、⑫「(1月13日)……。午後は、渡部(保夫)刑事上席調査官と木谷調査官来室。隈部事件の検討。……」、⑬「(1月14日)……3時すぎから谷口氏(谷口正孝最高裁判事)来室。木谷君にも来てもらって隈部事件の相談をする。ほぼ意見が一致する。」、⑭「(1月16日)木谷君と隈部事件の文案を練る」、⑮「(1月17日土曜)木曜日の審議の民事事件の資料を読む。久しぶりで能率が悪い。というより、隈部事件の方が頭を占拠している。」、⑯「(1月19日)隈部事件の文案について、谷口(谷口正孝最高裁判事)、木谷両氏と時間をかけて懇談。だいぶ固まってきた。来週から実質的審議に入るつもり。」、⑰「(1月20日)きょうも木谷君相手に、文案を練る。」、⑰「(1月27日)……。隈部事件の記録の第1冊をもう一度取り寄せ、北条浩[創価学会会長]氏の証言の箇所を読み直す。先週木曜日の朝、木谷君が、山崎正友[元創価学会顧問弁護士]氏の上申書を佐藤[昌三]弁護人から提出して来たといって持ってきた。上申書のとおりとすれば、裏面工作は驚くべきものだ。一審裁判長にも働きかけているが、藤木[英雄・東大刑法教授]君にも働きかけ、弟子を創価大学の講師にしたなどと書いている。……」、⑱「(1月28日)……(夕)食後は、明日の隈部事件の準備、いま10時、きょうは早めに寝よう。…」、⑲「(1月29日)……午前中に隈部事件の第2回審理。12時近くまでかかる。……」、⑳「(2月5日)…10:30~一小法廷で審議。隈部事件を12時までやる。かなりの激論になり、再来週月曜[16日]に続行とする。」、㉑「(2月13日)…昼職は木谷君と一緒にしながら、隈部事件の判決等につき相談。」、㉒「(2月16日)…午前中は隈部事件だけで終る。中村(治朗)君をなかなか説得できず、続行となる。…」、㉓「(2月20日)…木谷調査官来室。山崎正友氏の上申書が週刊新潮の2月25日号(来週の分)に出た。とりあえず、2月26日に隈部事件の審議を入れることにする。弁論を開く要あり。」、㉔「(3月8日)……8時ころベルが鳴るので出てみたら週刊新潮の記者だった。隈部事件のことなので、すぐに帰す。これだから困る。」、㉕「(3月9日)…登庁すぐに木谷君を呼び、昨夜の新潮社の記者の来訪のことを知らせる。(「山崎上申書のことがあったから弁論を開くことになったのではないか」といっていた。そういうことはありえないのだが、一切黙って帰した)。」、㉖「(3月12日)……3時ころ審議を終り、あとぼくの部屋で中村君と名誉毀損罪の問題について議論。続いて、木谷君来談。」、㉗「(3月16日)…続いて、隈部事件の山崎上申書の扱いを協議。」、㉘「(3月17日)……午前中、谷口氏が木谷君同道来室。隈部事件の山崎上申書の扱いにつき相談。記録から外さないことにする。」、㉙「(3月26日)…きょうは1:30pmから隈部事件でチョジコ(注:團藤先生の愛妻)が傍聴に来る。……、向って右端に隈部被告人も席を死ねていた。……定刻に入廷。……佐瀬氏[弁護人]は20分弱弁論、木村[栄作・最高検]は『弁論要旨のとおり』ということで済ます。1:50くらいに全部無事終わる。」

團藤先生がいかに「月刊ペン事件」の判決に力を入れていたか、反対意見(?)を唱えていた中村治朗判事を説き伏せたこと等のエピソードが示されているのには心打たれた。

ところで、上記「隈部事件」こと「月刊ペン事件」の関係で、『團藤重光日記』に何度も登場する、木谷明裁判官(当時・最高裁調査官、後に東京高裁部総括)は、多数無罪判決を言い渡されたことで著名であり、退官後も弁護士登録され、刑事弁護を手掛けられてみえた。著書も多い。

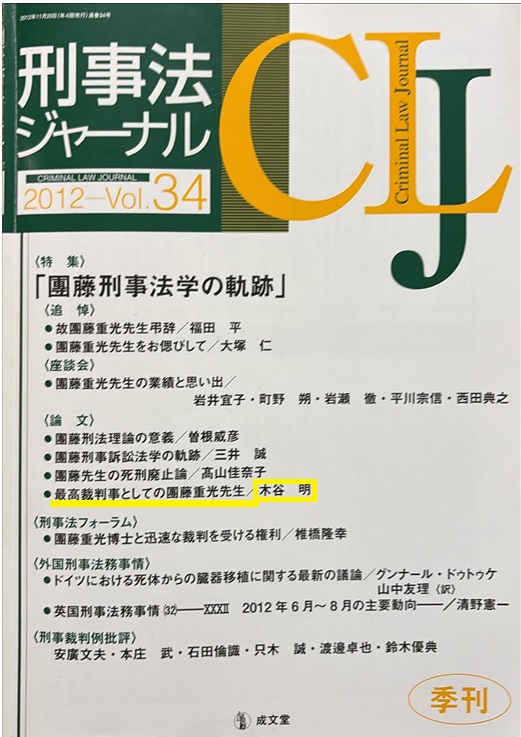

事務所の書棚を整理していたら、團藤先生が亡くなられてまもなくの時期に出版され、特集記事「團藤刑事法学の軌跡」が掲載さていた、雑誌「刑事法ジャーナル」(2012年-Vol.34)を見つけた(全く読まないまま、購入してあったのに気づいた。)。

この雑誌には、木谷明先生の論文「最高裁判事としての團藤重光先生」も掲載されていたので、読んでみた。

「四 月刊ペン事件判決について」と題する項の中で曰く

「……私生活の行状は、『公共の利害に関する事実』にあたらないから真実性の証明の対象にならないとして、弁護人の証人請求を却下したまま有罪判決がくだされていた。

私は、直感的に『それはおかしい』と感じた。そこで、種々調査を遂げた結果、『1・2審判決破棄相当』の報告書を提出した。そして、名誉毀損罪について深い研究をされている人権派の團藤先生のお立場からすれば、当然私の意見が採用されるはずであると考えていた。」、「報告書提出後、いつもは敏速に決断される團藤先生から、なかなかお呼びがかからない。さすがに慎重を期しておられたのであろう。ところが、……。審議ではすんなりと報告書の線が了承され、期待したとおり『1・2審判決の破棄と第一審への差戻し』が決まった。

私は、こういう政治的に微妙な問題を含む事案でも見事に筋を通された團藤先生の決断に心から拍手を送ったものである。」と。

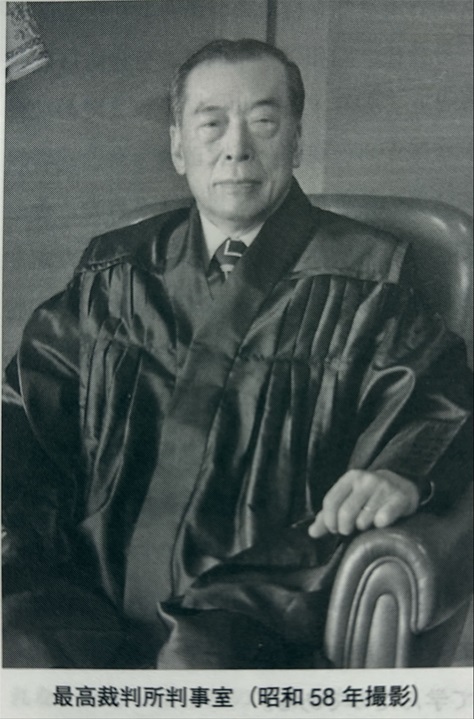

「刑事法ジャーナル」(2012年-Vol.34)には、最高裁判事当時の團藤先生のお写真や、「門下生による東京大学定年退官謝恩会の折」にとられた門下生らとの記念写真が掲載されている。最前列の真ん中が團藤先生で、最前列の向かって左端に写されているのが亡松尾浩也名誉教授。私は、松尾先生の刑事訴訟ゼミのゼミ生だったので、團藤先生の門下生(孫弟子?)ということになろうか。