弁護士のブログBlog

「初心者の域」にとどまる円空研究者(私)のボヤキ

- 2025-04-27

連休を使って、我流の「備忘録(図録)」を作りたいと思ったのであるが…

「円空仏」を理解するには、(ある程度の仏教・神道・修験道に関する素養を前提として)、初心者であれば、先ずは、

第1段階として、『どのような』神仏像が遺されているのか[1]?を把握しようと努める。これは、興味さえあれば、美術展での記憶と、図録の写真群から、想起・確認しつつ解説を読むことで、理解できる。

次に、

第2段階として。各円空仏が、①何時[2-1]、②何処で[2-2](≒いかなる時期・場所・風土のもとで)造顕されたのか?を把握しようと思う。

ところが、遺憾ながら、

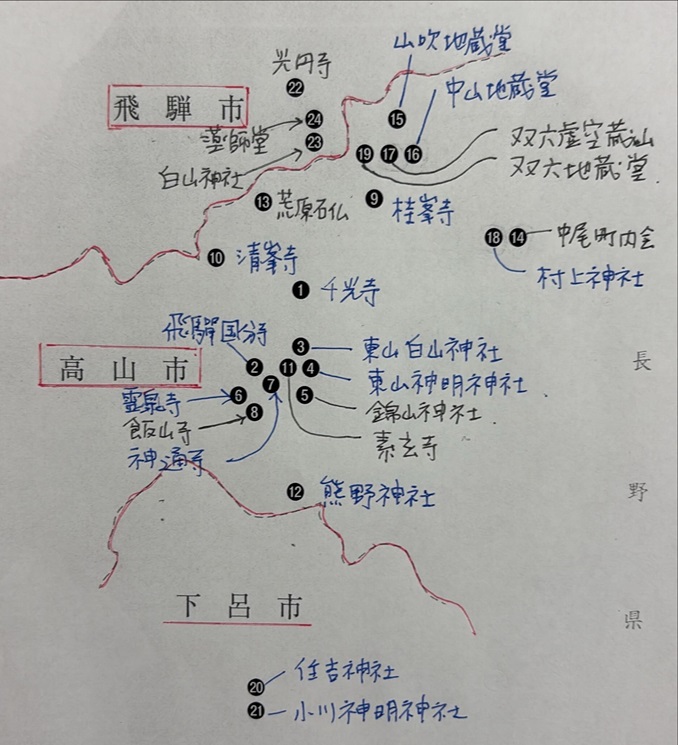

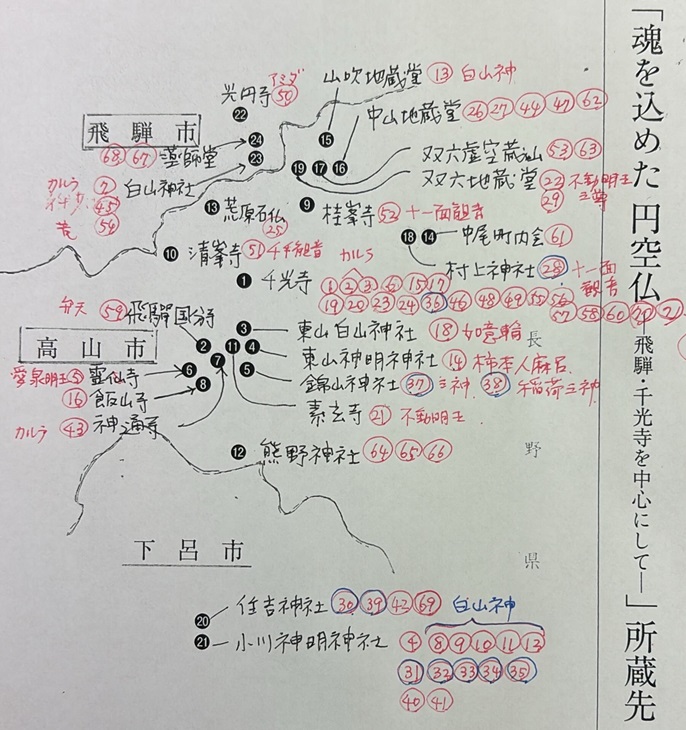

先の三井記念美術館の円空展『魂を込めた円空仏』の図録では、上記第1段階の像容[1]については、そこそこの写真が載せられているが、上記第2段階の造顕時期[2-1]については全く言及がなく、造顕・所蔵場所[2-2]についても、例えば、「○○神社(高山市)」という寺院・施設名称と、(通常の図録と同様)、簡略な地図しか掲載されていない。

(合計24箇所の寺社・保存施設から、合計72点[三尊も1点にカウント]の円空仏が集められていた。)

一般の美術展鑑賞者は、「円空仏とは、どのような造形物なのか?」という関心から美術鑑賞するのであるから、「所蔵場所や造顕場所から切り離された」円空仏を観て楽しめばそれで足りよう(したがって、上掲[1]に関する写真・解説記事が充実していれば、図録としては足りる。)。だが、これだけは物足りず、更に一歩踏み込んで、「円空の事跡」を深く追求し把握しようとすると、各作品の位置関係、時期的関係等を構造的に理解したくなるものだ。

そこで、造顕時期[2-1]については、ひとまず後回しにして、上掲・各場所に、どのような円空仏が所蔵されているのか?[2-2]を整理番号と写真をもとに、確認すると、次のとおりとなる。

圧倒的に千光寺が多く、下呂からは、2箇所しか集められていなかったことが解かる。それにしても、小川神明神社の円空仏群はかなりの見応えがあったことを思い起こしつつ、図録に見入る。

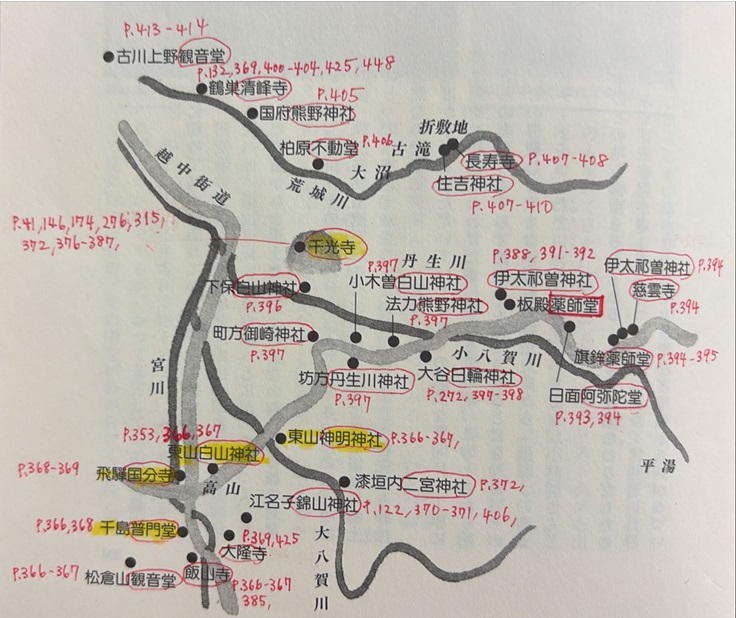

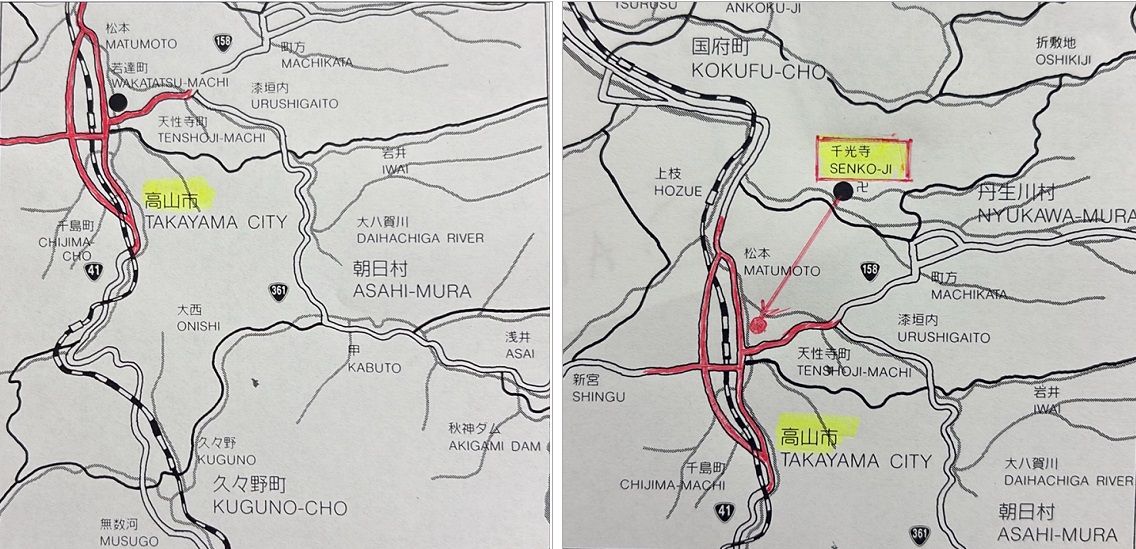

次いで、上掲図録の地図上で、千光寺の南側(❸)に位置し、如意輪観音(上掲)を所蔵している東山白山神社へのアクセスルート(付近の状況)はどうなっているのか?と思いつつ、丸山尚一著「新・円空風土記」に掲載されている地図(下掲)を一応確認するのであるが、このような地図でも、略図にとどまり、これをもとに正確に把握するには無理がある。

そこで、

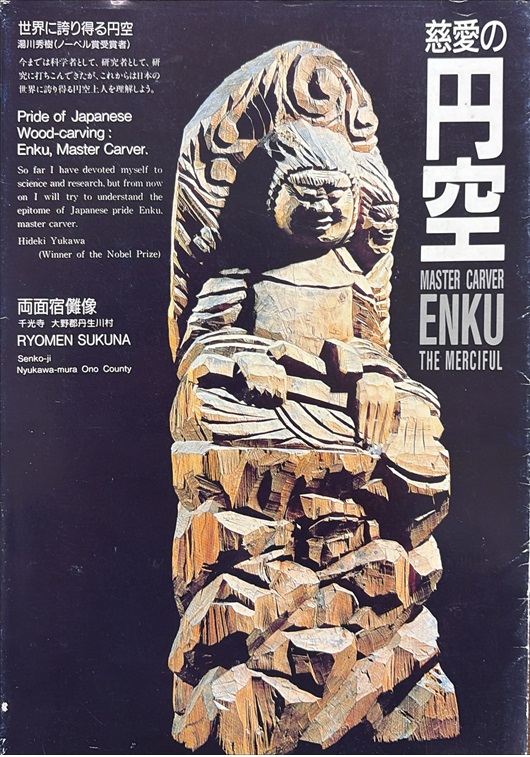

はたと気づいたのが、外国人向けに「観光案内図」を載せた古い図鑑「慈愛の円空」であった。

だが、…

上掲・図鑑に掲載されている、東山白山神社の地図(上掲・左)と、千光寺の地図(上掲・右)とを見比べると、何となく道路の形状の共通部分(赤色)から、千光寺との位置関係(南西方向)は特定される。今どきは、住所地をインプットして、ナビを頼りに自動車で回るのが通常であろうが、円空仏が分布する所蔵場所まで自動車道が通っているのだろうか。実は、上掲如意輪観音の所蔵者は東山白山神社であっても、保管場所は、「高山市郷土館」であったりもする。上掲図鑑「慈愛の円空」に掲載された地図(前掲・左)上の黒●も、「高山市郷土館」を指しているのか、東山白山神社を指しているのか、よくわからない記述となっている。

ちなみに、東山白山神社をネットと検索して、所在地を「岐阜県高山市若達町1丁目74」と割り出し、「Microsoft Bing」の地図で検索すると、…(下掲)、やっぱり役立たない。

このような研究環境のもとで、次世代の円空研究者は育っていくのであろうか…?

嗚呼、…