弁護士のブログBlog

今日(4月1日)の訃報欄に

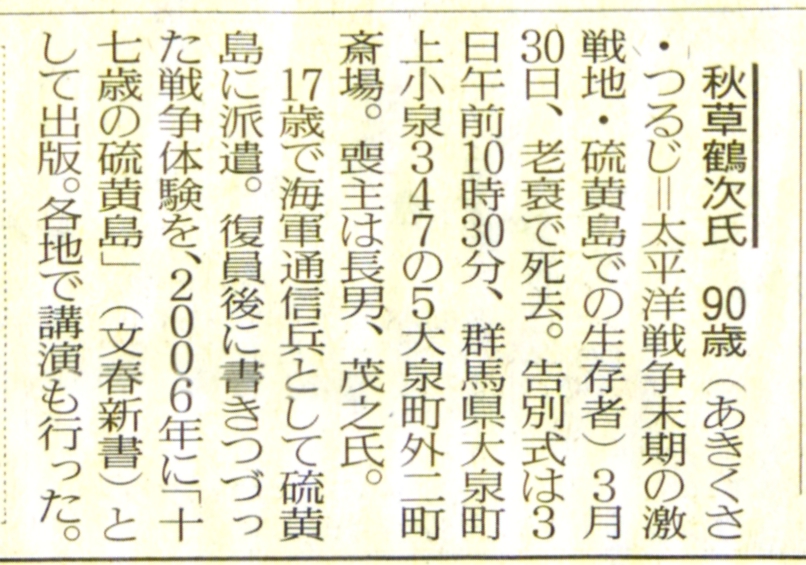

「秋草鶴次氏 90歳(あきくさ・つるじ=太平洋戦争末期の激戦地・硫黄島での生存者)3月30日,老衰で死去…」とあった。

また,お一人,戦争の悲惨さを後世に伝える,「生き証人」が逝去された。

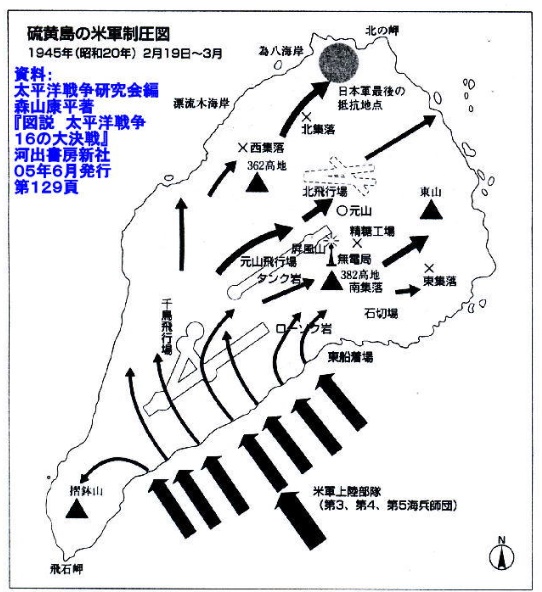

秋草さんが「志願兵」として,臨んだ「硫黄島」は,名将・栗林忠道中将が指揮をとり,アメリカが攻勢に転じた,ミッドウェー海戦の敗北以降,米軍の損害が日本軍の損害を上回った唯一の戦場として知られることは,既に私のブログでも紹介した。

( https://www.kitaguchilaw.jp/blog/?p=984 )

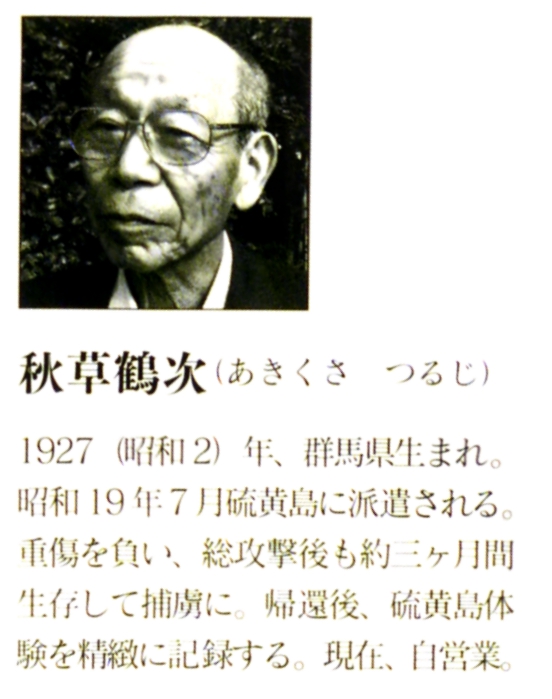

秋草さんといえば,「十七歳の硫黄島」の著書(文春新書)で知られる。

秋草さんが伝え残した記録(御著)の内容は凄惨を極める。

「…俺たちの職場南方空壕の衛生状態は日一日と悪化した。微生物や虫の繁殖は物凄い勢いである。蚊とハエ,蛾は昼夜なく飛び回り蚤(のみ)と虱(しらみ)の増殖も勢いを増している。…排泄物の累積に厠(かわや)もたちまち満杯となり,増設や新設でこちらも増殖する。傷病死者も増え,深く掘られて見えなかった安置所の底が足下と同じになっていった。やむなく入り口に木の柵をつくりムシロを掛けたが,室温が高いため,異臭の修羅場となるのにそう時間はかからなかった。」(49頁)

「夕陽に反射されて輝く軍刀の抜き身は,陣地の所在を相手に教える反逆行為でしかない。その付近からは,遠からず断末魔の雄叫(おたけ)びが天にも上り,地にも広がる。この世の最後の一言を,申し合わせてなどいないが,『おっかさん』と聞こえる声が多かった。そしてそれがしだいに,波紋のようにまわりに広がっていく。あっちでも,こっちでも,その状況が重なってゆく。…」(95頁)

(注:兵士の最後の一声は,『おっかさん』であって,『天皇陛下万歳!』ではない。)

「彼ら(飛行兵と整備兵)は,千鳥飛行場から三キロほど歩いてきたらしい。途中には陣地が無数にあり,地下壕もまた無数に散在している。いくつかの壕もまた無数に散在している。いくつかの壕をのぞき,入れてくれるように頼んだが,駄目だったという。『昼夜を通して作ったみんなの場所だ。最後はみんな揃って自決の場と決めてある。悪いけどほかを探してくれ』,『俺たちが堀ったのだ。出来あがったところへ入り込むなんて,虫が良すぎると思わんかい』などと言われて断られたそうだ。確かに十人以上も一度に来られてはたいへんだ。仲間同士を分散することなく,結局,送信所が受け入れた。…」(99-100頁)

「摺鉢山陣地に向かう敵攻撃隊は,わずかな窪みや,岩陰に身を潜めながらよじ登り,銃眼(注:敵を銃撃し,また見張るために、防壁に設けた小さな穴)の左右の死角から手榴弾を投げ入れた。陣地からは機関銃の応戦があり,三人の米兵が落下した。しかし,なお手榴弾が矢継ぎ早に銃眼に投げ込まれたため,やがて機関銃は鳴りを潜め,ついに全く反応がなくなる。

しばらくして日本兵とおぼしき人影が中から這い上がってきた。銃眼から身体を乗り出した瞬間,機関銃弾が丸腰の彼ら(日本兵)を打ち倒した。一人は外に,一人は中に転げた。その後,ひとり,またひとりと米兵が銃眼口から侵入した。以後,この摺鉢山東山麓の銃眼からは人影の出入りはなく,細く長い煙が続いた。…」(105頁)

「零戦は西の空から急に高度を下げ,南海岸沖に袈裟(けさ)斬り状に速度を増した。尾翼の中央部から真っ黒い煤煙が流れた。みるみる太く濃くなり,胴体を呑み込んだ。すかさず,蛇の舌に似た赤黄色が,煤煙に混じって踊っている。もう火だ。すっかり火の玉となった。あれに人が乗っているなんて思いたくない。…。米大型航空母艦にこの神風特攻隊の一機が突入し,瞬時に爆発音を発して艦上に火柱が立った。続いて一機,また一機と油を注ぐように大火災となった。…」(120頁) 【注】

【注】 「硫黄島に特攻隊が来援したのは(昭和20年)2月21日のことだった。千葉県の香取基地を飛び立った第601海軍航空隊の第二御楯(みたて)特攻隊である。編成は,艦上戦闘機(零戦)9,艦上攻撃機(天山)6,艦上爆撃機(彗星)10。このうち故障機などを除く21機が,硫黄島を取り囲んだ米艦船に体当たりを敢行した。・・・第二御楯特攻隊は,護衛空母轟沈1,空母大破1,貨物輸送船損傷1という戦果をあげた。…日本軍の特攻攻撃によって沈んだ空母は太平洋戦争を通じて3隻のみだが,そのうちの1隻がこのときだった。」(梯「散るぞ悲しき」216頁)

「前線陣地からの情況連絡員が来た。彼は米軍上陸以来何ひとつ口にしていないという。食べ物が欲しい,死傷者が続出しているから増援が欲しい。弾薬がない。素人の手も借りたい。悲痛な訴えであった。その連絡員を見れば,両手首から先がない。

足のある者は弾丸運びを,片手の者はその片腕を使って,兵器を修理しながら奮闘しているのだという。薬などない。出血止めの仮包帯とは名ばかりで,倒れている人の服の端切れを引き裂いたものである。…」(141頁)

「戦わずに,ただ地下壕にいても,死ぬより辛い生き方を強要される。口に入るものが何もない。空気ですら硝煙混りで清浄なものなど望めない。…」(147頁)

「…わが身を囓(かじ)る蚤(のみ)や虱(しらみ)は,俺の分身だ。痒(かゆ)いところや,痛いところに巣くっていて,指でも掻(か)くと他愛なく爪の間にはさまってとれる。取っても,取ってもいっこうに減ることをしらないそれらが,現在まで俺を生かした唯一の食べ物であった。」(219頁)

いわゆる“バンザイ突撃”を厳しく禁じ,「武士道とは(潔く)死ぬことと覚えたり」といった,「武士の美学」を許さず,ゲリラ戦を指揮したという,司令官・栗林忠道中将の最期はどうであったか?

秋草さんの陣地と,栗林中将の司令部は離れているので,伝聞であろうが,秋草さんの著書は,次のとおり伝えている。,

「この地(北海岸の断崖の切り立つ「自然の要塞」)を利用して進行した司令部の一行は,連日,斬り込み隊を編成して防衛戦を維持していたが,しだいにその勢力は減少していった。弾薬と食料も底をついた。さすがに栗林兵団長も決意のやむなきに至ったのであろう。陸海軍部隊の北地区に残存する総兵力を挙げて三月二十五日の夜,総攻撃を決行した。大阪山に集中奇襲攻撃を加えて米軍と死闘を展開した。大阪山攻撃のとき,軍刀を手にした山頂に立つ栗林兵団長の姿があったという。その直後,砲弾で負傷し自決したのではないかといわれている。」(250頁)

硫黄島総指揮官・栗林忠道中将の伝記としては,

梯(かけはし)久美子著「散るぞ悲しき」(新潮社)は必読であろう。

(確か阿川弘之が,文藝春秋で,この書を激賞していたので,読んだ。)

ちなみに,「散るぞ悲しき」は,栗林中将が祖国に宛てた「訣別電報」の最後に書かれていた,辞世(3首)のなかの,次の一首からの引用である。

国の為重きつとめを果し得で 矢弾(やだま)尽き果て散るぞ悲しき

梯氏によると,上記一首の最後「散るぞ悲しき」が,

新聞報道では,「散るぞ口惜(くちお)し」に改変されていたという。

国家のために死んでいく部下を「悲しき」とうたうことも許されなかったのである。

ちなみに,栗林中将を硫黄島の総司令官に指名したのは,

東条英機(当時首相)である。

彼は,栗林中将に「どうかアッツ島のようにやってくれ。」と言ったという。

死闘の挙げ句に「玉砕せよ」,要は,「死ね。」ということだ。

戦争が「末期状態」なら,責任者の頭の中身も「末期状態」だった,という他ない。

ちなみに,新藤義孝・衆議院議員(埼玉2区)は,栗林中将の孫(次女たか子氏のご子息)。

彼のホームページをみると,思わずガッカリしてしまう。