弁護士のブログBlog

「布川事件」とは、有名な冤罪事件である。具体的には、昭和42年8月30日、独居老人のV(当時62歳)が自宅で死亡しているを発見され、かつ、物色・金品盗取の痕跡があったことから、茨城県警本部がA・Bを強盗殺人の嫌疑で捜査し、検察官がA・Bを強盗殺人として起訴し、一旦は、A・Bの有罪判決(他罪と併せて、いずれも無期懲役刑)が確定した事件である。ところが、第一次再審請求を経て、第二次再審請求の結果、いずれも強盗殺人に関しては無実と判明し、水戸地裁土浦支部平成23年5月24日判決は、A・Bについて、強盗殺人罪につき無罪判決をくだした。

このほど、小職は、この布川事件の第2次再審請求抗告審決定(東京高裁平成20年7月14日決定)判例タイムズ1290号73頁以下を精読し、この歳になって、非常に勉強させていただいた。これまでの刑事訴訟法実務に係る勉学の浅さを恥じるとともに、いろいろ思うところがあった。ブログに書くことが適切かどうかわからないが、考えたこと、思ったことを忘れないうちに、書き連ねておきたい。

おそらくブログ読者の大半は、刑事裁判に関わることはないであろうが、裁判員制度もあることだし、刑事弁護(特に再審請求事件)に携わる弁護士が、どのようなことを考え、過去の刑事判決(決定)をどのように読むのか、一端をご紹介しておきたい。

1.まず、何故、あの長ったらしい、上記東京高裁決定を読む気になったか?

決定理由を読み通すには、結構なボリュームがある。だが、この東京高裁決定を説示した裁判長は、門野博元判事である(以下「門野決定」という。)。恐らく、この門野判事が心血を注いだであろう再審開始を肯認する門野決定の構造について、詳細に検討してみたいと思った。何故か。

第1に、この決定をくだした裁判長の門野元判事の判断に興味があった。実は、門野元判事は、東京高裁刑事部・部総括の前任は、名古屋高裁刑事第2部・部総括である。小職が弁護人を務めた刑事事件は(時期が前後したためか、刑事事件の取扱から撤退したからか)門野部長のコートには当たらなかったが、当地では、門野部長は、超有名な当地の再審請求事件である名張・毒ブドウ酒事件(第7次)において、名古屋高裁刑事第1部の再審開始決定を取消し、自判で再審請求を棄却した「鬼のような」決定をしたことで知られる(当時の名古屋高裁刑事第1部のK部長は、小職の高校・大学の先輩でもあって敬愛していたし、右陪席のI判事もいろいろな意味で存じ上げており、「門野部長のアノ決定はショックだった。」という生の声も伺っている。)。

第2に、最近購入した、植村立郎著「続・骨太 実務現代刑事法」に門野決定に対する最高裁決定のことが紹介されていた。もちろん、再審開始を認めた門野決定について、検察官が特別抗告したのに対し、最高裁は、実質的な理由・判断を示すことなく、その抗告を棄却したのであるが、その棄却決定には、古田祐紀最高裁判事の気になる補足意見が付されていた。曰く「(門野決定には)旧証拠に対し、新証拠と離れて、まず自ら改めてその信用性を評価しているように理解される余地があるから、その説示には必ずしも首肯したがい点がある。」と。古田元判事の前職は検察官であるが、かなりの論客として知られる。このような古田元判事の補足意見で言及された「必ずしも首肯したがい」とされた説示部分とは、具体的には、どの説示部分を指すのか? 当該補足意見では具体的に述べられていないし、上記植村先生の著書にも具体的な説明がない。そこで、自分自身で門野決定を読んでみて、下級審の最高峰である東京高裁であっても疑問視されたのはどの説示部分なのかを具体的に探求する必要があると思った《今般、門野決定を精査してみて、古田元判事がクレームをつけたのは、ここかな?というところは解ったつもりだが、確証はない。》。

・・・と、ここまでブログを書いてくると、あまりにマニアックで、専門的なのでワケが分からず、一般のブログ読者は、このブログからもう離れてしまったかもしれない。小職がこのブログで書きたかったことは、日本の刑事裁判が、いかにいい加減で、非常識なものであったか、警察官・検察官がいかに欺瞞的な悪質行動をとるか、ということで、いかに無辜の民を虐め、冤罪を作り出すか、という点であるが、既に文字数がブログの領域を超え、一般読者もウンザリしているのではないか、と懸念される。

そこで、― 忘れないうちに書きとどめたいことは山のようにあるのだが ―、残念ながら、ブログでは、最後に一つだけ、特に言い残しておきたいことを書いておくにとどめよう。

布川事件では、被害者Vの死体が発見されたとき、両足が白色ワイシャツと白色タオルで緊縛され、頸部(クビ)に白木綿パンツが巻かれ、口腔内にも白木綿のパンツが詰められていた。

そして、A・Bについて、最初に有罪認定をした確定判決(水戸地裁土浦支部)が、信用できると認定した「A・Bの自白」によれば、犯行態様は、A・Bが共謀の上、白色ワイシャツと白色タオルでVの両足を緊縛し、BがVの口にパンツを押し込んだ後、AがVの首にパンツを巻き付けた上で、その上から(Aが)両手で喉を強く押しつけて扼殺した(=喉元を圧迫して窒息させた)というもので、そのように認定されている。

意味がわからない!、と思うのは私だけではあるまい。

ヒモ状になるパンツを頸(クビ)に巻いたのであれば、それを道具に使って、絞殺(縊頸)したと考えるのが常識的であって(パンツを伸展させた長さは69㎝だという。)、扼殺であるならば、そもそもパンツを頸に巻く意味がないのではないか。確定判決の認定によれば、Bの自白をもとに、Vに声を出させないために、BがパンツをVの口の中に詰め込んだというのであるが、必死の抵抗をしているはずの、生きた被害者の口をわざわざこじ開けて、パンツを口内詰め込むなど至難の技であって、そのような行為を行う意味がわからない。大声を出されるのがいやならば、パンツを口に「当てて」声を出させないよう塞げばいいだけの話ではないのか。むしろ、そんなことする暇があったら、BがVの口を押さえつけている間に、Aが、パンツでクビを締めあげて絞殺(窒息させる)するのが手っ取り早いことは誰が考えても常識的に明らかなことではないか。扼頸するにしても、クビにクッションとなるパンツを巻き付ける意味がわからない。検察官が証拠調べを請求した鑑定人(東京都監察医務院・院長)の意見、具体的には、「馬乗りになられて呼吸を阻害されたVが口を開けた瞬間、口内にパンツを挿入された可能性があり、…」云々などという意見など、よく恥ずかしげもなく主張できるものだ、と関心してしまう。

裁判官らは、A・Bの自白がオカシイ、滑稽ではないか、と思わなかったのであろうか。ちなみに、確定審で有罪判決が確定するまでに、有罪認定にかかわる裁判官は計11名(地裁3+高裁3+最高裁5)。第一次再審請求審で、再審請求棄却が確定までに関わる裁判官は、確定審と同様に、計11名であるから、合計22名(最高裁調査官を含めると合計24名)の裁判官が、確定1審の上記認定を読んで、オカシイとは思わなかったとみえる。

「だからこそ、裁判員制度が必要なんだよ。」って?、小職の大学時代、ゼミの指導教官にして、裁判員の名付親ともなった、故松尾浩也名誉教授(東京大学法学部・刑事訴訟法)の声が、あの世から聞こえたような気がフトした。

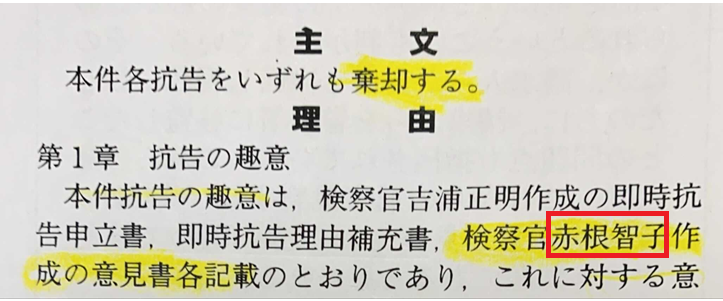

実は、上記の門野決定には、最近、「プーチン大統領に逮捕令状を出した」ことで有名となった、元検察官(名古屋市出身)が、検察官として登場する。