弁護士のブログBlog

飛騨・千光寺の円空作「両面宿儺」像は、「両面宿儺ではない」だって?

- 2025-03-30

飛騨・千光寺の円空作「両面宿儺」は、今日(3月30日)まで、三井記念美術館(東京・日本橋)でみられた。実は、私は、この間、二度にわたって、三井記念美術館に出向いて来た。

円空学会でも、飛騨・千光寺の円空作「両面宿儺像」(以下「本像」ともいう。)は一番人気であるが、この尊像については、「両面宿儺ではない」という異説もある。この異説とは、加藤正宜氏「円空作両面宿儺坐像についての一試論」(円空学会編『円空研究-37』所収)である(以下「加藤説」という。)。

加藤説の問題意識は、⑴ 円空作「両面宿儺」の像容が、文献・縁起等の形姿と違うこと、⑵ 『飛州誌』、『近世畸人伝』に円空作「両面宿儺」についての言及がないこと、⑶ 「儀軌による仏」でないのに光背があること、にあるようである。

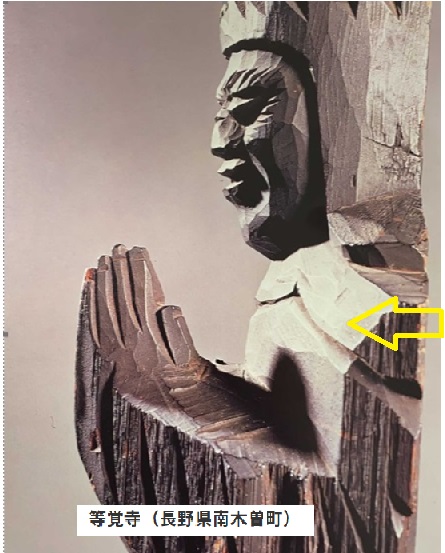

私見では、a.横並びの二面であっても、前後「両面」のデフォルメとして成立し得るし、b.円空作「両面宿儺」の正面像は、円空作・韋駄天像などと同様、食事のとき首にかける前垂れ状の甲冑(下掲・矢印)を身に着けた武神であることに加え、c.円空が千光寺に逗留していた当時(貞享2年=1685年頃)、千光寺の宿儺堂に祀られていた、両面宿儺の石像と同様、「斧」を持たせているのであるから、「両面宿儺」であることは疑う余地がないものと思われる。そもそも、両面宿儺が開山したという言い伝えのある千光寺において、「両面宿儺ならぬ、両面宿儺モドキ」を造顕する意味がない。

加藤説が上記⑴で指摘するとおり、確かに、『古事記』や、『飛州誌』の「飛州千光寺記」で述べられている「両面宿儺」の本来の像容によれば、両面宿儺の石像と同様、一頭両面で、前面と後面が背中合わせの立像となるはずであるのに対し、本像は、頭が横並びの二頭(=二体)であって、坐像である。

しかしながら、正面の顔と反対側の顔を同じ方向から拝顔できるようにデフォルメすることは、「儀軌によらない」円空仏の特徴からみて何ら不自然とはいえない。加藤説は、明福寺(三重県三重郡菰野町)の両面仏の造顕技術があるにもかかわらず、あえて円空が両面仏(神)にしていないことも「両面宿儺」でないことを裏付ける旨を主張されるが、むしろ光背(雲形火焔)を刻していることとの関係で、後面を横並びの状態で造顕せざるを得なかったものと考えられる。なお、私見では、『飛州誌』、『近世畸人伝』に円空作「両面宿儺」についての言及がないこと(前記⑵)は、格別不自然だとは思わない。

上記加藤論文では、本像の理解にかかわる円空の和歌が紹介されている。

在(ざい)かたや 出羽宕窟(でわがんくつに) 来て見よ

けさ(袈裟)の御山(みやま)の仏なりけり

「在方(ざいかた)」とは、近世の農村を指す言葉であるから、この歌の意味を、素直に直訳すると、「農村の人々よ、両面宿儺が出現したという言い伝え(飛州千光記)のある『出羽宕窟(蜂賀郷にある出羽平窟)』に来て見なさい。袈裟山の本尊が出来上がりましたよ。」という意味の歌になる。つまり、円空は、千光寺の近くにある「蜂賀郷の出羽平窟」において、「両面宿儺」像を造顕したものと思われる(かつて、円空が松倉山の洞窟内で不動明王像を造顕したように…)。この歌をかように解する私見では、池田勇次氏が、この歌について「千光寺の御仏を出羽の窟で彫ったので、見に来てください」と解することに賛成することになる。その反面、この歌の歌意を「両面宿儺が出現した出羽平窟に来てみてご覧なさい。千光寺ではこの岩窟から出現した両面宿儺を仏として祀っている。」と解釈される加藤説の意味がわからない。加藤説によれば、この一首は、「石造の両面宿儺立像を詠んだ歌」だとされるが、もしそうであるならば、「千光寺に来て見よ」と歌うことになるはずではないか。

円空作の本像は、しばらく出羽宕窟にて祀られた後、千光寺に運ばれたのではないか。加藤論文によれば、岡本利平(郷土史家)が編さんした『飛騨編年史要』に、享保5年(1720年)、千光寺の「両面四手像」を江戸へ出開帳したという記事が出てくるとのことであるが、この「両面四手像」こそ、円空作「両面宿儺」ではなかったか(江戸幕府は、遊行僧を禁じていたが、円空は、家康が祀られている日光山方面でも不動明王等を造顕している。)。