弁護士のブログBlog

続・円空仏の真贋「府中市美術館の責め方」

- 2024-07-26

本年3月から5月にかけて、府中市美術館で開催された「ほとけの国の美術」展に、円空に素養のある人間が見れば、誰が見ても「偽作」と分かる仏像(以下「本像」という。)が「円空仏として」出展され、かつ、その図録にも掲載されたために、小嶋理事長(円空学会)の方から異議の申し入れをしたところ、同美術館は、「本像の真贋は、『見解の相違』である」と居直ったとのことである。

そこで、先般、私の方から、「府中市美術館」に対し、「本像が、『円空の真作』であることを示す根拠資料」を示すよう、府中市情報公開条例に基づいて、「嫌味の情報公開請求」をしたことをブログに書いた(円空仏の真贋「府中市美術館の責め方」)

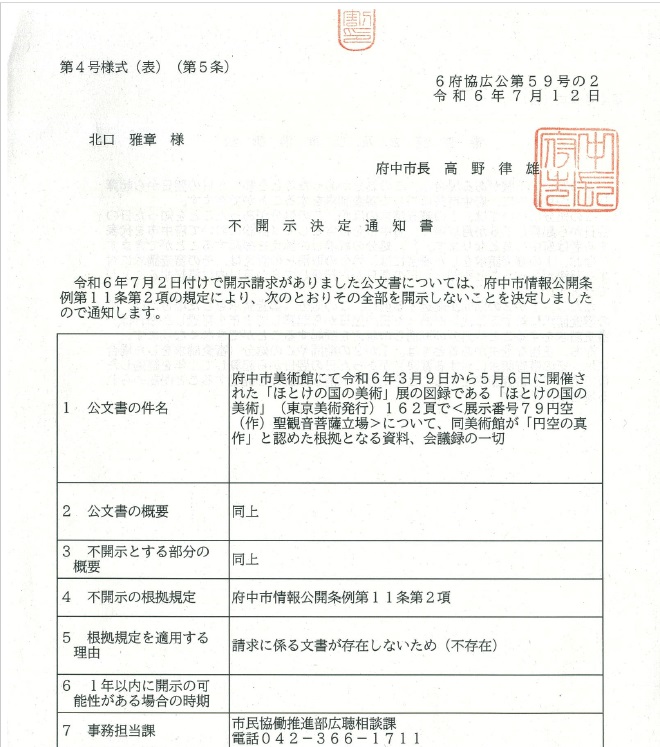

ところが、その後、府中市長から、私が情報公開請求の対象とした文書は存在しない(不存在)から、情報公開しない旨の「不開示決定通知書」が送られてきた。

そこで、本日、休憩の合間に「審査請求書」を起案し、その理由書に下記のことを書き上げ、さらなる「嫌味の審査請求」をしてやった。さて、府中市の情報公開・個人情報保護審議会がどのような回答をしてくるか?見物だ。

記

第1 前提事情

1.円空仏について

円空は、周知のとおり江戸時代前期の天台宗系・修験僧であるが、岐阜県、愛知県、三重県及び埼玉県等を中心に全国を巡錫し、全国各地で、独特の微笑を特徴とする木彫りの仏像を造顕し、遺している。この円空が造顕した仏像がいわゆる「円空仏」である。

2.円空学会について

円空と円空仏について、学術的観点からの研究と顕彰を目的として、1971年(昭和46年)に設立された団体に「円空学会」があり(宗教色はない。)、会報『円空学会だより』(年4回発行)と機関誌『円空研究』(隔年刊)を発行し、研究会を催す等の研究活動を行っている。その活動の詳細は、円空学会のホームページ(http://www13.plala.or.jp/enkuugakkai/what_is_enkuugakkai.html)でも公表されているところである。審査請求人も、円空学会に所属している。

3.府中美術館主催「ほとけの国の美術」展とその図録について

本年(令和6年)3月9日から5月6日、府中市美術館において「ほとけの国の美術」展が開催され(以下「本件美術展」という。)、同展では、「円空仏」と称する仏像が6躯出展された。

そして、これら「円空仏」が本件美術展の図録(一般図書『ほとけの国の美術』令和6年3月9日・東京美術発行)にも掲載され、頒布されている(以下「本件図録」という。)。

第2 本件情報公開請求に至った経緯

1.今般、円空学会の『円空学会だより』第212号(令和6年7月1日発行)に、小島梯次氏の論考「円空仏の真贋 府中市美術館の場合」(添付資料1。以下「本件論考」という。)が掲載された。

小島梯次氏は「知る人ぞ知る」円空研究の第一人者であり、円空学会の現・理事長である(添付資料2。以下「小島理事長」という。)。

2.本件論考によれば、本件美術展に「円空仏」として出展された円空仏のうちの1躯、具体的には、本件図録162頁「〈展示番号〉79円空 聖観音菩薩立像」(以下「本像」という。)については、円空仏についてしかるべき素養のある方であれば、誰が見ても「円空仏」(円空の真作)とは認められないことが明らかであるから、小島理事長において、府中市美術館に対し本像について「由緒、背景等」の照会をしたところ、同美術館の方では、この照会に対する回答を拒否し、本像の真贋は「見解の相違である」などとうそぶき、居直っているとのことである。

3.しかしながら、円空仏については、偽作・贋作・模作が蔓延っていることは周知の事実であるところ(添付資料3「続出する偽作円空(朝日晃)」参照)、審査請求人の目からみても、本像は「偽作・贋作・模作」のレベルにも達していない、一笑に付すべき、極めて出来が悪い駄作である。

にもかかわらず、府中市美術館のような公立美術館の学芸員が、このようなまがい物を「円空の真作」と誤解し、本像が「円空の真作」として、公金を使った公的美術館で展示することなど、本来、ありうべからざることであって、「見解の相違」であるなどという、素人的な誤魔化しで済まされる問題ではない。如上の「虚偽」事実が、公的な公刊物である本件図録を通じて世間に流布するといった異常事態は、極めて由々しきことであり、円空に対する冒瀆であると慨嘆するのが、円空学会の総意であると思料される(もっとも、本件論考によれば、本像は、本件美術展の開催中である4月23日に「何の説明もなく展示から外されてしまった。」というのであるから、心ある学芸員は、本像が偽作である可能性を疑ったはずである。)。

4.そこで、審査請求人としては、本像に対する府中市美術館・学芸員の明白な誤解と、円空仏の文化財的価値、本質に対する無理解を正し、内容虚偽の解説を含む「本件図録」の誤り・不明を公的に是正させるべく、その前段階として、本件情報公開請求に踏み切った。

第3 文書不存在という処分理由の違法・不当性について

本審査請求書で述べたとおり,審査請求人は、本件情報公開請求に対して、府中市長から、「請求に係る文書が存在しないため(不存在)」などという、ふざけた理由から、公文書を不開示とする旨の決定を受けた。

しかしながら、貴市学芸員らが本像を「円空の真作」を認めるに当たって、根拠資料とした公文書が全く不存在ということは、円空学会・小島理事長に対し「本像の真贋については見解の相違である」などいう、不遜な捨て台詞を吐くなどといった態度と根本的に矛盾する上、公的美術館主催による古典的文化財美術作品の取扱いとしておよそ考えられないことである。

その理由について敷衍しておくと、公立美術館の学芸員が本件美術展のような古典的文化財の展示企画展を計画する場合は、しかるべき円空の作品リスト(例えば、美術史家・専門研究者の著作物に掲載されたリスト、又は、専門家で構成される審議会での審議・答申を経て、地方自治体等で文化財として指定・公認した美術作品のリスト等)をもとに、その中から美術展の準備期間・準備資金等の行政資源が許容する範囲で、出展候補作品をリストアップした上で(この意味で当該作品リストは、法的には、行政計画の性格を有する公文書である。)、各学芸員が展示作品の管理者との間で借用交渉をするのが通例である(添付資料4は、岐阜県博物館と名古屋市が共催した「入定三百年記念・円空展(平成7年)」図録の「編集後記」であるが、名古屋市の学芸員が同旨のことを書かれている。)。これに対し、―通常は考え難いことであるが―もし仮に、本像の所蔵者が何らかの形で、本件美術展の企画・計画があることを聞きつけ、本像を府中市美術館の学芸員に紹介し、本像の展示を打診してきていた場合であっても、前述のとおり、円空仏の場合、偽作・贋作・模作が蔓延っていることは周知の事実であることから、当該学芸員としては、安易に「円空の真作」とは措信することはできず、しかるべき専門家・学識者や、文化財を専門的に扱う審議員の評議・評価を仰ぐべく、調査・鑑定を行うはずである。したがって、この場合も、その鑑定・調査の結果を記した調査報告書や鑑定書、会議録等の公文書が必ず存在するはずである。なお、殆どの円空仏が、地方自治体が文化財の指定と寄託者・所蔵先をリスト化していることを示す例として添付資料5を参照されたい。

以上から、公金を使用した公的美術展である府中市美術館において、資格のある学芸員が文化財を出展するに当たって、何らの根拠資料もなしに、本像をもって「円空の真作」であるなどと措信することはありえないし、あってはならないことである。

第4 付言

なお、本件審査請求の当否については、府中市長の諮問機関である、府中市情報公開・個人情報保護審議会での審査・審議が行われるものと考えられるところ、当該審議会を構成する審議員の方の何名かは、法曹資格者(弁護士等)も含まれていることが想定される。そこで、念のため付言するに、先般、(黒川弘務・元東京高検検事長に係る)検事長定年延長巡る文書について、原告側が情報公開を求めた裁判では、原告が主張する「(請求対象)文書が存在しないこと」を理由に不開示決定を行った国側が請求棄却の判決を求めたところ、大阪地裁令和6年6月27日判決(徳地淳裁判長)は、国側の不開示決定を取消し,国側に対しなお「解釈変更の経緯を示す文書」の開示を命じる旨の判決を下している。本件事案の場合も、府中市美術館・学芸員が、円空学会理事長からのクレームにもかかわらず、なお、本像を『円空の真作』と言い張るには、それ相応の根拠となる「当該誤信に至った経緯を示す文書」が必ず存在するはずであるから、円空学会の代弁者として、府中市美術館・学芸員の反省を促すべく上記大阪地裁判決と同旨の決定を強く望みたい。

以 上

ほっとするのよね、「緑の府中」は…(お疲れ様です。)